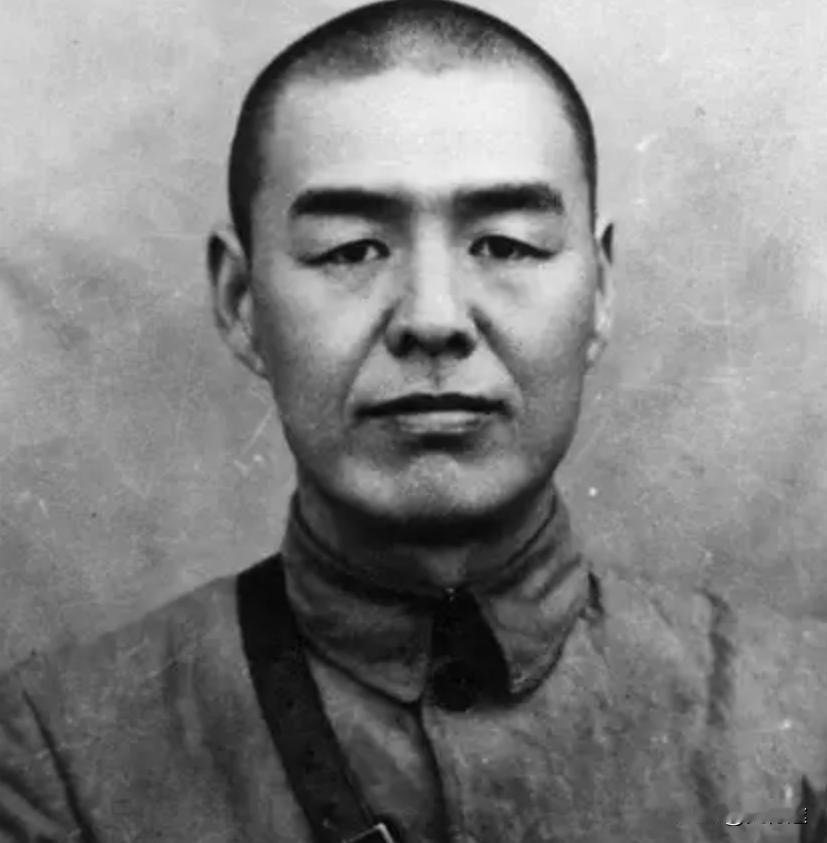

开国上将陈士榘这样评价李德:不是草包,很多书对他评价不够厚道! 很多朋友可能不知道,李德这辈子跟中国的缘分,其实是个巨大的“意外”。 李德本名奥托布劳恩,是正儿八经的德国共产党人,还在伏龙芝军事学院深造过。1932年他来中国,原本的任务根本不是来指挥红军打仗,而是给佐尔格的情报小组送经费,顺便营救被捕的同志。按照剧本,钱送到,人救完,他就该回莫斯科汇报工作了。 可偏偏这时候,他在上海碰到了老相识博古。当时的博古和王明虽然掌权,但在军队里缺乏根基,急需一个懂军事、又有苏联背景的“大佛”来镇场子。李德这一身共产国际的光环,再加上伏龙芝军校的文凭,简直就是现成的“护身符”。 就这样,一个本来送快递的交通员,被硬生生推上了瑞金的最高军事指挥席。 李德完全不懂军事吗?他在伏龙芝军校学的可是正统的苏联大兵团作战,理论功底那是相当扎实。什么步炮协同、正规战、阵地战,他说起来头头是道。 坏就坏在这个“正统”上。 李德脑子里的战争,是欧洲平原上几十万大军的对垒,是拥有重炮、坦克和充足后勤保障的机械化战争。可他面对的中央红军是什么家底?小米加步枪,还要在沟壑纵横的江西山区跟装备精良的国民党军队周旋。 他把苏联那一套硬套在中国红军身上,搞什么“短促突击”,修碉堡跟人家拼消耗。这就好比非要让一个练轻功的刺客,穿上几百斤的重甲去跟人家相扑,结果自然是被打得鼻青脸肿。 第五次反“围剿”打了一年,红军越打越少,地盘越打越小。到了长征初期,他还是那个老脑筋,把战略转移搞成了“大搬家”,印钞机、X光机什么都舍不得扔,队伍走得像蜗牛,结果在湘江被人家当活靶子打。 那时候的李德,确实刚愎自用,听不进任何意见。 但是,人性的复杂就在于,当潮水退去,权力的光环消失后,你才能看清一个人的底色。 遵义会议,是李德人生的转折点,也是他口碑“触底反弹”的起点。 在那次会议上,李德的指挥权被撤销了。按照常理,这种人即便不叛变,也得闹个消极怠工,或者满腹牢骚吧? 可李德没有。 被撤职后,他被安排去红军大学当一名普通的军事教员。也就是在这里,陈士榘近距离观察到了李德的另一面。 陈士榘回忆说,李德在红军大学讲课时,态度非常端正。他会在课堂上给学员们分析,为什么前四次反“围剿”能赢?是因为红军发挥了游击战和运动战的特长,避实击虚。他甚至拿自己指挥失败的战例做反面教材,告诉大家死打硬拼是行不通的。 李德在讲课时,不仅承认了自己过去的错误,还由衷地佩服毛泽东的军事思想。 这种转变,至少说明李德作为一个军人,是有职业操守的。他没有因为个人荣辱而在这个集体里捣乱,反而在自己力所能及的岗位上继续发光发热。 这大概就是陈士榘说他“并非一无是处”的原因之一。 如果说在红军大学教书只是体现了李德的职业素养,那么在草地分裂危机中的表现,则彻底证明了他的人品。 那是红一、红四方面军会师后最紧张的时刻。张国焘妄图分裂党和红军,他的得力干将李特带着人马追上来,气势汹汹地责问中央红军为何北上,甚至还要强行拉人。 现场气氛剑拔弩张,李特情绪激动,竟然拔出手枪,对着毛主席和中央领导人挥舞。 就在这千钧一发之际,谁也没想到的事情发生了。 已经没有任何实权、平时只能靠边站的李德,突然像一头愤怒的狮子一样冲了出来。这个高大的德国人一把冲上前,用身体挡在毛主席前面,双手死死抱住李特,用半生不熟的汉语大吼:“不许动!这是破坏纪律!” 李德身材魁梧,李特被他这一抱,根本动弹不得。正是李德的挺身而出,震慑住了对方,也为毛主席和中央机关脱险争取了宝贵的缓冲时间。 大家没想到,这个曾经被骂得狗血淋头的“洋鬼子”,在关键时刻竟然能豁出性命来保护毛主席,维护党中央。 要知道,那时候李德完全可以置身事外,甚至可以像某些投机分子一样倒向张国焘那边,毕竟他在中央这边已经“失宠”了。但他没有,他本能地选择了站在正确的一边,站在了维护团结的一边。 这一抱,不仅解了围,也让很多人对李德彻底改观。陈士榘后来提到这件事时,语气里充满了敬意。 到了延安后,李德的生活其实挺尴尬的。虽然还有个顾问的头衔,但大家都知道那只是个虚职。不过,他依然享受着组织上给予的高规格待遇,工资照发,生活物资优先供应。 1939年,李德奉命返回苏联述职。离开的那天,他在机场流下了眼泪。对于这片他生活了七年、见证了他人生最高峰和最低谷的土地,他是有感情的。 回到苏联后,李德虽然经历了一些波折,但并没有像外界传言的那样被清洗。他参加了苏联卫国战争,后来一直从事军事理论研究和出版工作。 晚年的李德写了一本回忆录《中国纪事》。虽然书中不可避免地为自己的一些错误辩解,但也客观记录了红军长征的艰难与伟大。直到1974年去世,他都没有说过一句污蔑中国革命的话。

均哥

能屈能伸 知错能改 一个真正的革命者!