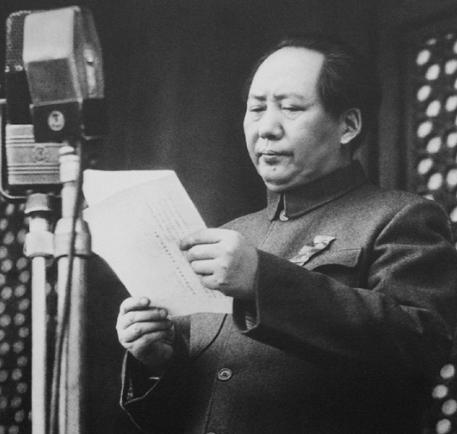

为什么很多人信上了毛泽东?1950年,淮河泛滥,无数百姓流离失所,当灾情报到北京后,毛泽东看着报告就哭了。 他不是那种轻易掉泪的人,但一牵扯到老百姓的疾苦,他就绷不住,一连四次批示周恩来,要求必须把淮河给治理好。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 常有人问,为什么那么多人打心底里信任毛泽东?答案其实藏在一件件民生小事里,1950年的淮河治理,就是最生动的注脚。 那年夏天,淮河流域连降暴雨,河堤溃决,洪水裹挟着泥沙冲毁房屋,无数百姓背井离乡,啃树皮、住窝棚,灾情惨不忍睹。 灾情报到北京时,毛泽东正在主持会议,他接过浸着墨香的报告,逐字逐句翻看,当看到“受灾人口千万,饿死无数”时,眼圈瞬间红了。 身边工作人员后来回忆,主席不是轻易掉泪的人,长征路上再苦再险都没见他哭过,可这次看着百姓受难,他当场就落了泪。 他放下报告,声音带着哽咽:“老百姓遭了这么大罪,我们必须管!”当天就把周恩来叫到办公室,当面布置治淮任务。 短短一个月里,毛泽东一连四次给周恩来写批示,字里行间全是急切:“一定要把淮河修好”“经费优先保障,不能让百姓再受苦”。 要知道,当时的新中国刚成立一年,百废待兴,工业、国防都急需用钱,可主席拍板:再难也要先治淮,百姓的命比什么都重要。 1950年11月,治淮工程正式开工,这是新中国第一条大规模治理的大河,百万民工自带工具奔赴工地,寒风里搭起了连绵的工棚。 毛泽东特意交代,工地要保证民工吃饱穿暖,他还从自己的稿费里拿出一部分,让工作人员买成棉衣送到前线,分给怕冷的民工。 有位参与治淮的老人回忆,那时候每天能吃到白面馒头,晚上有热水泡脚,主席派来的干部和大家一起挖河,没有一点架子。 工程遇到技术难题时,毛泽东亲自召见专家,鼓励他们:“不要怕困难,要多听群众意见,老百姓有智慧,能想出好办法”。 就这样,百万军民齐心协力,用锄头、扁担这些简单工具,短短三年就建成了佛子岭水库等一批关键工程,淮河终于不再泛滥。 其实,这样的事还有很多。 1942年,延安大旱,主席带头开荒种地,提出“自己动手,丰衣足食”,不让一个百姓挨饿。 建国后,他最关心的就是农民的土地问题,推动土地改革,让亿万农民有了自己的田地,从此不用再受地主的剥削。 有人说,毛泽东心里装着“人民”二字。他常说“为人民服务”,不是一句口号,而是体现在救灾、治河、分田地的每一件事里。 百姓的眼睛是雪亮的,谁真心为他们好,他们就信谁。毛泽东用一次次实际行动,赢得了最深厚、最牢固的信任。 这种信任,不是盲从,而是源于“他把我们当亲人,我们自然把他当主心骨”的真情实感,是历史和人民给出的最真切答案。 信源:《毛泽东传(1949-1976)》(中央文献出版社出版,经中央审定)、《淮河志》(水利部淮河水利委员会编,水利电力出版社出版)、人民网2020年《1950治淮:毛泽东四次批示背后的民生情怀》、《解放军报》1953年治淮工程胜利报道。