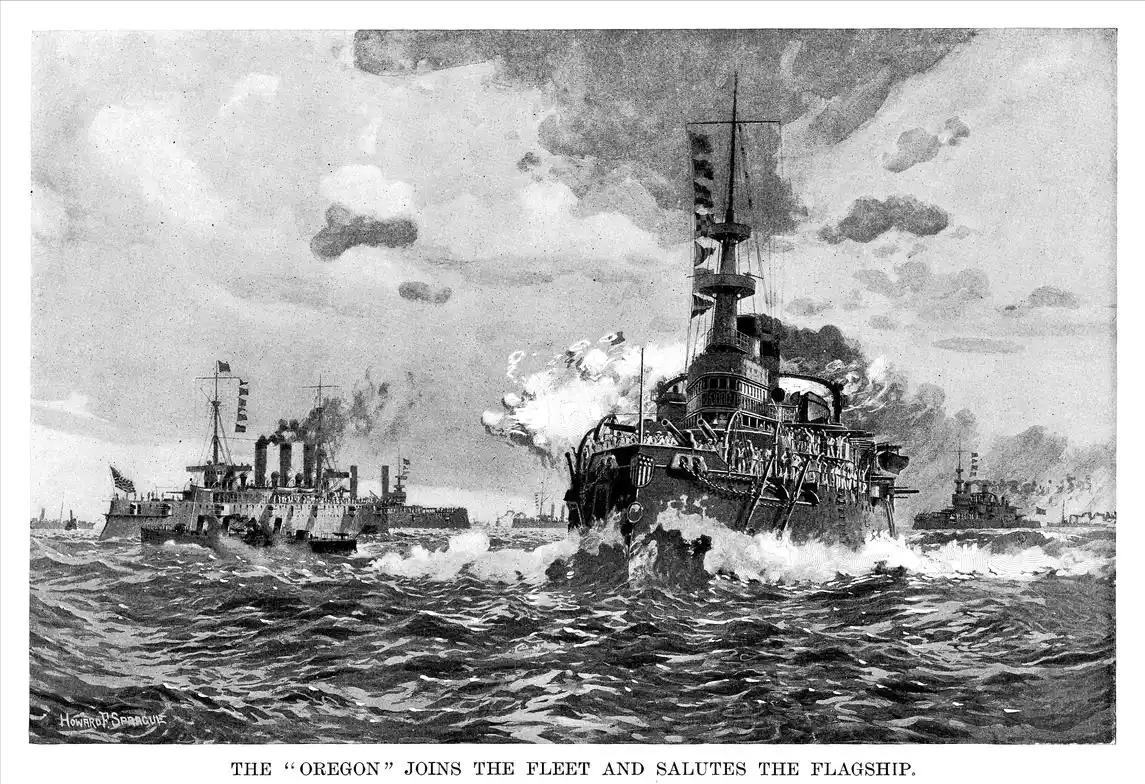

为什么日本不怕,甚至期待再次跟中国发生战争?因为日本设想的是中日发生战争后的战场要么在中国境内,要么在朝鲜半岛,不是在日本本土,一千多年来都是如此。 这事说穿了,不是日本人胆子大,而是一千多年来,攒下的“战场幻觉”在作祟。他们打骨子里认定,跟中国打仗,战场永远在别人家的地盘,自己本土稳如泰山。 当然了,这种迷之自信,得从公元663年,那场白江口海战说起。 那是日本第一次跟中国正面对决,那会儿还叫“倭国”。为了跟唐朝抢朝鲜半岛的话语权,他们倾全国之力凑了一千多艘战船,船员加士兵足足四万多人,浩浩荡荡开去白江口,也就是现在韩国锦江入海口。 反观唐军,战船只有一百七十艘,人数不到两万,从纸面数据看,日本这边妥妥的优势局。 结果打起来才知道,啥叫降维打击。唐军的楼船比日本战船高好几倍,跟移动的堡垒似的,士兵站在甲板上往下射箭、扔火油,日本船小得像玩具,根本近不了身。 更狠的是唐军的火攻战术,趁着顺风把点燃的火船,往日军船队里推,风助火势瞬间就把日本战船烧得连成一片。 史书记载“烟焰涨天,海水皆赤”,四万日军死的死、沉的沉,最后逃回去的没剩几个。 可有意思的是,这场惨败没让日本本土遭一点殃。唐军打赢了就班师回朝,压根没打算渡海去日本算账。 这下可给日本统治者提了个醒:原来跟中国打架,赢了能抢地盘,输了大不了认怂,自家的房子田地一点不耽误。这种“输了不赔本”的体验,让“战场放境外”的念头深深扎进了他们的骨子里。 战败后日本立马变脸,派了一波又一波遣唐使来中国学文化、学制度,长安城的街头上到处能看到倭国留学生的身影。 但他们学的是典章制度,没学走“以和为贵”的理念,反而把白江口的教训,总结成了“生存法则”:跟中国动手可以,但必须把战场堵在海外,绝不能让战火烧到本土。 这种思路一用就是上千年。明朝万历年间,丰臣秀吉带着二十万大军打朝鲜,喊的口号是“借道朝鲜打北京”,本质还是老套路——把战场设在朝鲜半岛,自己本土该种稻子种稻子,该造战船造战船。 结果李如松带着明军入朝,把日军按在朝鲜半岛打了七年,最后日本还是灰溜溜撤兵,本土依旧安然无恙。这一次,更让他们坚信这套逻辑可行。 到了近代,明治维新后日本国力暴涨,野心也跟着膨胀,但“战场外移”的老规矩没变。甲午战争,战场在黄海和朝鲜半岛;日俄战争,在中国东北打得天昏地暗;全面侵华战争,从东北到华南,战火燃遍大半个中国,可日本本土直到二战后期才挨了轰炸。 整整半个世纪的侵略战争里,日本列岛除了偶尔有盟军侦察机飞过,老百姓的生活基本没受太大影响,工厂照样生产军火,孩子照样上学,这种“打仗只赚不赔”的经历,把他们的侥幸心理喂得越来越大。 二战结束后,美国出于冷战需求,没彻底清算日本的军国主义,反而帮着他们重建。这让日本又产生了新的幻想:就算跟中国闹僵,有美国在背后撑腰,战场也只会设在台海或者朝鲜半岛,美军的航母和驻日基地就是“防火墙”,本土根本不用担风险。 这些年他们跟着美国在亚太搞“印太战略”,在西南诸岛部署“爱国者”导弹,给台湾卖武器,全是基于这个判断。 更可笑的是,日本现在还在给这套危险逻辑找“新依据”。他们盯着中国的航母和远程导弹说“中国威胁”,却选择性忽略自己正在搞的“防卫增额”。 2024年军费预算飙到GDP的2%,远超和平宪法规定,还从美国买了大量“战斧”巡航导弹,号称“能打击中国沿海目标”。说白了,就是想把“先动手”的主动权攥在自己手里,把战火提前引到中国家门口。 他们忘了,时代早变了。以前中国海军没能力远洋,只能被动在近海防御,现在辽宁舰、山东舰编队能在西太平洋常态化巡航,东风导弹的射程能覆盖日本全境,所谓的“本土安全”早就成了泡影。 日本防卫省自己做过模拟推演,一旦中日在台海爆发冲突,中国的远程火力能在短时间内,瘫痪日本的军事基地,到时候别说战场在海外,他们的东京湾都得变成前线。 更讽刺的是,日本现在依赖的“美国保护伞”,压根不靠谱。美国在亚太的驻军本质是为了自己的利益,当年越南战争、阿富汗战争,美国哪次不是把盟友当棋子? 真要是中日发生冲突,美国大概率是“隔岸观火”,让日本当先锋消耗中国,自己坐收渔利。到时候日本把本土绑上美国的战车,只会沦为大国博弈的炮灰,这跟他们想的“本土安稳”完全是两码事。 那些叫嚣“对华强硬”的日本政客,说白了就是赌徒心态,拿着整个国家的命运赌“战场不会烧到本土”。 一千三百多年前白江口的大火,烧醒了日本的狂妄,让他们知道要向强者学习;现在日本要是再执迷不悟,非要抱着“战场外移”的幻觉挑衅,迟早会被新的“战火”烧醒。 只不过这一次,烧到的会是他们自己的本土,付出的代价,将是整个国家的未来。