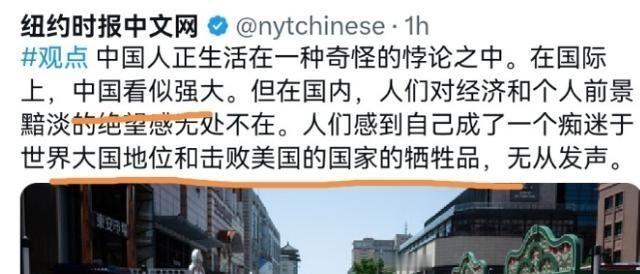

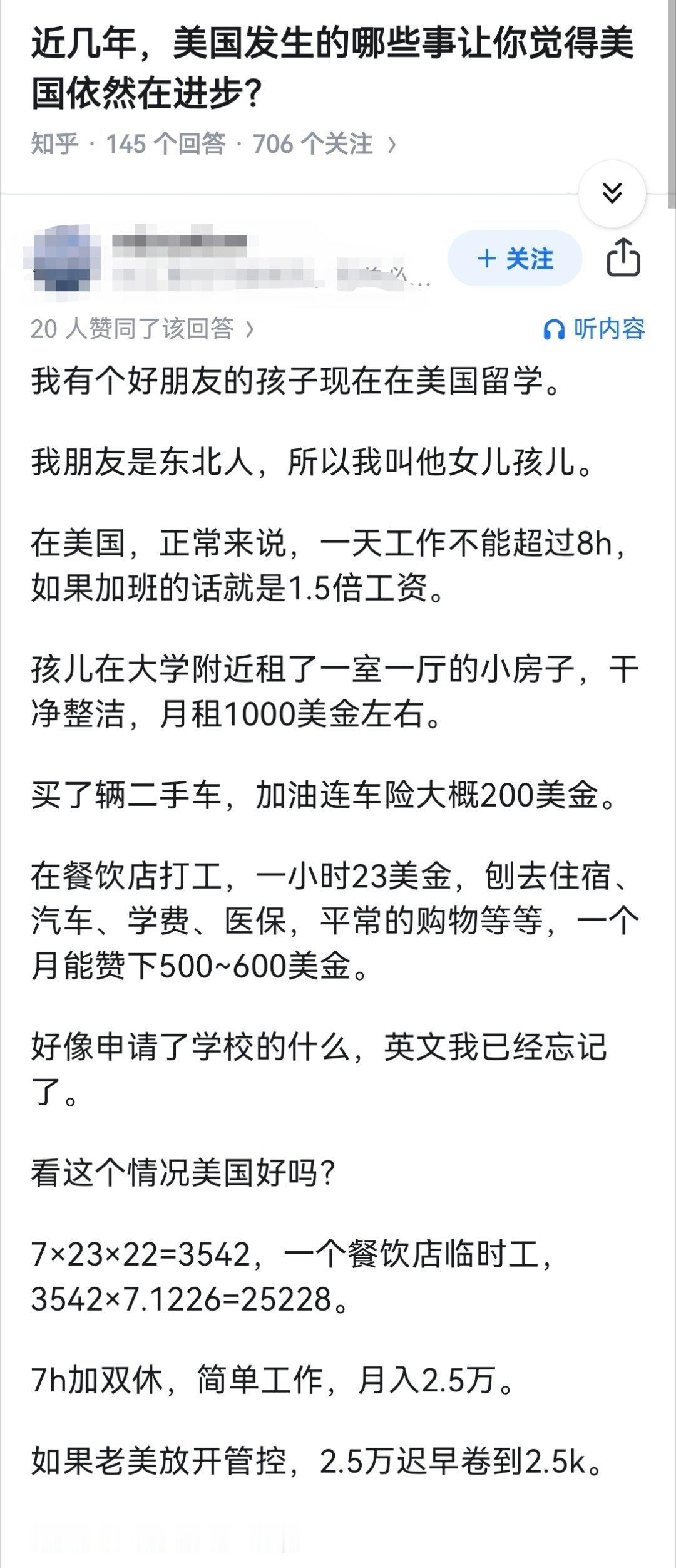

纽约时报称,“中国人生活在一种奇怪的悖论中,在国际上中国看似强大, 但在国内,人们对经济和个人前景暗淡的绝望感无处不在,人们感到自己成了一个痴迷于世界大国地位和击败美国的国家牺牲品,无从发声。”老实说,这一段话表面上看似乎还挺有道理,但仔细分析一下就知道,完全是舆论战的拙劣手段。 2025年11月13日,《纽约时报》观点版发了一篇题为《中国人今天生活在一种奇怪的悖论中》的文章,作者是个自称长期在北京生活的自由撰稿人。文章一上来就说中国人在国际上看着强势,但国内对经济和个人前景的绝望感无处不在,大家觉得自己成了国家痴迷大国地位的牺牲品,还无处发声。这篇文章很快被海外一些媒体转载,标题直接改成更耸人听闻的版本,明显想放大负面效果。 作者在文中交代自己在北京租房住,每天被附近小学的升旗声吵醒,用这些日常细节来衬托所谓爱国氛围下的内心疲惫。文章还说采访了不少出租车司机、白领和老板,大家私下抱怨工作不稳、房价高,但都不愿具名。整篇两千多字,配了几张北京街头照片,上线当天就冲上网站热点。传播路径很清楚,先英文版,几小时后中文翻译推送,套路一看就懂。 这篇文章的核心论调就是把中国国际地位上升跟老百姓生活压力硬掰成对立面,说国家追求全球影响力让普通人付出代价。这种把戏不是头一回了,西方媒体爱用这招制造分裂,勾着大家争“国家重要还是个人重要”,不管吵成啥,只要内部乱了,他们就赢了。 真实情况完全不是那样。中国人存钱多、花钱也狠,这两件事根本不矛盾。上半年居民存款新增17.94万亿,有人马上解读成不敢消费、对未来没信心。可同一时期社会消费品零售总额达到24.5458万亿,同比增长5%,二季度还比一季度快了0.8个百分点。这说明啥?存钱是因为有安全垫,花钱是因为有盼头,两不误。 网上购物增速更高,保持两位数增长。奢侈品销售也没掉链子,该打折时照样抢,该全款时照样刷。年轻人下班点外卖、买新款手机、订机票旅游,手里宽裕得很。要是真像文章说的那样绝望,谁会一边捂钱包一边大笔消费?数据不会撒谎,老百姓的购物车最诚实。 民生保障这块更硬核。“十四五”以来基本医保覆盖率稳在95%以上,2024年跨省异地就医直接结算就惠及2.38亿人次,减少垫付1947亿元,比前一年增长不少。这意味着在外打工的、退休回老家的、孩子在外地上学的,看病都不用先掏腰包跑断腿,系统一联网,钱直接到账。 现在全国1.9亿老人加入长期护理保险,95%以上的村卫生室支持医保刷卡。农村老人拿药、城市白领突发病,费用实时结算,省下的不光是钱,还有时间和心力。这些实打实的政策落地,比外媒空口白话强一万倍。 发声渠道从来没堵过。医保目录调整前,国家医保局官网和App公开征意见,留言成千上万,很多直接改政策。去年有人吐槽罕见病药贵,没几个月谈判结果出来,几十种药降价一半多。小区加电梯、公交改线路,这些事在政务平台提一句,很快就有人上门核实、贴方案。 社交媒体、政务热线、社区留言板,到处都能说事,说了还有回音。这哪是文章里讲的“无处发声”?纯粹睁眼说瞎话,故意忽略中国老百姓实实在在的参与感。 国家强大从来不是空壳子,它直接变成老百姓兜里的实惠。航母编队护航商船,在海外挣钱的中国人更安全。高铁修到山里,农民多条致富路。北斗导航用在共享单车上,省时省力。人工智能优化医疗影像,县级医院诊断更快更准。 “十四五”期间400多种新药快速进医保,没有国家在科研和产业上的持续投入,这些救命药哪来这么快降价?国家实力上去了,技术转化到民生才这么高效。 反观美国那边,医疗费用高到很多人直接放弃治疗,今年数据还是几百万人看不起病。自己家门口一堆问题,却跑来指责中国老百姓当了牺牲品,这双标玩得太溜了。某些西方媒体就是见不得别人好,年年换个马甲炒这套冷饭。 他们知道硬碰硬打不过,就搞软刀子,想让中国人自己怀疑自己。可惜这招早过时了。现在中国人看问题清楚得很:存款多是因为底气足,消费旺是因为有希望,发声多是因为渠道通。 国家强大和个人幸福从来不是二选一,而是互相成就。航母、高铁、航天、北斗,这些大国重器最后都落脚到老百姓的医保本、手机支付、社区医院上。谁也别想把这两件事拆开。