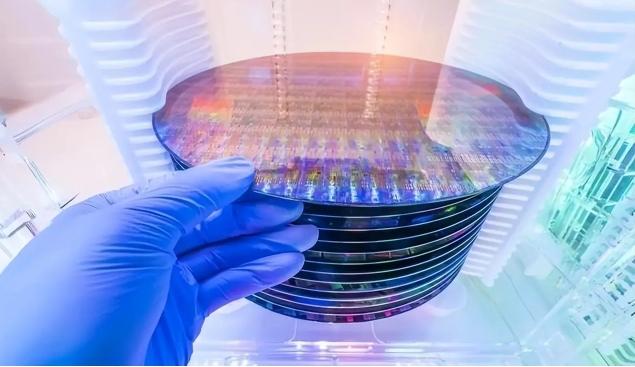

“光刻机没有一个国家可以做得到,美国都造不出,中国根本做不到!”“中国永远都造不出光刻机?”去年,中国物理学教授朱士尧在一次采访中直言:“美国都造不出,中国永远也造不出来!”甚至认为世界上没有一个国家能造出光刻机。 荷兰的阿斯麦公司能独占鳌头,并非因为它凭借一国之力,而是巧妙地整合了全球供应链。 它的物镜系统来自德国蔡司,光源技术最早源于美国公司西盟,还有来自日本、欧洲等国的各种精密部件。 就连发明了光刻机原型,并且在半导体领域拥有深厚技术积累的美国,现在本土也没有能够与阿斯麦匹敌的光刻机整机制造商。 当这种全球协作被武器化,变成遏制我们发展的工具时,情况就完全变了。 美国不仅禁止阿斯麦向中国出售最先进的极紫外光刻机,甚至连成熟制程的深紫外光刻机出口审批周期也延长到十八个月。 过去我们可以在全球化的牌桌上通过分工合作来获取技术,但现在,规则改变了,我们被逼到了必须自力更生的墙角。 我们追求的不是在现有体系内复制一个阿斯麦,而是要在一个被刻意“孤立”的环境下,重建一套属于我们自己的、完整的、不受制于人的工业体系。 我们拥有全球最完整的工业门类,庞大的国内市场,以及在国家层面进行超大规模资源调配和长期战略投入的能力,这正是我们的底气所在。 “国家集成电路产业投资基金”已经向光刻机产业链投入了超过五百亿元,推动形成了长三角、东北、华中等产业集群,组成“光刻机技术攻关联盟”,向最核心的技术堡垒发起总攻。 在成熟制程领域,上海微电子研发的光刻机已经能够满足九十纳米工艺的量产需求,在先进封装这个细分赛道,国产设备已经填补了国内空白,开始打破国外垄断。 在深紫外光刻机领域,我们通过多重曝光和人工智能优化计算光刻等技术,已经实现了七纳米芯片的试产。 这意味着,即便没有最先进的极紫外光刻机,我们依然有办法在一定程度上满足高端芯片的需求,为产业赢得了宝贵的喘息和追赶时间。 哈尔滨工业大学的团队在激光诱导放电等离子体光源技术上取得了关键突破,其能量转换效率和成本都优于传统方案,为七纳米制程提供了技术可能。 在光学镜头、超精密工件台等核心部件上,我们的国产化率依然不高,一些关键领域仍需攻,这条路注定漫长且布满荆棘。 从“两弹一星”到载人航天,哪一项大国重器不是在封锁和质疑中诞生的?中国人最擅长的,就是把“不可能”变成“可能”。 美国不是“造不出”,而是基于其全球战略和商业利益,选择了整合全球供应链这条“捷径”,而我们现在面临的,是“无路可走”的绝境,唯一的出路就是自己开山辟路。 这条路,我们走定了,也一定能走通,大家对国产光刻机的未来有什么看法? 个人观点,仅供参考!