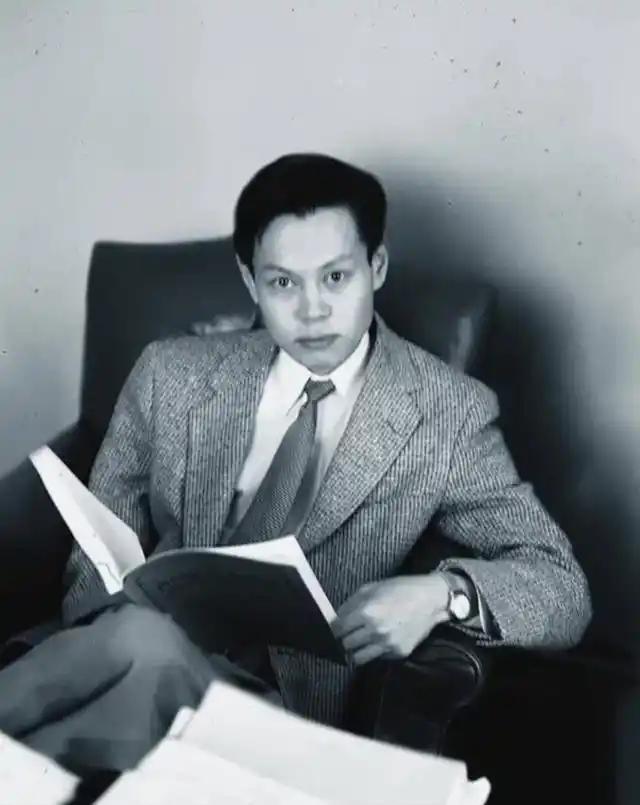

一张报纸击碎的迷梦:杨振宁的27岁,选奖金还是选星辰? 1949年的芝加哥,一张报纸上的广告让五个穷学生红了眼。 27岁的杨振宁刚拿到博士学位,和李政道等四位同窗凑了17美元报名费: 这笔钱在当时够吃好几顿饱饭,赌的却是5万美元的巨额奖金。 那是个什么概念?相当于现在的百万巨款,对还在啃学术面包的研究生来说,诱惑足以冲昏头脑。 一个月后,捷报传来:他们拿了第一,却要和另一组人再解一个更大的谜题决胜负。可此时杨振宁已经远赴普林斯顿高等研究院,成了“原子弹之父”奥本海默麾下的博士后,身边围绕着爱因斯坦这样的科学巨匠,正站在高能物理爆发的黄金时代门口。 但奖金的吸引力没减分毫。五人架起跨城电话分工,杨振宁揽下了最苦的活:泡在24小时开放的研究院图书馆,抱着厚重的《韦氏国际词典》,把所有含G和W的五字母单词一个个穷举出来。连续七天,他熬到东方发白,眼里布满血丝,笔记本写得密密麻麻,满脑子都是字母组合,而非他后来深耕的规范场论。 那天凌晨,实在撑不住的他拖着灌了铅的腿,走回租住的老太太家。门口搁着刚送达的《纽约时报》,他随手捡起,瘫坐在客厅椅子上翻开。 头版大字像一记重锤砸在眼前:“汤川秀树获得1949年物理学诺贝尔奖”。 那个因预言介子存在、揭开核力奥秘而获奖的日本物理学家,瞬间让填字游戏的奖金变得黯淡无光。杨振宁愣住了,耳边仿佛响起惊雷般的质问:“杨振宁,你现在在干嘛?” 是啊,他在干嘛? 本该在普林斯顿这个“智力旅馆”里追逐物理真理,和奥本海默探讨重整化问题,向爱因斯坦致敬请教,却把最宝贵的学术时间,耗在一场商业游戏的字母堆砌上。这笔看似划算的“赌注”,其实是用天赋和机遇做了廉价抵押。 后来他在上海交大的演讲里复盘这件事,说得云淡风轻,却藏着最锋利的人生答案。他们最终没能拿到奖金——一道题意模糊的题目,让他们的双重答案被评委忽略,可杨振宁却赢了更重要的东西:一次及时的清醒。 多少人一辈子都在为“5万美元”奔波,把天赋耗在琐碎的诱惑里,却忘了自己本该站在更高的赛道上。27岁的杨振宁没有一条道走到黑,他立刻停下了翻字典的手,转身扎进了高能物理的蓝海。八年后,他和李政道因“弱相互作用下宇称不守恒”斩获诺奖,再后来,“杨-米尔斯规范场论”成为现代物理学的基石,影响至今。 他后来总结成功秘诀,说选对方向就像选对房产风口,可更难得的是,在诱惑面前及时踩下刹车的清醒。那张登着诺奖新闻的报纸,不过是个契机,真正让他回头的,是内心对“天赋该用在何处”的本能叩问。 我们总羡慕大师的成就,却忘了他们也曾面临和我们一样的选择:是盯着眼前的“奖金”,还是抬头看头顶的“星辰”?杨振宁的27岁告诉我们:真正的智慧,从不是不被诱惑,而是在诱惑中看清自己该走的路。

真理永恒