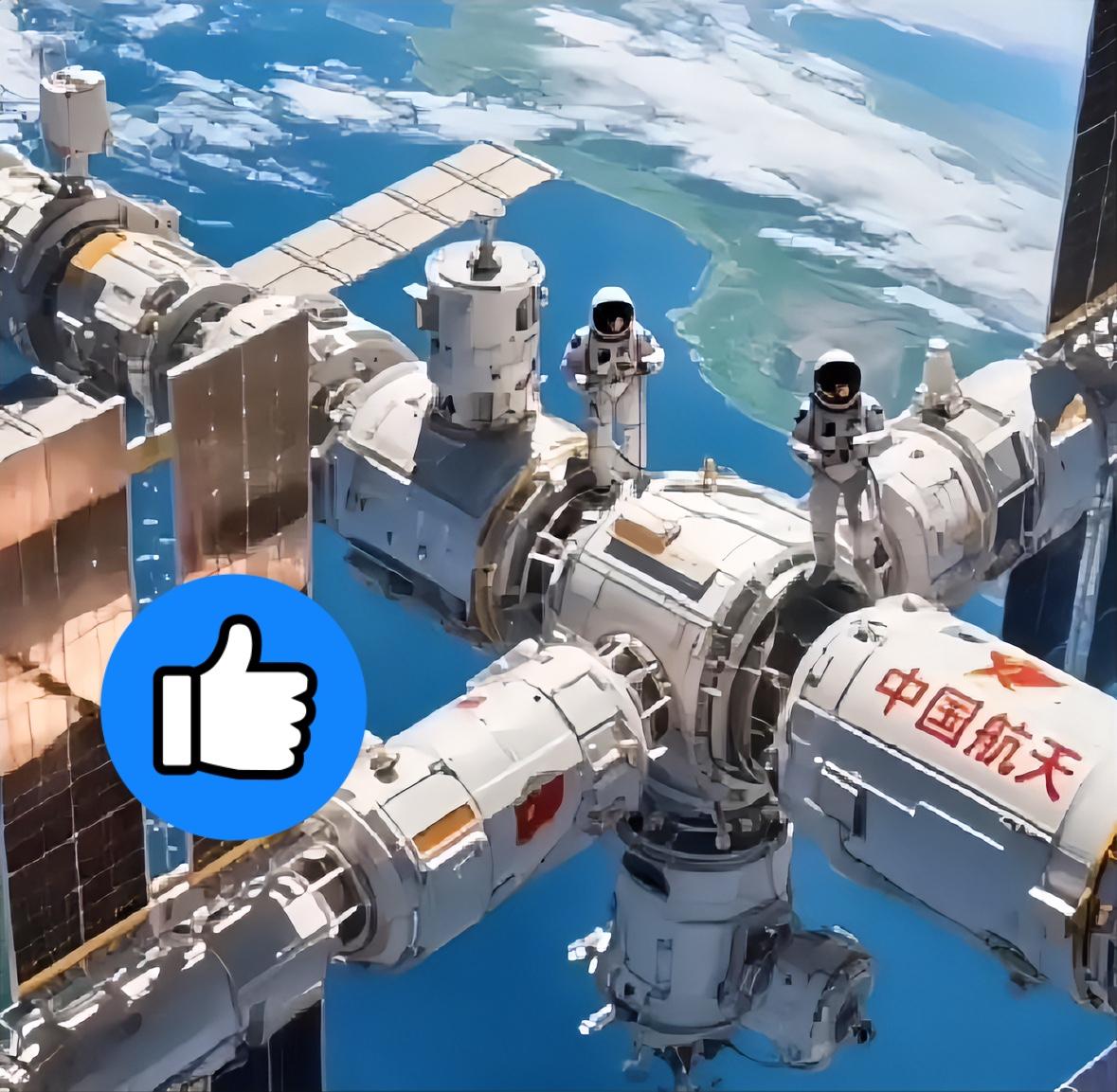

果不其然! 美国部分媒体突然集体带节奏 宣称中国空间站“全中文”配置不利于国际合作,这话听着离谱,扒开背后的事儿更讽刺! 这根“暗线”早在2011年就埋下了。当年美国国会通过《沃尔夫修正案》,明确限制NASA使用联邦资金与中方开展双边航天合作,连正常访问交流都卡得死死的,直接把官方合作的大门给焊死了。 而被断了合作路的中国,只能硬着头皮自己闯关:2011年天宫一号成功完成在轨实验室验证,2016年天宫二号打通补给、长期驻留关键环节,2021-2022年顺利完成“T”字基本构型组装,神舟系列飞船多次精准交会对接,航天员常态化轮换早已形成稳定节奏,一步步建成了自己的太空家园。 反观当年的国际空间站,核心舱段和飞船界面长期以英语、俄语为主,所有参与者都得先学这两门语言才能上手,这在当时被视为默认规则,从没听过有人抱怨“不利于合作”。 到了中国空间站这儿,情况完全不同。早在2019年,天宫就通过联合国外空司向全球公开征集项目,首批入选项目就涉及17国23个机构,欧洲、亚洲多个团队都已成功入驻,航天员在轨用中文致意的画面更是屡见不鲜,显然语言从来不是真正的障碍。 再看美国这边,完全是被自己的法条绑住了手脚。《沃尔夫修正案》至今仍在生效,官方渠道根本无法推进合作项目。此前就有美国科研团队为了参与嫦娥五号月球样品研究,只能用非政府资金绕开限制,这一点在相关学术论文的致谢部分写得明明白白。 更值得一提的是,NASA局长尼尔森2021年还公开表态支持继续执行相关限制;与此同时,国际空间站已进入寿命尾声,官方规划2030年代初就将退役,而中国空间站正按计划稳步开展长期轮换和扩展实验柜建设,两者的进度差肉眼可见。 其实说到底,“语言”就是个借口!谁主导建设、谁负责运营,航天器界面优先采用母语本就是国际常规操作。俄罗斯联盟号飞船标识全是俄语,美方航天员照样得系统学习俄语;天宫采用中文,也是为了最大程度降低操作误解和失误风险,无可厚非。 如果美国真想参与,中国从来没堵过门。依据《外层空间条约》,一国对自身航天器拥有合法管辖权,也有权决定合作方式。只要美国调整自身限制政策,按正常流程提交申请,完全有机会参与其中。 而且从训练层面来说,外方如需在轨操作,配套的中文语言培训和地面联合测试都能妥善安排,过去的国际合作项目已经给出了成熟样板。 把这些事实串起来就很清楚了:争论的焦点从来不是“中文”,而是谁来制定规则、谁来对接资源。美国媒体把责任推给语言,不过是为了回避自身规则造成的合作阻隔罢了。 如今中国空间站仍在持续开放项目申报,材料科学、生命科学、空间医学等多个方向都不断有新进展,已然成为一个稳步运转的国际太空合作平台。 中国空间站用中文遭美国炒作,说白了就是霸权思维在作祟!自己2011年搞《沃尔夫修正案》封死合作门,现在倒怪语言阻碍合作,纯属双标。太空探索是全人类的事,不该搞排他那套。真有合作诚意就放下架子,别被自己立的规矩困住,平等尊重才是合作的前提! 一句话戳破真相:合作的门一直开着,路也清清楚楚,真正卡住美国脚步的,是他们自己立的那道“沃尔夫栅栏”! 对这件事大家怎么看? 欢迎在一起交流讨论……