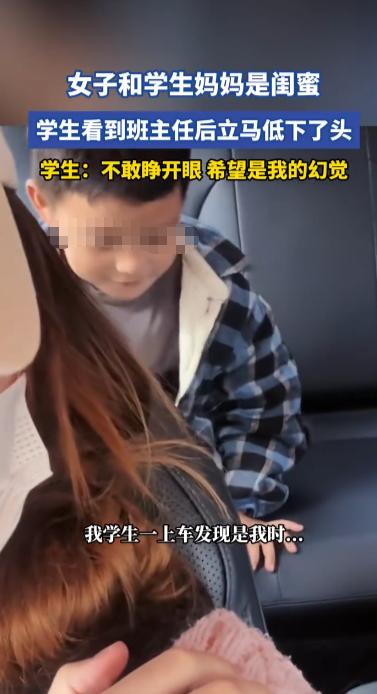

“笑不活了!”10月22日,安徽,一妈妈与儿子班主任是好闺蜜,两人约好出去玩,儿子上车后发现老师也在,立马低下头不敢往前看,脸上的小表情精彩极了,网友:他肯定在回想自己最近干了什么坏事! 据安全与法10月23日报道,张女士准备和闺蜜王老师出门逛街,张女士的儿子是一名小学四年级学生,正值性格初步形成阶段,活泼、敏感、自尊心渐强。 张女士开车时顺手把小朋友带上,却没告诉他还有一位意料之外的乘客,班主任王老师。 当小男孩像往常一样打开车门坐进后排时,他的神情还带着轻松愉快的笑容,然而设下悬念的是,当他的目光“误扫”副驾驶那熟悉的背影。 把“家庭”和“学校”两个本来分属于不同场景的世界硬生生结合在了一辆车里,他的表情瞬间定格,开始了一场内心世界的“风暴”。那一刻,没有人知道这个孩子在经历着怎样的心理活动。 缓慢回忆起这段时间内的表情变迁,小男孩先是低头,似乎对自己的鞋尖产生了突然的极大兴趣。 随后藏在座椅里的小小身影开始微微颤抖,头埋得更低,一动不动,仿佛变成了“雕塑”,他甚至不敢出声,这一系列细微但真实的动作实在令人发笑,尤其是对于镜头后的两位成年人,她们看着后视镜,一个拍下画面,一个憋住笑意。 但视频里最有趣的时刻是,当小男孩禁不住好奇心,偷偷抬头用眼角一瞄。确认这不仅是真实的王老师,还无处可逃时,他又迅速把头埋得更深,动作连贯且“警惕到位”。 而最后一次抬头后,他的肩膀略显轻松,又重现了眉宇的轻蹙,显然正在反复检索自己的日常表现。 这不过是典型的小学生本能反应:他在短短几秒间经历了“全方位自我审查”,从作业到课堂纪律,不放过任何细节,最终在瞬息间得出结论——“我到底哪里错了,能被老师记到?” 许多人认为,老师是孩子生活中的一种“正式角色”,但关于班主任与家长的个人关系走入朋友圈的这个话题也非常敏感。 视频的发布者,即孩子的班主任王老师,解释并没有太刻意的目的,仅仅是觉得这个反应太过有趣,加之个人好奇心浓厚,随手记录这一次孩子内心的“小战斗”。 她当然注意到平日里,学生们在学校的表现和对待老师的态度并不是单一的图景。身处教师与家长双重身份之间,既体会到教书育人的责任,也享受友情的笑意。 近年来,孩子们无瑕状态中下的点滴紧张渐成社会热点。有网友指出,“这不仅是因为孩子尚最直接表现出对学业的敬畏,在经历亲密领域与课堂变瞬间介入,也让家长自己再次划清过细‘私人界域’分别与教导公共。”这种话题没止步于调侃。 为什么孩子在私下场景中,遇到老师时总是显得如此拘谨甚至紧张,不少家长表示,在孩子的世界里,学校和家庭原本是截然不同的两个领域。 学校里规矩严明,孩子需要服从课堂秩序,而家庭则更为自由、随意。当这两个领域突然交叉,这种心理的不适应性自然就表现出来了。 这种紧张的反应并非孩子真的做了多大错事,而是一种条件反射般的惧怕,来源于长期形成的心理机制。 有些孩子平时在学校里规矩比较少,有时上课也会开小差或者忘记交作业。他们习惯性地认为,老师和家长如果关系很亲密,自己在学校里的那些“小动作”可能很快就会被传到家里,最终领到一张“联合执法”的罚单。这就是一种本能般的小心戒备。 老师与家长的密切关系本来可以帮助孩子的学习,形成一种互信的角色互动,但过度强调师长两端的教育权威,可能会让孩子对家长,甚至对自己产生额外的压力。 特别是在家庭氛围比较严格的情况下,孩子难免对老师的存在更加敏感,每个动作都被放在显微镜下进行自我分析。 当家长与老师互动增多、关系融洽时,反而有助于更好地了解孩子在学校的表现,也让教育过程拥有更多维度。 然而,教育不能只是校外关系的延伸,孩子需要有自己独立的心灵空间,才能真正成长为一个有主见、健康发展的个体。对家长来说,最重要的是与孩子建立平等的沟通方式,减少不必要的紧张感。 新时代的孩子们需要的不只是课堂知识,更需要家庭和学校为其共同营造一个宽松和谐的教育环境,让他们可以更自然地处理自己与他人的关系。 至于奋力调整的心理状态,这大概是所有曾经上学的成年人都懂的。孩子对老师的敬畏感,这会一直刻在他们成长的记忆中。 文章信息来源:安全与法-2025.10.23