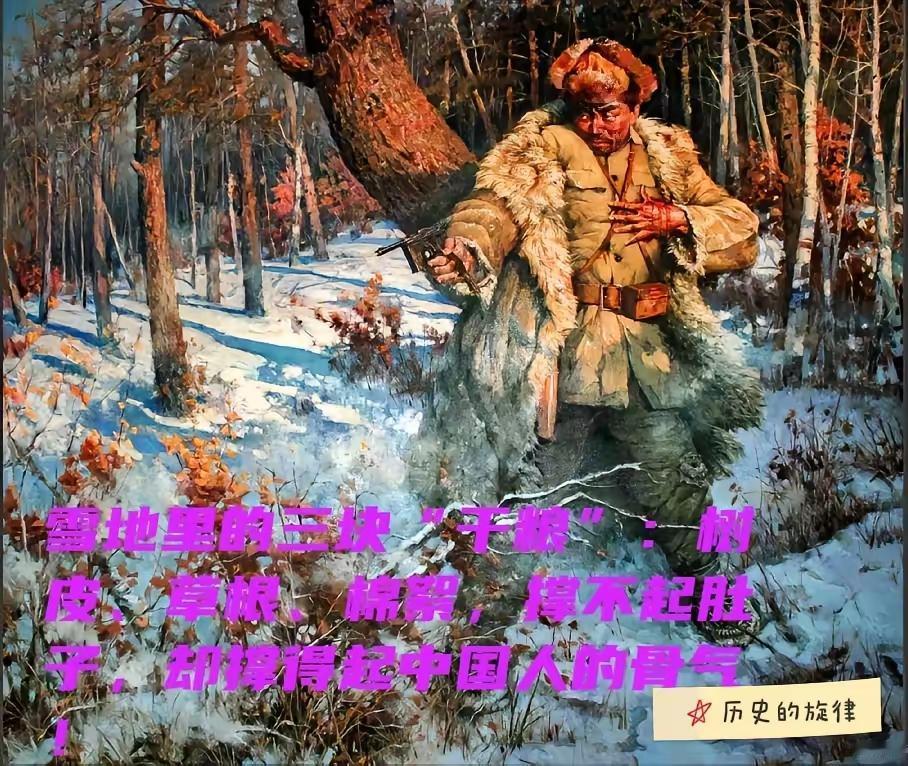

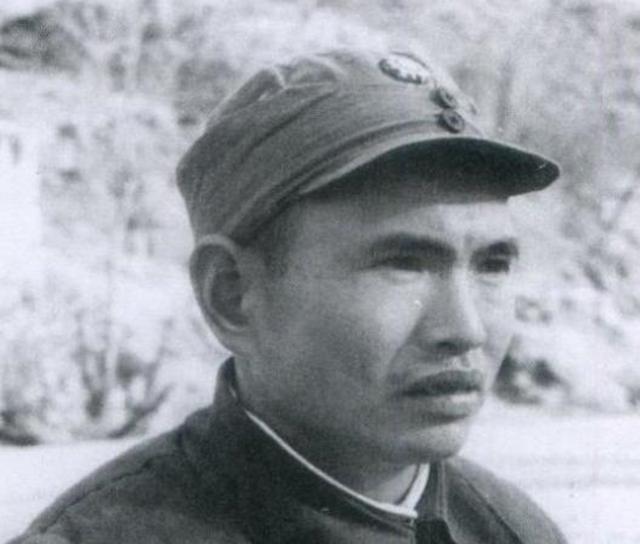

你以为杨靖宇只是弹尽粮绝才牺牲?其实不是。翻日军解密的档案就知道,他最后那段日子,藏着太多课本没说的事。 很多人都以为杨靖宇将军是弹尽粮绝、走投无路才牺牲的,其实真实的情况,比课本里写的要惨烈十倍、悲壮十倍! 没人知道,压垮这支抗联队伍的,除了日军的重兵围剿,还有来自内部的致命背叛。 1939年冬,日伪推行“三年治安肃正计划”,调集四万余人,带着飞机对杨靖宇部展开“篦梳式讨伐”,可真正让抗联陷入绝境的,是叛徒程斌的倒戈。 这个曾被杨靖宇信任的师长,率115人投敌后,第一件事就是带着日军捣毁了抗联70多个密营——那些深藏在深山里、储存着粮食、药品和弹药的补给生命线,一夜之间化为乌有。 没有了密营,抗联战士只能在零下三四十摄氏度的雪原上露天宿营,饿了找不到存粮,伤了没有药品救治,很多人睡着后就再也没能醒来。 更让人揪心的是,叛徒对杨靖宇的行踪了如指掌。程斌熟悉他的作战思路和转移路线,叛变后成了日军“讨伐队”的急先锋,杨靖宇的队伍走到哪里,追兵就跟到哪里。 1940年1月,警卫排长张秀峰的背叛更是雪上加霜,这个15岁就被杨靖宇抚养成人的年轻人,带着抗联经费9960块大洋、4支手枪和机密文件投降,彻底暴露了杨靖宇的藏身之地。 短短一个多月,杨靖宇身边的战士从400余人锐减到不足20人,每一次战斗都伴随着战友的牺牲或离弃。 日军的封锁远比想象中残酷。他们强制百姓“集家并屯”,提前收割所有农作物并集中看管,断绝抗联从群众中获得补给的可能。 杨靖宇和战士们只能在雪地里挖冻硬的草根,刮下树皮的嫩皮充饥,实在撑不下去就撕下棉衣里的棉絮,就着积雪强行吞咽。 1940年2月,身边最后两名战士在购买食物时遭遇敌军牺牲,杨靖宇开始了孤身一人与数百敌人周旋的五天五夜。他身患重感冒,发着高烧,棉衣棉鞋早已破烂不堪,脚上手上满是冻疮,每走一步都要忍受刺骨的疼痛。 面对绝境,日军不止一次试图劝降。他们派出说客许以高官厚禄,甚至让叛徒喊话诱降,都被杨靖宇断然拒绝。 当打柴人赵廷喜劝他“投降保命”时,这位虚弱到极点的将军只说了一句话:“老乡,我们中国人都投降了,还有中国吗?”这句话掷地有声,道尽了他坚守的底线。 2月23日,在濛江县三道崴子,日军将杨靖宇团团围住,指挥官西谷喜代人喊话劝降,得到的回应只有更猛烈的枪声。直到左腕中弹,他仍用右手持枪还击,最终胸部中弹倒地。 日军始终无法理解,是什么支撑着这个男人在绝境中顽抗到底。他们残忍地对杨靖宇进行剖腹,结果在他的胃里没有发现一粒粮食,只有未能消化的草根、树皮和棉絮。 这份震撼让日军指挥官岸谷隆一郎深受刺激,多年后他毒死妻儿剖腹自杀,遗嘱中写道:“中国拥有像杨靖宇这样的铁血军人,一定不会亡国。” 而杨靖宇随身携带的笔记本,被日军掳获后译成日文,上面不仅记录着抗联的联络暗号、兵力部署,还有对国际反法西斯战局的精准研判,彰显着这位抗日将领的战略眼光与坚定信念。 杨靖宇的牺牲从不是被动的“走投无路”,而是主动选择的“以身殉国”。他有多次机会可以避险,却始终坚守在抗日最前线;他面临无数次劝降诱惑,却从未动摇过爱国初心。 那些污蔑他“弹尽粮绝才牺牲”的说法,恰恰忽视了他在绝境中依然手握160发子弹的事实,更低估了他心中那份“头颅不惜抛掉,鲜血可以喷洒,忠贞不贰的意志绝不动摇”的信仰力量。 历史不该简化英雄的悲壮。杨靖宇的牺牲,是叛徒背叛、敌军围剿、环境酷烈等多重磨难的叠加,更是他为民族解放事业主动赴死的抉择。 如今我们回望那段历史,不仅要铭记他的牺牲,更要读懂他背后的坚守与信仰——正是这样的铁血精神,支撑着中国人民在黑暗中走向光明。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。