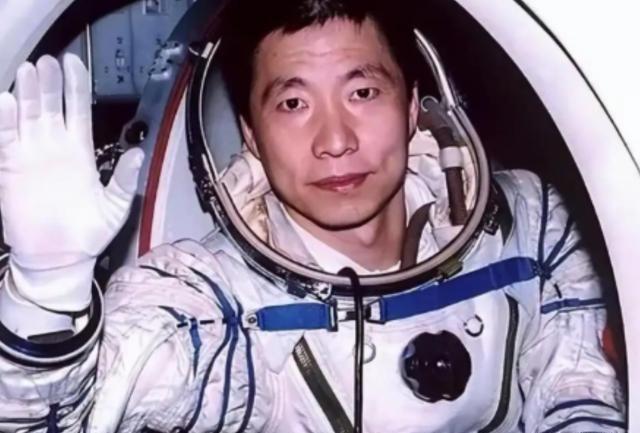

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 杨利伟1965年出生在辽宁绥中一个普通教师家庭,从小就喜欢跑步枪和飞机模型,高二直接参加空军招飞,一路过关斩将。1987年大学毕业后,他成了歼击机飞行员,飞过强-5,累计安全飞行1350小时,从没出过一次差错。1998年国家开始选首批航天员,从上千名优秀飞行员里层层筛,最后只剩14人,杨利伟排在正中间。那五年训练苦得没法说,8G离心机、失重飞机、低压舱、零下三十度长跑、孤岛生存……每一项他都拿满分。2003年3月,工程指挥部宣布首飞就是他,没人有异议。 飞船升空120秒后,麻烦来了。火箭进入30-40公里高度段,突然出现10赫兹以下的低频共振,这种频率正好跟人体器官固有频率重合,整艘船剧烈抖动,杨利伟全身被甩得五脏六腑都在错位,那种感觉比最狠的过载还难受。地面模拟根本没遇到过这种情况,整整26秒,他全靠意志力死撑过去。回来后检查发现他内脏有挫伤,嘴唇也咬破了。这26秒直接给中国航天敲了警钟,后续火箭和飞船连接段加了减振器,神舟六号就明显好转,到神舟七号彻底解决。 进入轨道后,飞船安静得只剩仪器声,杨利伟刚飘起来吃东西,就听见“咚、咚”两声,像有人拿木锤敲铁桶。声音不规律,时而头顶,时而脚下,整整14圈都断断续续出现。他每次都立刻过去检查,但什么都没发现。回来后把声音特征一五一十交代给设计师,后来才知道是飞船在太空温差巨大,一面100多度、一面零下100多度,外壳热胀冷缩变形,敲的就是舱壁。现在航天员训练手册里都写了:听见敲门声别慌,正常现象。 最惊险的是返回阶段。再入大气层,舱外2000多度等离子火焰,舷窗内层玻璃突然出现裂纹,一道一道往外蔓延,像蜘蛛网。杨利伟立刻报告地面,那一刻谁都知道,要是舷窗炸开,后果不堪设想。好在裂纹停住了,没继续扩大。落地后专家复盘,发现是防热层和玻璃热匹配工艺问题,后续飞船全部改进,再没发生过。 杨利伟落地时嘴角全是血,腿软得站不住,医检查出胸腹腔脏器挫伤、浑身淤青,需要休养好几个月。最宝贵的不是他带回来的五星红旗,而是这三条“活数据”。正是因为他亲身经历,设计师才知道问题到底出在哪、该怎么改。神舟六号开始,共振没了,敲门声成了已知现象,舷窗再也不裂。如果让他再飞一次,风险太大,国家更需要他把这些生死经验传下去。 2004年他就转岗中国航天员科研训练中心副主任,后来又干过航天员系统副总指挥、载人航天工程办公室副主任、副总设计师,一干就是二十多年。每批新航天员选拔、训练,他都亲自把关。那26秒的抖动、敲门声的方位、裂纹怎么蔓延的,他讲了无数遍。费俊龙、聂海胜、翟志刚、刘旺、王亚平……几乎所有后来的人,都听过他现场讲这些“差点要命的细节”。训练大纲里多了好几页就是根据他那次飞船写的。 很多人问,杨利伟身体其实恢复得不错,为什么不让他再飞?真实原因就一句话:他的经验值千金。首飞太多未知数全让他撞上了,改完之后,后面的飞船安全系数高多了,国家没必要再让“航天英雄”去冒第二次险。把他留在地面当“安全总闸”,比让他再上天贡献大得多。2008年他晋升少将,2024年拿了钱学森最高成就奖,现在快60岁了,还在副总设计师岗位上盯着新一代登月乘组选拔。 说白了,杨利伟不再飞,不是身体不行,也不是国家藏着他,而是他那一次就把该干的都干完了,还顺带把后面几十个人的命都保住了。这选择听着挺憋屈,其实最硬核。