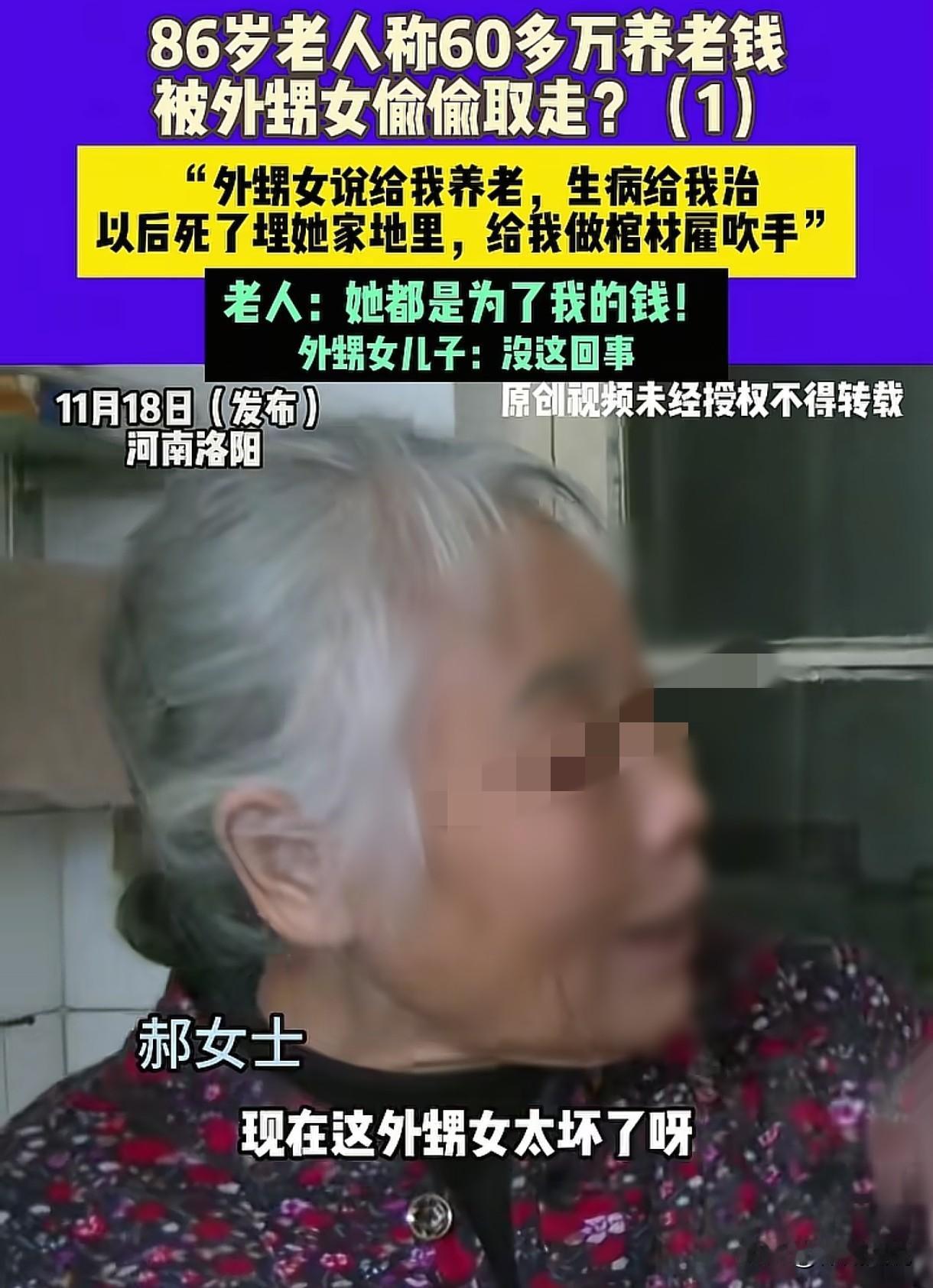

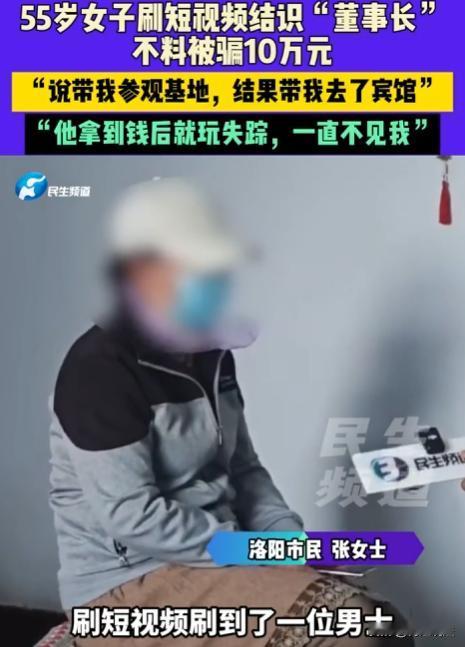

河南洛阳,86岁老人称自己丈夫去世后,自己和3名继子女没了来往,外甥女把她接走,说可以给她养老,有病可以给她治,可对方却悄悄取走了她60多万存款。外甥女儿子却表示没有那回事,记者陪着老人找到银行,银行调出监控画面,称:当时是老人和外甥女、以及外甥女儿子一起来取钱的。可老人坚称自己不知道钱是怎么取走的,外甥女儿子接下来说出的真相,让人不可思议。 郝老太80多岁,一头白发的她,在镜头中满脸怒容的怒斥着自己的外甥女:现在的外甥女太坏了,我恨不得一下给她撕开,她把我50、60万养老金都给我取走了。 原来,郝女士跟丈夫结婚时,丈夫带着3个孩子,年龄分别是2岁、3岁和4岁,家里已经有了3个孩子,郝女士嫁过去后,一辈子都没有生育,帮着丈夫把3个孩子拉扯大了。 之后的几十年里,她和丈夫、继子女相处融洽,双方也没什么纷争。 2024年,丈夫因病去世,郝老太却和那三个继子女没了什么来往。 这时,住在吉林九台的外甥女孟某出现了,把郝老太接到了她家里,承诺以后自己带着老姨生活,给老姨养老送终。 听外甥女这么说,郝老太心里还挺感动的,觉得外甥女有这份心,自己后半生也算有了依靠。 可谁能想到,这竟是一场骗局!郝老太说,外甥女就是哄着她要钱,她当时把银行密码写在纸条上放在柜子里,外甥女一直盯着,趁机取走了她50、60万。 郝老太气得直跺脚,觉得外甥女就是看自己没啥亲人,想“吃绝户”,怕她把钱给继子,所以先下手为强。 可外甥女的儿子却否认了了郝老太的说法,说没这回事,密码也是老太太自己设置的,还说现在是老太太反过来反咬他们一口。 这中间似乎是有什么隐情? 可郝老太大声反驳说当时是外甥女和她儿子领着全村人去取的钱。 为了弄清楚事情真相,记者陪着老太太找到银行,工作人员却表示:2月24日,郝阿姨本人过来办理了存单的挂失、补发业务,余额是639550元,之后把这笔钱转到了孟某的账户上。 银行调出了当时的画面,当天郝老太、外甥女以及外甥女的儿子都在现场,可郝老太却还是一口咬定自己没来,不知道钱是怎么转走的。 记者继续联系孟某的儿子,问对方:第一这钱为什么转到你母亲账上?第二,这60多万现在在那里? 对方表示姨姥姥走的时候,这钱应该都是给她了的,连带着银行卡什么的都给了她。 可老太太坚决否认,说一分钱都没转到自己卡里。 孟某的儿子承认钱确实没转到老太太的卡里,但是给了她存折,自己母亲存折里有40万,都给她了,还把密码写在纸上给了她。 郝老太还是一口咬定没给自己存折,还说自己不会撒谎骗人的。 记者有些疑惑:老太太转给你们的是63万,为什么只给她40万,中间20多万的差价是啥? 对方见事情已经到了这个地步,也没有藏着掖着,索性把实情和盘托出。 他说这是派出所定的,其中的8万元,是他们管老太太来回的路费啥的,剩下的10多万是老太太跟继子打财产纠纷官司花的钱。 可老太太还是坚持认为对方做这一切,就是为了让自己跟继子女脱离关系,其目的就是为了自己的钱。 经过记者协商,外甥女的儿子表示他们可以把折子上的钱取出来,把40万转给老太太,老太太见到钱心里就平衡了。 有朋友说,老太太的丈夫去世后,她不想把存款留给继子,于是找到外甥女,先把钱转给了外甥女。 可之后跟外甥女又产生了矛盾,这才有了外甥女取走她60万的事情。 若外甥女未经郝老太同意,擅自取走其存款,无论是以何种理由,都可能构成侵权。 可事实上,是老太太自己去银行办理的取款业务,并把钱转到外甥女孟某的账户上的,对于这60万去了哪里,她其实是知情的,也就不存在外甥女擅自取走她50、60万的事情。 《民法典》第143条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。 郝老太作为完全民事行为能力人,其自愿办理了存单挂失、补发及转账业务,因此不能认定外甥女擅自取走了她的钱款。 《民法典》第888条规定:保管合同自保管物交付时成立,保管人应妥善保管并按约定返还。 若老人只是把这60多万交给外甥女代为保管,外甥女及其他亲属都不能擅自使用,在扣减掉合理费用后,老人可以要求对方将钱款返还。 关注@律觀法说 ,从法律角度看世界,感受不一样的人情冷暖。

用户10xxx57

老年痴呆?