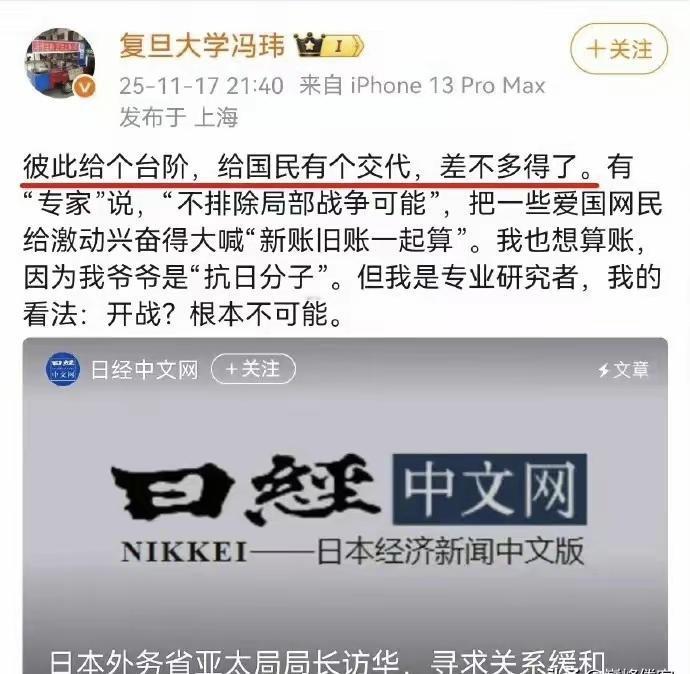

复大教授冯玮替日本解围:彼此给个台阶,给国民有个交代,差不多得了。网友怼道:国家出钱让你研究日本人,不是让你成为日本人! 作为长期研究日本问题的学者,冯玮以“专业研究者”的身份公开发声,直言中日之间开战“根本不可能”,还反驳了部分“专家”提出的“局部战争可能”的观点,甚至搬出“自己爷爷是抗日分子”的家族背景,试图让这番言论更具说服力。 但这些看似试图佐证自身立场的说法,却经不起过往行为的推敲。 公众很快发现,冯玮的立场早已显现出明显偏差,不止一次在公开场合替日方发声,劝说中方做出让步。 身为领取中国退休金、占用国家研究资源的学者,这样的行为与学术研究者应有的操守背道而驰,也让人们对其立场产生了深深的质疑。 这场争议的核心,早已超出单一言论本身,直指一个关键问题:国家投入资源支持日本问题研究,究竟是为了什么? 在大多数人看来,研究日本的初衷,是为了“知己知彼”,是为了看透这个邻国的行为逻辑,找出其软肋与短板,从而更好地维护国家利益。 国家花钱培养相关领域的学者,是希望他们能拿出有价值的研究成果,为国家决策提供参考,而不是让他们揣着明白装糊涂,反过来替对方“找台阶下”。 冯玮将“妥协”当作“智慧”,显然与这样的研究初衷严重背离。 历史与现实的诸多案例,都在无声地反驳着“差不多得了”的论调。 回望二战时期,日本偷袭珍珠港之前,美国国内普遍认为日本不敢对美宣战,甚至日本还专门派遣外交官前往谈判以示“和平诚意”,结果却是美国太平洋舰队遭到重创,两年内难以与日本海军正面抗衡。 这段历史清晰地告诉我们,对于日本这样曾有过突然袭击劣迹的国家,任何时候都不能放松警惕。 放到当下,中国的航母编队虽已具备一定实力,但如果遭遇突然偷袭,依然存在沉没风险,所谓“开战不可能”的判断,本身就缺乏足够的审慎。 而在现实层面,台海与南海的维权实践,更能说明“不让步”的重要性。 佩洛西窜台之前,大陆与台湾长期以海峡中线为界,正是在对方突破底线之后,我们顺势开展常态化军演,不再承认这条所谓“中线”,军演区域也一次比一次抵近台湾,一步步巩固了自身的主权权益。 南海问题上,面对菲律宾在岛礁主权上的不断挑衅,我们的反制措施也愈发坚决,正是这种“对方闹得越凶,我们越要握紧主动权”的态度,才守住了国家的核心利益。 反观对越南,由于其在争议岛礁问题上相对克制,我们才继续采取“搁置争议、共同开发”的策略,这恰恰说明,权益的争取从来靠的是硬气,而非妥协。 大家的愤怒,源于对学者立场的失望,更是对底线的坚守。 拿着国家的资源,却站在日方角度劝中方让步,这样的行为不仅违背了学术研究的初衷,更丢失了学者应有的风骨。 网友们清楚,警惕冲突并不等于纵容,“师出有名”的反制从来不是挑事,而是正当的护权行为,不能用“给台阶”的说法模糊了是非边界。 中国人民从站起来到强起来,靠的就是坚定的信仰、信念与信心,靠的是不卑不亢的精神与智慧。 作为研究历史与日本问题的学者,冯玮本应比任何人都清楚这段历史的分量,本应更明白“差不多”三个字背后可能潜藏的风险。 学术研究可以有不同的视角,但不能没有底线;学者可以有独立的思考,但不能背离国家与人民的利益。 当一位学者把“妥协”当作“智慧”,把“是非不分”当作“中立”,即便拥有再高的学术头衔,其研究也失去了应有的价值。 这场争议的意义,或许就在于提醒每一位拿着国家资源的研究者:不忘初心,坚守立场,才是学术道路上最该守住的底线。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。