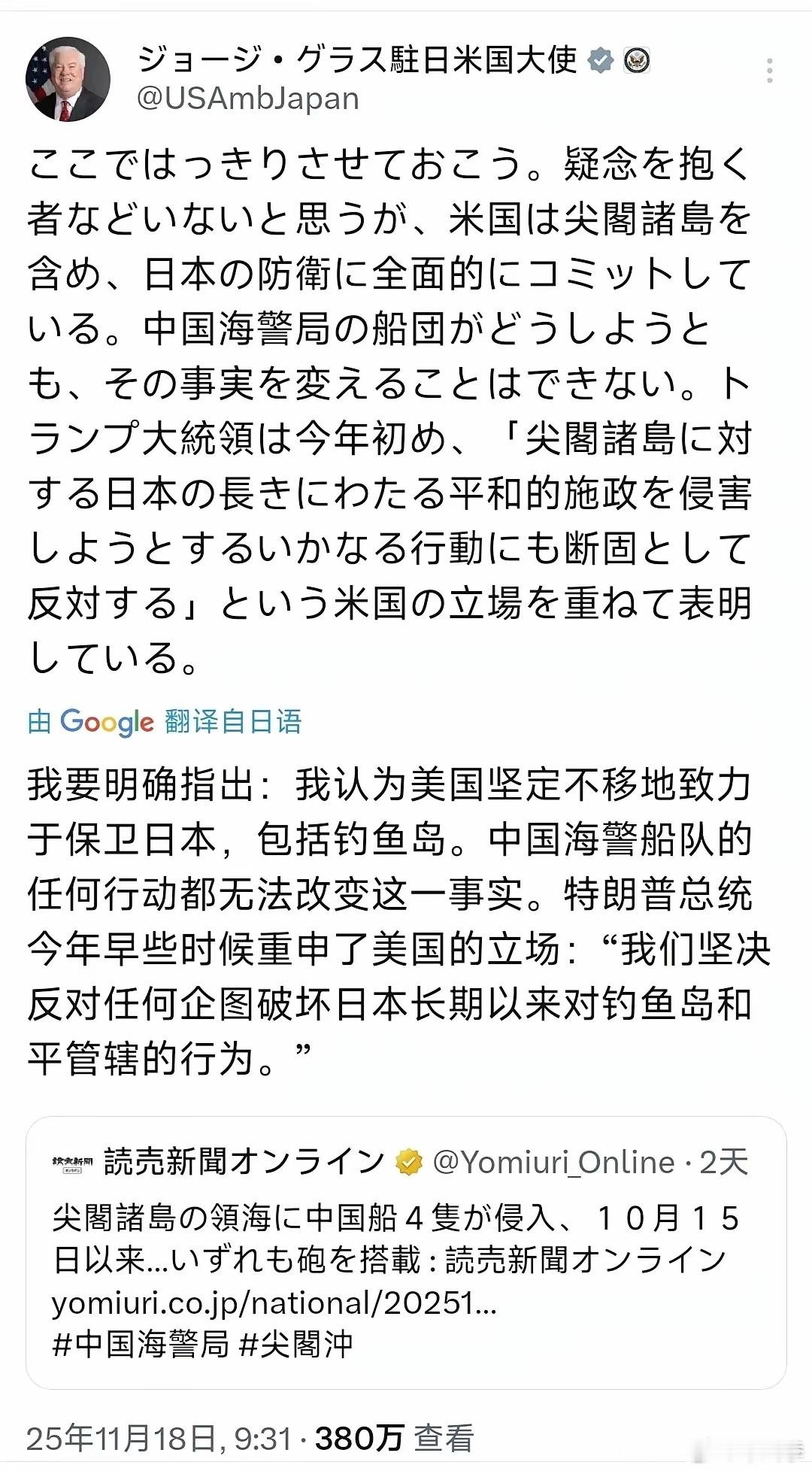

日本为何总要赌国运侵华?很多人以为是军国主义。错了!真相是,日本前首相石破茂亲口揭底:甲午一战,豪赌两亿三千万两白银,直接喂饱了明治维新。 要知道,石破茂可不是什么反战人士,他当过日本防卫大臣,是出了名的“铁杆军迷”,对日本的军事家底清楚得很。连他都忍不住戳穿真相,说明日本当年的崛起,根本不是什么“明治维新的奇迹”,而是靠抢中国的财富发家的强盗行径。 1868年明治政府成立后,提出“脱亚入欧”口号,颁布“五条御誓文”构建三权分立体系,推行“殖产兴业”发展工业,表面呈现繁荣态势。 日本财务省解密档案显示,1874年政府已濒临破产——全国岁入仅1500万日元,仅能支付官员俸禄,无力支撑工厂建设与海军发展。 更深层的制度缺陷在于:明治维新保留大量封建士族特权,政府需支付的高额俸禄占财政支出的30%以上;同时土地改革不彻底,自耕农仅占总人口40%,税基薄弱,无法通过农业积累支撑工业升级。 这种制度性困境导致日本内生积累能力不足。1870年至1890年,日本工业投资中70%依赖外资借贷,且外资多集中于低收益轻工业,军事工业因回报周期长、风险高鲜有人问津。 1887年日本陆军省提交的《军备扩张计划书》显示,打造一支与清军北洋水师实力相当的舰队需耗资1.2亿日元,相当于政府8年的财政收入,这一数字让明治天皇坦言“力不从心”。 当时的日本陷入财政困局。为推进工业化,明治天皇带头捐出内帑,官员减薪三成,仍未能缓解困境。1877年西南战争爆发后,政府为平叛发行的战争债券到期,仅利息就达到岁入的两倍。 在此困境下,中国成为日本获取资源的目标。1894年日本主动挑起甲午战争,赌的是“赢则获利、输则破产”。 当时日本联合舰队总吨位4.1万吨,北洋水师5.9万吨,清廷表面占优。日本全国全力投入,天皇从皇室经费中挤出30万日元充作军饷,全民捐款购置军舰,部分女子变卖首饰支持海军。 甲午战败后签订的《马关条约》中,日本索要两亿三千万两白银赔款,额外勒索三千万两“赎辽费”。这笔赔款规模庞大:按当时汇率折算约3.6亿日元,是日本年度财政收入的4.8倍。 从购买力来看,当时一两白银可购买大米200斤,两亿三千万两可购买460亿斤大米,足以满足日本全国人口10年的口粮需求。 抢劫的收益使日本走上“赌国运”之路。1904年日俄战争中,日本沿用类似模式,通过发行国际债券募集10亿日元参战资金,其中70%来自英国、美国等国的金融资本。 战争期间,日本陆军伤亡达10万人,海军也遭受重创,最终凭借对马海战胜利,从俄国手中获得中国东北南部的旅顺大连租借地、南满铁路经营权及库页岛南部领土。 仅南满铁路的年收益就达1200万日元,可覆盖战争债券年利息,加上矿产资源掠夺,日本用5年时间还清全部战争债务。 这种“战争投机”的成功,使日本形成路径依赖——1931年九一八事变前,日本军费占财政支出比例已达47%,1890年该比例仅为10%;1937年全面侵华前,这一比例升至69%。 日本内阁府数据显示,2025年日本核心CPI同比上涨3.2%,而名义工资增长率仅1.8%,实际工资连续18个月下降;老龄化率达29.1%,劳动人口年均减少80万,经济增长陷入停滞。 历史与现实均揭示“明治维新奇迹”的真实底色。对比同期清朝洋务运动,1861年至1894年清廷投入约3亿两白银发展军工和实业,规模超过日本甲午赔款,且这些资金来自关税和厘金,属于扎实的内生积累。日本的崛起,是通过抢劫完成原始积累的发家过程。 石破茂的表述还有后半段:“这种靠外部掠夺的发展模式,难以持久。”1945年日本战败后,所有殖民地丧失,海外资产被清算,从列强行列跌落,陷入“失去的二十年”。 如今日本持续举债扩军,2025年三次干预汇市耗资1.8万亿美元,仍未能阻止日元对美元贬值18.7%,历史规律正在显现。 当年通过掠夺中国发家,如今在台海问题上的动作,本质都是通过外部手段解决内部困境。 但时代已发生变化,2025年中国海军吨位是日本的3倍,GDP是其4倍,在半导体材料、新能源等关键领域,中国企业的市场份额快速提升,日本技术垄断优势逐步减弱; 地缘层面,中国与周边国家经济合作不断深化,RCEP区域内贸易额占比达35%,日本构建军事威慑的图谋缺乏国际支持。 日本若再尝试“甲午式豪赌”,必然面临更严重的失败。这可能是石破茂直言不讳的深层原因——作为熟悉日本军事与经济实力的鹰派人物,他清楚当前日本已不具备“赌国运”的基础。 靠掠夺实现的“崛起”是空中楼阁,内生积累与和平发展才是长久繁荣的基础。日本若不摒弃“赌国运”的传统逻辑,持续在扩军与地缘博弈中推进,或将重蹈历史覆辙,为自身选择付出代价。