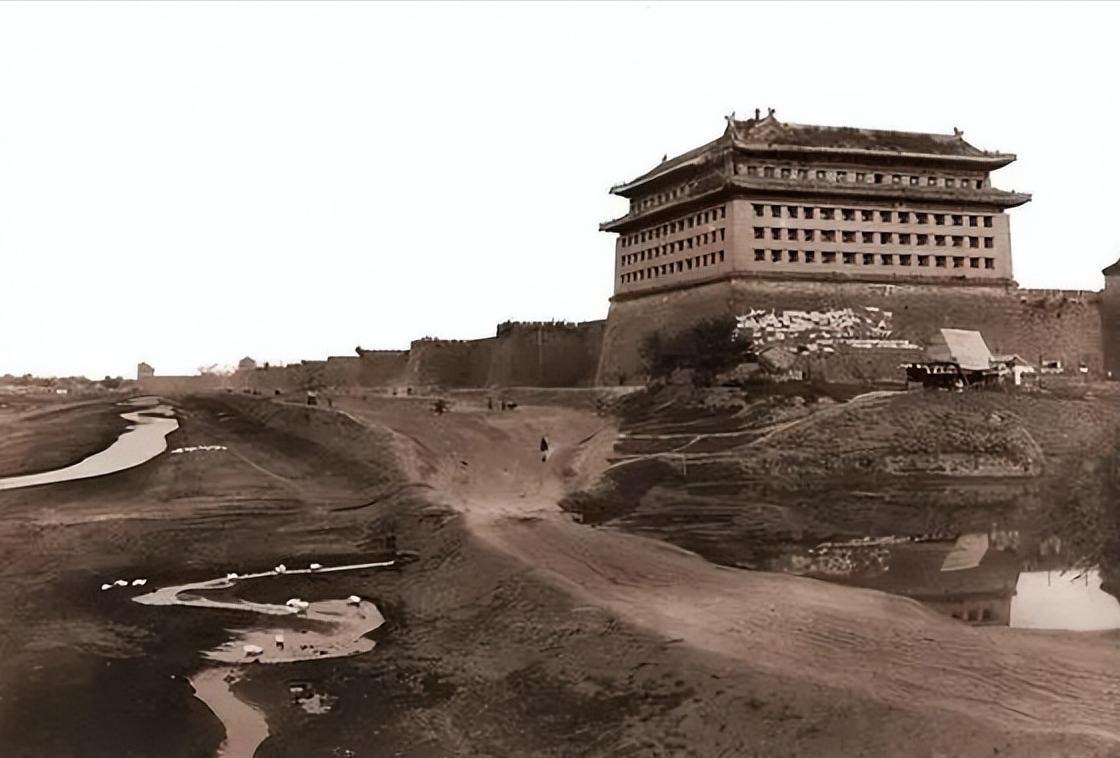

看到一张清末的老照片,北京西山光秃秃的几乎没有一棵树,和你今天去爬山时满眼郁郁葱葱的景象完全不同。这可不是摄影师技术差,而是当时的真实情况——根据记载,那时北京西山的森林覆盖率还不到1.3%。 如果你穿越回古代,大概率见不到诗词中描绘的“绿树村边合”的田园风光。在人口聚集区周围,山上多半是光秃秃的。那么问题来了:古代的树都去哪儿了? 答案简单得有点残忍:都被古人当能源烧掉了。在没有天然气、电力的年代,木头就是古人的“万能能源包”。做饭要烧柴,冬天取暖要烧柴,盖房子、做家具更是离不开木材。 唐朝的长安城作为国际化大都市,每年要消耗40万吨木材,巨大的需求把长安周边的秦岭山脉都砍秃了。诗人柳宗元就曾叹息“南山栋梁稀少”,说的就是秦岭森林被过度砍伐的景象。 宋朝的人口突破1亿,城市规模空前扩大。首都汴京百万人口每天要生火做饭,冬天要取暖,燃料需求成了大问题。 史料记载,汴京每年消耗的薪炭高达1700余万斤。森林消失的速度快得惊人,沈括在《梦溪笔谈》中记载:“今齐、鲁间松林尽矣,渐至太行、京西、江南,松山太半皆童矣。” 古人也不是没尝试过替代方案。煤炭在战国时代就被发现了,那为什么没能普及呢?三大难题卡住了:开采难、运输难、用着难。 古代挖煤全靠人工,矿井深度可达50丈,矿工要系着绳子下去,用蜡烛试探瓦斯,死亡率极高。运输更是大问题,没有铁路和高速公路,靠牛车拉煤,运费能占到煤价的三分之二。所以直到清朝,煤炭也只是少数城市富人的专属,普通百姓依然要靠砍柴过日子。 过度依赖薪柴的后果很严重。黄河泛滥频率从唐宋时期的每百年56.4次,飙升到明清时期的每百年137.3次。森林消失导致动物无处栖身,明朝时北京周边甚至出现了“虎狼入室”的记录。生态恶化加剧了饥荒的惨状,《明实录》中记载了“人相食,草木俱尽”的悲剧。 转折点发生在现代能源革命之后。当煤炭、电力、天然气等替代能源逐渐普及,人们终于不需要再砍树求生。新中国成立初期,全国森林覆盖率仅为8.6%,而到了2023年,这一数字已提升至25%。 今天的能源技术已经让“诗意”的生产方式成为现实。在呼伦贝尔大草原深处的伊敏煤电基地,你可以看到“开矿不见矿、矿在美中藏”的景象。 他们用全封闭输煤管道避免扬尘污染,矿区废水经过处理后用于消防和降尘,实现了循环利用。更妙的是,他们在排土场上建起光伏电站,将太阳能转化为电能,光伏板下的牧草长势喜人,成了羊群的餐厅。 在内蒙古的霍林河矿区,曾经的荒漠变成了花园。生态修复不再是种点树那么简单,而是打造“自维持、免维护”的自然生态系统。矿区内花草交映,须山鹑、草原兔、沙狐、松雀鹰等野生动物纷纷来此安家。 而在毛乌素沙漠边缘,国电电力建设的光伏基地探索着“板上发电、板下养羊”的新模式。光伏板有效降低了地表水分蒸发,板下的草长得比外面好,当地牧民都愿意把羊赶进来吃草。昔日风沙肆虐的“沙戈荒”变成了新能源的蓝海。 从砍树取暖到科技赋能,这片土地的变迁告诉我们:生态恢复不是让时光倒流,而是用更智慧的方式与自然共处。当你下次去西山森林公园徒步,看着满山绿意,或许会感慨——能源技术的进步,不仅改变了我们的生活,也重新为大地披上了绿装。

![满清野史想不到明朝最后还给他们种了木马[大笑][大笑][大笑]](http://image.uczzd.cn/4833966861126845595.jpg?id=0)