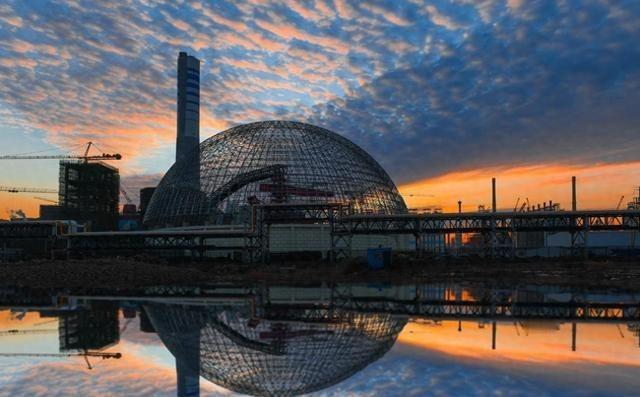

中国钍反应堆项目首席科学家在电脑前去世,项目历史性突破前。2025 年 9 月 14 日,70 岁的徐洪杰在电脑前溘然长逝,屏幕上还停留着为次日本科生开学第一课准备的课件。 钍反应堆这东西,很多人一听就懵圈。其实它和我们平时说的核电站可不一样。传统核电站多是用铀当燃料,但钍反应堆这在地球上资源多得很,而且核废料少,出事的概率也低。 可你要知道,在2011年之前,这条技术路线在全球范围内都是冷板凳。大家都盯着铀核能发电,钍反应堆就像一颗被遗忘的“宝石”。 但徐洪杰偏不信这个邪。他觉得,钍反应堆潜力大、未来空间广,值得下狠功夫去搞。他用一句话形容自己当时的决心: “别人不敢走的路,我们要试试看。”就是这么一句话,开启了一段属于中国自己的“核能探险”。2011年,徐洪杰把自己的想法画成了一张蓝图。 说白了,就是“实验堆-研究堆-示范堆”三步走,先搭个小型实验堆摸索技术,再搞研究堆深入优化,最后上马大型示范堆,真正让钍反应堆走进现实。 这思路,既脚踏实地,又敢于想大事。其实,这个“三步走”,听起来简单,做起来难。每一步都要啃掉一大堆技术难题。 可徐洪杰就像老黄牛一样,一点点带着团队往前推。别人说他“轴”,他就笑笑,说“做科学,本来就得轴点。” 这么多年,徐洪杰带队从最初的实验堆开始,一路摸爬滚打,最终让钍熔盐堆从无到有,从小到大,走到了全世界的前列。 可以说,这“三步走”的每一步,都是咱中国科学家用汗水和智慧铺出来的。有人说,科学家的最高境界,就是“为世界而活”。徐洪杰或许就是这样的人。 70岁了,本来可以功成身退,享受晚年生活,他却还想着给本科新生上“开学第一课”。今年9月14日,他就在电脑前,准备着第二天的课件,结果再也没有醒来。 想想看,这是什么样的情怀?70岁啊!有几个70岁的大科学家,还在为年轻学生写课件?徐洪杰的离开,不光让中国核能界痛惜,更让无数学子泪目。 有人说,他用一生为科学点燃了无数火种,最后一刻,依然在为“后浪”铺路。更让人唏嘘的是,徐洪杰的离世,正是在中国钍反应堆项目历史性突破的前夜。 这些年,钍熔盐堆项目突飞猛进,已经开始小型示范堆的建设,相关技术也日趋成熟。可以说,距离全球首个商业化钍反应堆上线,只差临门一脚。 有网友说,徐老没能亲眼看到那一刻,实在是遗憾。但转念一想,科学家的事业本来就像接力赛。前一棒冲刺了,后一棒还要继续往前跑。 徐洪杰用一生,把中国钍反应堆的基础打得牢牢的,给后人留下一片光明的路。这种“未竟的圆满”,或许比完美结局更让人动容。 钍反应堆的意义,绝不是单纯多发点电那么简单。相比传统核电站,钍反应堆有几大绝活:钍资源多、核废料少、安全性高、不容易扩散核武。 这意味着,未来如果钍反应堆大规模推广,全球能源格局都要重新洗牌。咱中国为什么这么重视钍反应堆?其实很简单,能源安全是大国的命根子。 过去石油、天然气都靠进口,说白了心里总悬着。钍资源在咱中国储量丰富,如果能把钍反应堆搞成熟,咱中国的能源命脉就牢牢掌握在自己手里。 更重要的是,钍反应堆有望解决传统核电站的安全痛点。福岛核事故那会儿,全世界都在反思核电的安全。 徐洪杰正是看准了这个“世界难题”,才一头扎进钍反应堆的研究。可以说,他的选择,是为中国、也是为全人类的未来押下了一注重注。 徐洪杰的故事,其实也是一代中国科学家的缩影。他们不是为了名利,也不是为了“扬名立万”,而是真心实意地想做点有意义的事。 几十年如一日,扎在实验室、工地、机房,吃过多少苦、受过多少委屈,只有他们自己最清楚。有学生回忆,徐老在实验室里,最爱的一句话就是: “科学没什么捷径,只有死磕到底。”有时候一搞就是通宵,累了就在桌子上眯一会儿。身边人都劝他注意身体,他总是笑着摆摆手:“再坚持一下,这点小事难不倒咱。” 徐洪杰在生命最后一刻,还想着给新生上课,传递的其实就是一种精神。科学不是一代人的事,是一代又一代人的接力。 徐老走了,但他的弟子、同事,还有无数被他点燃梦想的年轻人还在前行。徐洪杰的离世,是中国科技界的一大损失。但更重要的是,他留给我们的,不光是实验数据。 更重要的,是一种不服输、不认命的精神。科学这条路,注定充满荆棘和艰难。但只要有像徐洪杰这样的科学家,咱中国就不会被任何难题吓倒。 有句话说得好,真正的强国,是有一群敢于挑战世界难题的人在默默坚守。徐洪杰就是这样的人:他用一生点燃了一束火,把中国科学的路照得更亮。 未来的钍反应堆项目一定会突破,徐洪杰的名字,也一定会被一代又一代中国人记住。我们怀念徐老,更要学习他那股子“死磕到底”的劲头。 参考资料: 《他亲手绘制第四代先进核能“三步走”蓝图,第一步成功时,却永远离开了我们》——上观新闻