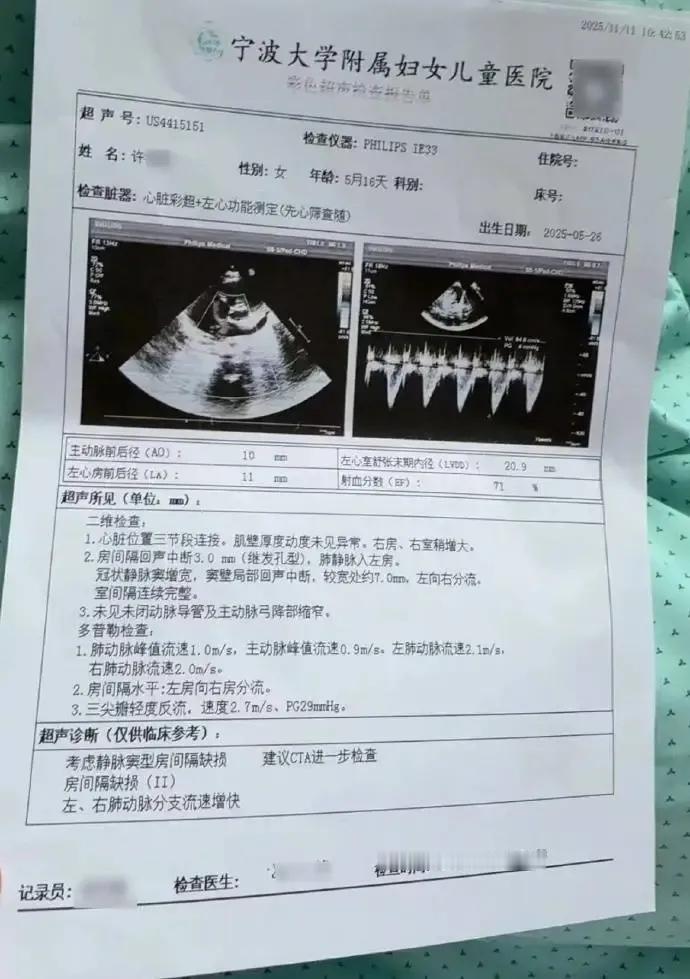

五个月大的宝宝,带着求生的期待躺上手术台,却再也没能睁开眼睛! 宁波小洛熙的悲剧,让无数家长心碎落泪——家属称曾想暂缓手术遭医生“施压”,涉事医生半年内还卷入两起类似事故,涉事医院更是有多起医疗损害诉讼记录,这桩悲剧到底是医疗意外,还是流程失守、责任缺位? 综合光明网等媒体报道,11月以来,小洛熙家长的求助帖字字泣血:5月龄的女婴患有先天性心脏病,在宁波大学附属妇女儿童医院接受手术后不幸离世。 更让家属无法接受的是,术前他们曾提出暂缓手术,却被医生以“影响肺功能及大脑发育”为由劝说,甚至带有“施压”意味;而查询后发现,这位主治医生半年内已涉及两起类似手术死亡事件,涉事医院也多次因“医疗损害责任纠纷”被告上法庭。 消息一出,网友炸开了锅:“半年两起,这是巧合吗?”“医生该不该强行劝说手术?”“医院的术前评估到底做没做?” 对家长来说,把最脆弱的孩子交给医院,是赌上全部信任的选择;可当“暂缓手术”的担忧被忽视,当涉事医生有不良记录却仍主刀,这份信任早已埋下隐患。 有人说“心脏手术本就高风险”,这话没错,但高风险绝不能成为“高失误”的挡箭牌。尤其是针对五个月大的婴儿,手术方案是否经过多学科专家审慎评估? 有没有告知家长所有可替代方案?“影响肺功能及大脑发育”的判断,是基于严谨检查还是主观推断?这些关键问题,医院必须给出明确答案。 更让人警惕的是“知情同意书”的尴尬处境。现实中,不少患者家属面对密密麻麻的专业条款,只能在医生的解释下签字,有时甚至没来得及消化风险,就被“错过最佳时机”的说法推着往前走。 知情同意书本是保障患者知情权的工具,绝不能变成医院的“免责盾牌”,更不能成为医生规避沟通责任的借口。 眼下,涉事医生停诊只是第一步,公众要的不是“息事宁人”,而是真相和公道。近年来,医患信任危机之所以愈演愈烈,正是因为类似的“模糊地带”太多。 患者怕医生只重利益不重生命,医生怕家属不理解医疗风险,而核心症结,在于信息不对称和监管不到位。 医院该建立更严格的医生资质审核和手术监管机制。对于,五个月大的小洛熙的悲剧,大家怎么看?