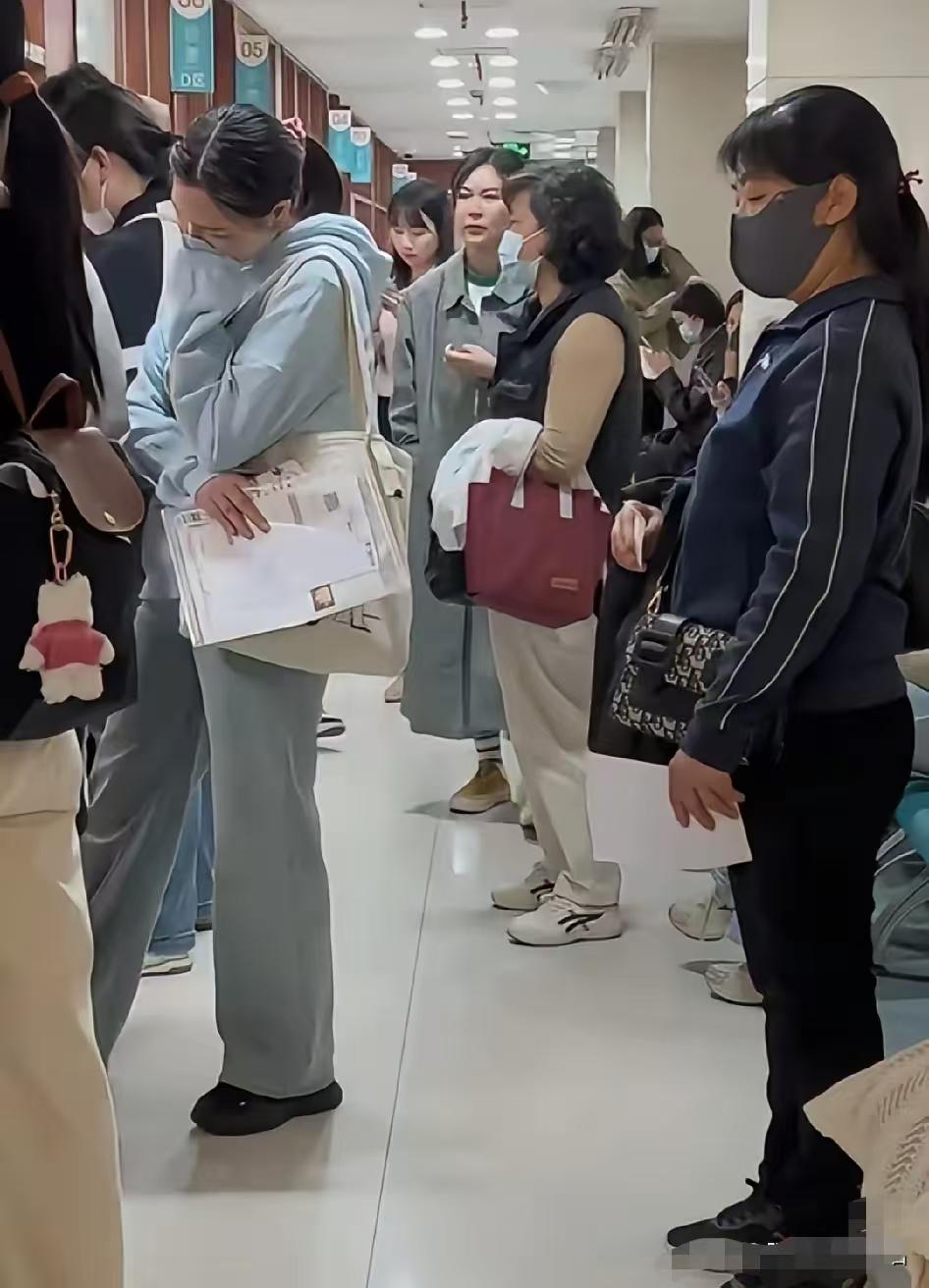

给孩子扎下“2940针”,只为了让孩子长高?这真的是对孩子好吗? 郑州这位妈妈的崩溃,让“矮小的孩子打生长激素”,又成了一个让家长焦虑而又扎心的话题。 14岁的小男孩因为“长得慢”,就被误诊为“矮小症”,打了半年生长激素后,确诊了1型糖尿病。我们不禁要问:这样的治疗方法真的是为孩子好吗? 家长说孩子“身上2940个针眼”,后来才知道这是“生长激素针+糖尿病胰岛素针”的累计数,但“误诊+错用药”的代价,还是奔溃了这个家庭的所有人。 司法鉴定说“医院存在次要过错”,可对孩子来说,血糖失控的影响是一辈子的。这件事里隐藏的,不只是医疗疏漏,更是很多家长面对“孩子矮”时的集体焦虑:到底能不能打生长激素?怎么看病才不踩坑? 首先我们要先掰扯清楚,生长激素不是“增高神药”。很多家长觉得“矮了就打生长激素”,但它的适用范围窄得很啊! 只有“生长激素分泌不足”导致的矮小,且骨骺没闭合的孩子,打了才会有些许作用。 像遗传矮(父母都不高)、营养没跟上、性早熟导致的矮,哪怕打了生长激素,身高也不会明显长,反而可能招来副作用。 如血糖升高、甲状腺功能紊乱、骨骼过度增生……这次事件里的糖尿病风险,正是非适应症用药的潜在后果之一。 带娃看“矮小”,这3件事是“避坑的底线”。 别等孩子遭了罪才后悔,带娃看身高时,先把这3件事做对。 1. 先查身体的“根因”,不要去触碰“无检查开药”的医生。挂“儿科内分泌科”,必须做3项基础检查: 骨龄片:看骨骼发育进度,判断还有没有长高空间; 生长激素激发试验:确认是不是真的“缺生长激素”; 甲状腺/微量元素检查:排除其他影响身高的疾病。 (划重点:没做这些就说“打生长激素”的医生,直接换) 2. 别盯着“同龄身高”,盯“生长速度”。孩子3岁后每年长高低于5厘米、3岁前低于7厘米,才算“生长缓慢”;如果只是比同学矮,但每年能长6-7厘米,可能是“晚长”,别瞎干预。 3. 骨骺闭合后,别再信“能长高”的鬼话。女孩14岁、男孩16岁左右,骨骺基本闭合,这时候不管是生长激素还是“增高产品”,都没法让骨头再变长——强行干预,只会徒增风险。 最后想说的是,别让焦虑替科学做决定。像今天小编写的这位妈妈的崩溃里,就隐藏着很多家长的影子。 怕孩子“矮了吃亏”,想找“捷径”让孩子长高。但孩子的身高不是“急出来”的,是“查出来、养出来”的——先排除疾病,再靠睡眠、营养、运动追身高,才是最稳妥的路。 毕竟,比起“比别人矮一点”,“用健康换身高”的代价,谁都付不起。