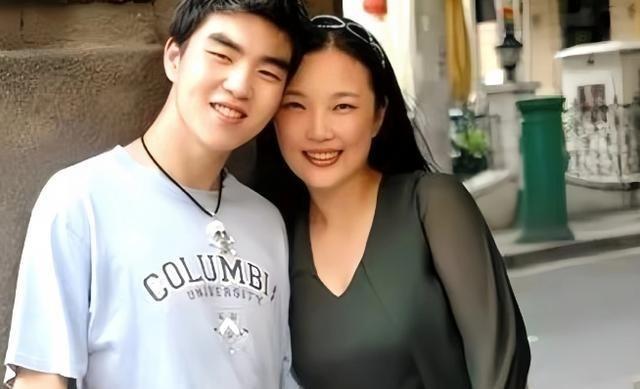

1988年,武汉女教师在医院生下一个小男孩。谁知,丈夫突然在她耳边说:“老婆,把氧气管拔掉吧,我们还能再生一个健康的宝宝”。女教师脸色大变,怒斥道:“我真后悔嫁给你!” 邹翃燕1959年出生在武汉一个普通家庭,从小生活简单,父母靠日常工作维持家计。她上小学时每天步行上学,学习认真,初中后开始骑自行车通勤,课余时间帮家里做些家务。进入师范学校后,她专注幼儿教育,学习教儿歌和识字技巧,毕业后分配到当地幼儿园工作,主要负责带孩子认字和唱歌。结婚几年,她和丈夫过着中等生活,单位提供基本医疗保障。产前她准备婴儿用品,包括衣服和奶瓶。1988年7月,她29岁进入医院生产,孩子出生体重不足标准,她办理手续支付费用。出院带回医疗记录,从此生活中心转移到孩子身上。离婚后她回娘家住,继续幼儿园教学岗位。她的教育背景让她在工作中坚持多年,日常生活围绕康复展开,包括定期复诊。 邹翃燕的童年和青少年时期在武汉市区度过,那时候城市还不太发达,她常常在巷子里玩耍,帮母亲买菜。学校生活让她养成勤奋习惯,小学课堂上她坐在中间认真听讲,回家用铅笔做作业。中学时她参与课间活动,如跳绳。师范学校宿舍条件简单,她和同学分享资源,早起晨读,专注教学方法。工作后她在幼儿园每天准备教具,教幼儿围坐认字。结婚后家中陈设朴素,她继续上班,丈夫偶尔帮忙。产前几个月她整理婴儿物品,摆放整齐。医院生产过程让她面对现实,孩子诊断结果改变一切。她携带病历出院,日常生活调整为以孩子康复为主。娘家成为离婚后住所,她平衡工作和照顾。教育经历帮助她在教学中保持耐心。这些细节显示她从普通女孩成长为坚强母亲的过程。 邹翃燕毕业后进入幼儿园,工作几年积累经验,主要教唱儿歌和认字。她结婚时家庭经济中等,单位医疗支持让她有基本保障。产前准备包括婴儿衣物整理。1988年生产时她29岁,孩子体重低,她办理入院手续。出院后带医疗记录,生活重心移到康复,包括每月复查。离婚让她回娘家,继续教学。她的师范背景让她在岗位上稳定。这些事实反映她早年生活朴实,逐步面对挑战。家庭背景让她适应变化,经济条件要求她精打细算。日常生活从上班到照顾孩子,形成规律。这些积累为后来抚养打下基础。 邹翃燕生产后,医生诊断孩子因宫内缺氧重度窒息,需要保温箱治疗。医院发出五份病危通知书,记录缺氧时间长导致脑部损伤。丈夫建议拔氧气管,认为还能再生健康孩子。她拒绝建议,导致两人无法沟通,最终离婚。她决定养大孩子,坚持治疗。医生解释孩子救活可能运动障碍,需要终身照顾。她观察到孩子小拇指有动静,这强化她的决心。医院环境让她面对现实,她签字同意抢救。丈夫坚持观点,两人断绝交流。她在医院住几天,出院带孩子回家。这些事件直接引发家庭分裂。她选择独自承担,拒绝放弃。 生产过程持续36小时,孩子出生后立即放入保温箱连接氧气管。医生团队五人解释病情,指出脑部损伤严重。丈夫低声建议放弃治疗,她强烈反对。病危通知书连续发出,她每次签字。孩子状况让她下定决心养育。医生劝说无效,她坚持。丈夫离开后,她独自处理。事件导致离婚,她带孩子出院。这些事实显示关键时刻的选择。医院记录成为后来参考。她拒绝劝说,专注孩子生存。这些细节突出事件转折点。 邹翃燕在医院面对诊断,孩子缺氧导致损伤。丈夫提出拔管想法,她表达后悔。医生围拢说明障碍可能。她抓住机会观察孩子动静,决定继续。病危通知书五份,她全部同意抢救。丈夫回避,两人彻底断联。她度过住院期,带医疗资料回家。这些发生改变人生轨迹。她坚持治疗,避免放弃。事件核心在于选择差异。医院手续让她忙碌,出院后调整生活。这些叙述体现真实压力。 邹翃燕离婚后,丈夫带走家中值钱物品,只留38元和两床旧棉被。她抱着孩子回娘家,白天幼儿园教书,晚上夜校上课,同时打五份零工,包括服装厂钉扣子、印刷厂折纸盒、周末百货促销。她给孩子取名丁丁,选字时查字典比对笔画。丁丁3岁开口叫妈。她通过颜色气球测试确认智力正常,但运动障碍如流口水、手无力。她从学校带废卷子让丁丁撕,练习几个月后能抓东西。她教丁丁用筷子,花一年时间教会,避免以后自卑。丁丁两岁多手抓不住东西,她继续训练。从一岁起带丁丁认字,不到两岁认100多字。丁丁小脑运动神经受损,比同龄慢。她用勺子喂饭但坚持筷子练习。她咨询导师鼓励丁丁深造。 离婚手续办完,她独自扛起责任。兼职工作让她经济独立,幼儿园教学继续。取名丁丁时仔细选字。3岁孩子开口,她确认智力通过测试。运动问题让她设计训练,如撕纸几个月见效。用筷子练习一年完成。这些方法实用,避免孩子自卑。从小教认字,1岁开始到2岁识百字。小脑损伤导致动作慢,她调整喂饭方式。咨询老师后鼓励学习。这些步骤显示抚养细致。风雨无阻带孩子康复,每周三次去湖北中医学院。一次下雪骑车陷泥坑,到医院坚持按摩。医生感动。这些坚持积累效果。