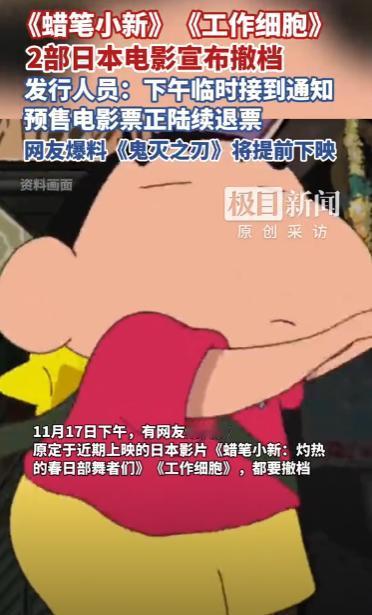

终于对日本动手了,先对文娱行业开刀! 11月17日媒体正式官宣: 由于中日关系因台湾议题持续紧张,原定于 在中国上映的两部日本电影均暂缓上映,让人意外的是,日漫鬼灭之刃的电影已经在国内取得破亿的票房成绩,这给咱们提了个醒:要警惕日本的文化入侵! 因中日关系受台湾议题影响持续紧张,原定于国内上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》与《工作细胞》真人版两部日本电影,被官方正式宣布暂缓上映。 这一决定并非偶然,而是基于国家核心利益的理性回应,背后牵涉着文化交流与安全的多重考量。 值得注意的是,此前登陆国内院线的日漫《鬼灭之刃:无限城篇》,上映仅四天就斩获3.83亿元票房,不仅刷新中国影史日本进口电影首映日纪录,更创下了破亿的亮眼成绩。 这样的票房表现直观反映出日本文娱产品在国内市场的强大号召力,但也让人们不得不正视其背后潜藏的文化传播影响力。 事实上,日本的文化输出从来都带有明确的战略意图。 早在2010年代初,日本就将“酷日本”战略纳入国家知识产权战略体系,安倍晋三执政后更是将其深化为系统工程。 这一战略以动漫、游戏、影视等流行文化为核心载体,通过官民合作的方式加大海外推广力度,本质上是将文化产品打造成“软实力武器”,试图让全球受众通过这些娱乐内容认同其价值观与政治立场。 如今高市早苗政府在台海问题上频频发难,背后就有借文化渗透制造“台日亲近”舆论氛围的深层图谋,为其可能的军事介入铺路。 这种文化渗透的手法并非近年才出现,而是有着历史延续性。 早在上世纪日据台湾时期,殖民当局就推行了长达半个世纪的“皇民化”运动,从禁止汉语教学、强制改用日本姓名,到废除中国年号、推广皇道精神,全方位试图抹去台湾民众的民族认同。 如今,这种“去中国化”的企图换了一种更隐蔽的形式,通过年轻人喜爱的文娱产品悄然蔓延。 部分日本动漫作品打着“热血”“猎奇”的旗号,实则暗藏不良导向:《狂赌之渊》充斥病态赌瘾与性暗示,《学园默示录》以低俗内容替代剧情深度,《国王游戏》传递极端个人主义与漠视生命的价值观,这些内容专门瞄准青少年群体,潜移默化地侵蚀着他们的道德认知。 面对这样的形势,中国并非无招架之力,而是有着坚实的文化产业底气。 近年来,国内文化市场持续繁荣,电影总票房突破600亿元,动漫产业产值更是达到3000亿元规模。 《流浪地球》《长安三万里》等国产电影以独特的中国故事打动观众,《雾山五行》《灵笼》等国漫作品在海外平台收获超高评分,这些优质内容正在逐步填补市场空白。 在文化贸易领域,中国也已掌握主动权:日本动漫产业年产值超20万亿日元,其中约三成收入来自中国市场,而去年国内引进日本影视作品数量下降35%的同时,出口日本的文化产品却增长42%,贸易格局正在发生积极转变。 游戏产业同样表现亮眼,《原神》《崩坏》等作品海外年收入达180亿美元,成为文化交流的新名片。 在传统文化传承与创新方面,国内也走出了特色之路。 上海美术电影制片厂用4K技术重制经典动画《哪吒闹海》,预告片观看量轻松破亿; 北京电影学院的创作者将皮影戏与VR技术相结合,让传统艺术在现代科技中焕发新生。 教育部在中小学推广书法、京剧、剪纸等传统文化课程,Z世代对汉服、国潮、非遗手艺的消费增长高达240%,这些现象都印证着民族文化认同的觉醒与强化。 此次两部日本电影暂缓上映,绝非所谓的“文化封闭”,而是对底线的坚守。 文化交流的前提是相互尊重,当日本在台湾这一核心利益问题上持续挑衅,却仍想让其文娱产品在国内市场不受阻碍地盈利,显然违背了平等互利的交流原则。 这一决定是精准的警示而非彻底的封杀,既回应了其政治挑衅,又为未来的正常交流留有余地。 同时,这也提醒相关部门需加强文娱产品进口的内容审查,尤其要警惕那些夹带历史修正主义、传递扭曲价值观的作品,防止其对青少年认知造成误导。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。