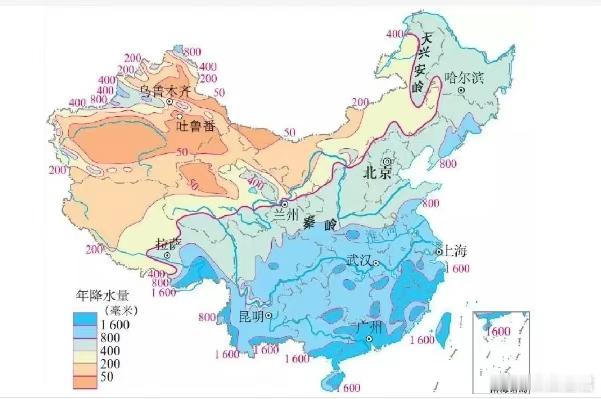

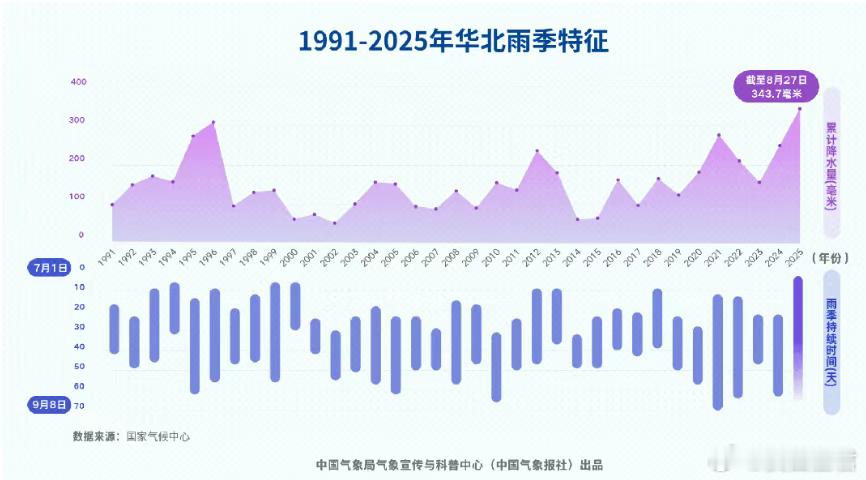

千年未见,雨带北移,一场事关国运的大变局来了很多人还没有意识到,中华大地正在发生一场历史性的气候转移,千年未见。在山东,流传千年的农谚失效了。“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”,今年却因地温太高,过了秋分麦子还种不下去;在河南,十月金秋却下了一个月缠缠绵绵的雨,收回来的玉米全都在排队发霉;在黑龙江五常市,寒潮突至,上百只来不及南飞的燕子,就这样冻僵在了秋风里;图源:大象新闻这一幕幕的异象,并非孤立,而是构成一副令人震撼的拼图:中国雨带,已经北移。今天,我们在地理课本上学到的所有关乎气候变化的划分线,从800mm的秦岭-淮河线,到鸭绿江口-长城-祁连山-天山的中温带线,正在集体失效。这不是天气预报的偶然波动,而是一场气候大挪移,一场事关国运的大变局。中国四大沙地之一的毛乌素沙漠,过去几代人拼命种树,才勉强绿了一点点。如今呢?靠南端的一部分,生机勃勃的绿色正在大片大片地蔓延。毛乌素沙漠前后对比沙漠不仅变成了绿洲,还进化为了粮仓:在新疆和田,沙漠水稻已经可以实现快速繁育,75天能种一季稻,最多一年可以种五季!来源:新疆新闻门户在鄂尔多斯,近5年出现湿地面积扩张,干涸了半世纪的湖泊开始重新蓄水;内蒙古的玉米种植区,已向北扩展120公里,极早熟品种在北纬49度线附近实现稳定产出。这意味着,西北地区有望真正发挥出巨大的土地潜力,成为国家粮食安全新的“压舱石”。深远影响,远远不止是粮食生产。老天爷赏饭吃,比人类投入巨大精力去搞“南水北调”还要立竿见影、还要彻底得多。最明显的是,塔里木盆地已经连续三年出现了降水覆盖的现象。要知道,塔里木盆地曾经是中国的高温少雨最严重地区, 以前的降水云层根本就跨越不了那些绵延的沙漠带。如果这样的气候趋势能够持续,预计从明年开始,降水将进一步覆盖柴达木盆地。一旦柴达木被降雨覆盖了,古河流就会重启了,最快十年内,古河道就会开始重新流动起来。 近三年,河套地区已经在大量降水下加速变绿,植被恢复的速度甚至超过了过去的二十年。甘肃、宁夏一带的河西走廊区域,降水量也明显回升。黄河的泥沙含量持续下降。“河清海晏”的景象,正在变成现实。过去的荒滩变得可以耕种,草原也开始回绿,西北的风电光伏可持续性更高,生态与能源开始良性循环。这些巨变预示着,气候的区域变化正在为北方地区打开一片发展的新天地。现在,甚至连云南的大象,也开始向北迁移,拓展栖息地。图源:微信公众号这千年未有的景象,被不少人看作是祥瑞之兆。不过,雨带的北移,其实也是一个全球性的气候变化。世界气象组织的观测表明,从非洲萨赫勒到美国中西部,再到东亚大陆,全球的雨带都在向高纬度推进。但,对中国而言,这一变化尤为剧烈。过去,400毫米降水线是从大兴安岭西麓—张家口—兰州—拉萨—喜马拉雅山脉东南端延伸。东南侧是半湿润区,年降水量超过400毫米,森林茂密,良田千里。西北侧是半干旱区,年降水量低于400毫米,植被低矮稀松,农业不发达,大多以草原畜牧业为主。而现在,据国家气候中心等权威机构的数据和专家分析,和上世纪90年代到21世纪初的降水线对比——近几年,在降水量北侧边缘的北京、石家庄、太原等城市,年降水量明显大增,已经被纳入“东南半湿润区”大家庭。最直观的证据来自今年异常顽固的副热带高压,明明已经到了秋天,本应开始南撤的副热带高压,还跟盛夏一样北上,位置比常年同期往北超出了1000多公里。相当于在10月份还维持着7、8月盛夏的环流形势。图源:这是今年10月8日的卫星云图。南边有接近40度的高温,西南边有台风“麦德姆”,东边还有一个台风“夏浪”。而且“麦德姆”还给华北送水,让一些原本拥有干燥秋天的地区,如河南、河北、山西、山东、甘肃,下起了连绵的降雨。根据国家气候中心监测数据,今年华北雨季于7月5日正式开始,较常年偏早13天。监测区平均降水量为343.7毫米,较常年平均偏多151.6%,雨量为常年的两倍以上。而这已是华北连续第二年降雨偏多。数据显示,“雨带北移” 成为现实。华北的雨季明显拉长,常年平均29.6天,但在2021年和2022年,雨季持续时间分别为59天和50天,今年的雨季更是破纪录地提前到来。北方气候变暖,降雨增多,已经是板上钉钉的大趋势。突然巨变的气候,也不可避免地带来了一些副作用。很多人还没反应过来。9月,河南全省平均降水量较常年同期偏多2.4倍,平均阴雨24.5天,比常年多9.6天,两项数据均打破1961年以来同期纪录。地面积水跟膝盖齐平,长了一年的玉米、花生直接在水里发芽、腐烂。有河南许昌网友说,六亩地,六个人水里掰了将近三天。泡在水里的玉米地 图源:红星新闻一些在外读书的学生、打工人,也在假期被家人喊了回来一起抢收。爷孙三代,罕见地齐聚田间,不是为了中秋团圆,只是为了抢救那好不容易熬过今年夏天大旱的苞谷,不忍心再看它淹死在秋天。另一边,粮食烘干机卖爆了。中联重科的工厂里,烘干机一下生产线就被拉走,库房空空如也。烘干店的老板,90后的新农人,四十多万买来的两台烘干塔,24小时不停,干了两个月。他说,“现在不管有没有补贴,我们肯定还要买,万一再过个三五年有这种情况你咋办?”舍不得花钱烘干的小农户,只能把粮食铺满家里的每个角落:院里、屋里、车斗里、房顶上,每半天去翻动一次。我们正站在一个矛盾的历史节点上:雨带北移,带来新的生机。但短期来看,我们不得不用过去为温和气候设计的系统,去应对一个个狂暴的雨季。未来,北方的秋涝可能更频繁。昨天的经验,救不了明天的庄稼。所有人,都要做好更充分的准备。翻开史书,中华大地上每一次降水线北移,几乎都对应着一次盛世。西周初年,关中盆地气候温润,沃野千里,礼乐文明由此奠基;汉唐两代正处于东亚气候最稳定的温润期,西域屯田广布,丝绸之路驼铃不绝;明初气候回暖,北方粮仓丰盈,边疆稳固,天下重归安定。冷则南迁,暖则北返——华夏文明几千年的气候脉搏,牵引着国运的走向,也带来新的巨大机遇和挑战:这一次,全球性的气候重构,同样正引发深远影响——遭受冲击的远不止我们。长周期的降水增多,会导致北美的一半土地变成沼泽,由于缺乏横向山脉的阻挡和缓冲,美国冬季寒潮能够长驱南下,而密西西比流域会变成盐碱地。特殊之处在于,中国960万平方公里的国土,南北跨四个气候,广阔的经纬度有足够的回旋空间,我们的工程体系、农业韧性,能源结构也都在快速地调整。别忘了,中国是今天唯一一个能同时修高铁,筑水库,建光伏,调运粮的国家,当别的国家还在防灾,而我们已经在着手做出改变。在"十五五"规划中,气象部门正推动将极端灾害风险治理纳入国家安全体系。2024年,全国水利投资创下1.35万亿元新高。自然伟力和磅礴人力的共同作用下,这一场气候大变局后,中国会不会建成全世界最适合人类生活发展的区域?完全有这样的可能。气候的巨变绝不是纯粹的祸福,而是一场资源的再分配。新的故事,等待我们去书写。