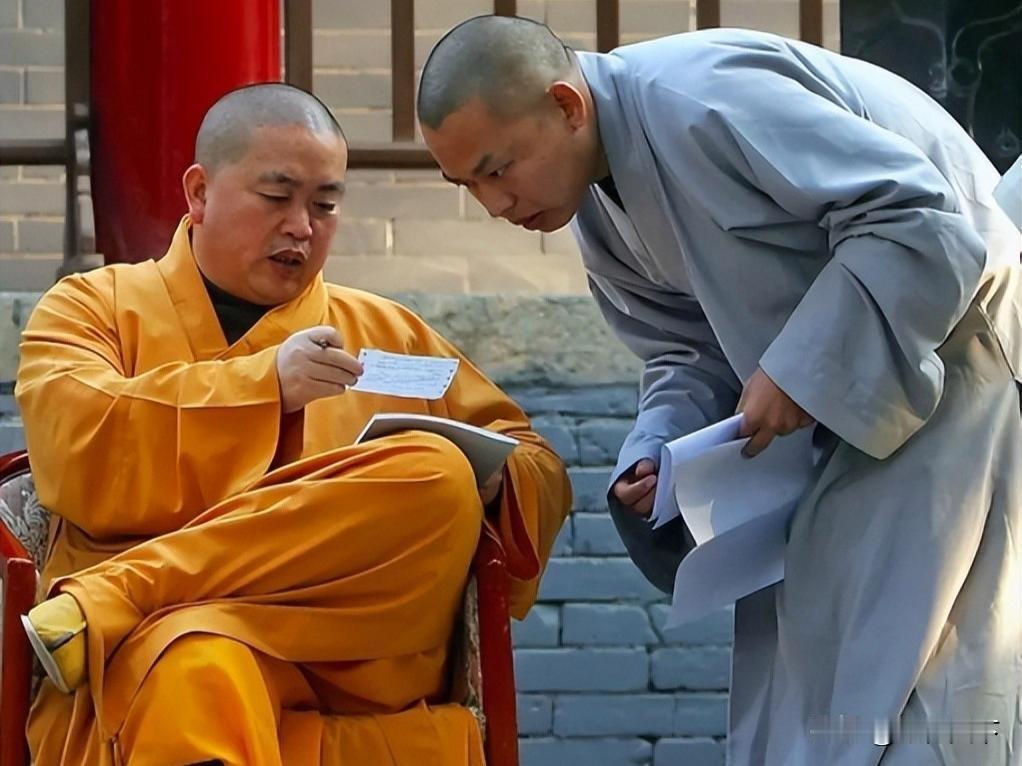

释永信被批捕,涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪,引发舆论沸腾 来源:国际大表姐 佛门净地,惊雷炸响。日前,新乡市人民检察院依法对嵩山少林寺原住持释永信批准逮捕,涉嫌罪名包括职务侵占、挪用资金及非国家工作人员受贿。这一消息瞬间引爆舆论场,将这位长期处于风口浪尖的“少林方丈”再次推上法治与道德审判的焦点。 一、从“佛门CEO”到阶下囚:商业扩张背后的法律红线 释永信执掌少林寺期间,以其现代商业化的运作模式闻名。商标注册、文化公司、全球巡演、实业投资……少林寺从其手中迅速从一个传统寺庙,扩张为一个庞大的商业与文化复合体。释永信本人也因此被外界冠以“佛门CEO”之称,毁誉参半。 然而,商业成功不能逾越法治底线。此次批捕的三项罪名,直指其作为寺院管理者的核心责任:是否利用职务之便,将寺院财产视为私产?是否将十方供养的善款挪作他用?是否在商业合作中收受不当利益?检察机关的批捕决定,意味着经过长期侦查,已掌握初步证据,表明其行为可能已涉嫌触犯刑法。这不仅是对释永信个人的审查,更是对宗教场所商业化运作边界的一次法律厘清。 二、舆论为何沸腾?信仰、利益与公众期待的复杂交织 释永信被捕消息能引发如此广泛的关注,源于其身份的特殊性和议题的复杂性。一方面,少林寺是享誉世界的禅宗祖庭、佛教圣地,方丈被批捕,强烈冲击了公众对宗教清净地的传统认知。另一方面,长期以来,社会对少林寺过度商业化的质疑声不绝于耳,此次事件被部分舆论视为“靴子落地”,是商业反噬信仰的必然结果。 舆论场的分裂也清晰可见:支持者认为这是正本清源、清除佛门蛀虫的必然之举,体现了法律面前人人平等的原则;而部分质疑者则担忧调查过程是否公正,或认为这是内部权力斗争的结果。这种沸腾的舆论,恰恰反映了在法治精神、宗教信仰、商业利益交织的复杂图景中,公众价值判断的多元与矛盾。 三、标杆意义:宗教事务管理法治化的重要一步 释永信案远超个人范畴,具有强烈的标杆意义。它清晰地传递出一个信号:宗教场所并非“法外之地”,宗教教职人员也不能享有法外特权。无论身份如何特殊,只要涉嫌违法,就必须接受法律的审视和裁决。这是依法治国的具体体现,也是规范宗教事务管理、引导宗教与社会主义社会相适应的必然要求。 此案的处理,将为中国宗教场所的财务管理、商业化活动的合规性树立一个重要的司法先例。它警示所有宗教团体:必须在法律框架内开展活动,健全内部管理制度,确保财产的来源合法、使用合规、管理透明,真正回归服务信众、净化心灵的本来宗旨。 结语:法治昭彰,净土方能回归清净 释永信案的进展,将是观察中国法治建设与宗教治理的一个窗口。法律的审判是为了维护公平正义,也是为了还佛门一片清净。无论最终判决如何,此案都已深刻警示:任何光环之下,都需对法律心存敬畏。唯有如此,信仰的净土才能不被利益侵蚀,千年古刹的钟声才能继续清澈回响。 免责声明:图文来源网络,如侵权请联系删除!