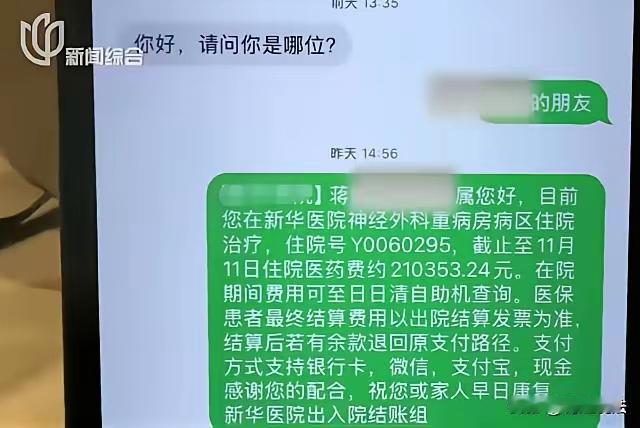

上海,46岁的蒋女士突发脑溢血,可她未婚未育,父母又已离世,无奈之下只好找她的远房亲戚吴先生签字做手术。吴先生垫付了3万元的费用,可医院又要求他继续缴纳欠下的21万余元医疗费,吴先生承担不起,想让居委会成为蒋女士的监护人,居委会也很愿意承担,于是联系蒋女士所投重疾险公司及她的工资存放银行,想先拿钱给蒋女士治病,可对方均表示,居委会没有权利。 上海,一座繁忙而充满希望的城市,最近发生了一件令人揪心又发人深省的事情。46岁的蒋女士,平日里安静坚强,却在某个平凡的日子里突发脑溢血,生命的天平瞬间倾斜。令人唏嘘的是,她未婚未育,父母早已离世,孤身一人面对突如其来的灾难,无助得像一只迷失的孤鸟。 无奈之下,蒋女士的远房亲戚吴先生挺身而出,签字同意为她做手术。吴先生垫付了3万元的治疗费,心中满是希望和责任。然而,医院却如同一只无形的巨兽,抛出21万余元的巨额医疗费账单。吴先生承担不起,他焦虑、无助,却又无可奈何。 这时,他提出让居委会成为蒋女士的监护人,希望借助社区的力量帮助她渡过难关。居委会也非常愿意承担责任,积极联系蒋女士投保的重疾险公司和她的工资存放银行,想先用这些资金救助她。然而,令人震惊的是,两个机构都明确表示:“居委会没有权利动用这些资金。” 这背后,折射出一个令人深思的社会问题:在法律与权益的夹缝中,弱势群体的救助究竟该由谁来承担?蒋女士孤身一人,面对突如其来的疾病,缺乏家人的庇护,却遇到制度的“壁垒”。她的生命与尊严,似乎被一层层繁琐的规章制度包裹,难以突破。 这件事情让我们不得不反思:在现代社会,个人的权益到底该由谁来守护?当我们习惯了制度的“冷漠”,是否也忽略了那些需要帮助的“温暖”瞬间?难道,救助只能靠“规则”来定义,而不能用“人性”来温暖?难道我们要等待法律的漏洞变成生命的绝路? 更令人心碎的是,这样的故事并非个案。每年,数以千计的“蒋女士”在孤独与无助中挣扎,他们的生命在制度的缝隙中逐渐消逝。我们需要问自己:我们是不是也在无形中,放弃了对弱者的关怀?我们是否也在用“规矩”冷漠地对待那些最需要帮助的人? 这个社会需要的,不仅是完善的法律,更是温暖的人心。我们期待,有一天,制度能成为保护弱者的盾牌,而不是阻碍救助的墙壁。我们希望,像吴先生这样的好心人,不会再因为“没有权限”而心碎;希望,社区、企业、政府都能成为那一缕温暖的阳光,照亮每一个需要帮助的生命。 在这个充满挑战的时代,愿我们都能成为那一份“温暖的力量”,让每一份善意都能转化为希望的火苗。因为,只有当每个人都愿意伸出援手,社会才能变得更加温暖、更加有力量。让我们共同期待,那一天的到来——那时,生命不再孤单,温暖永不缺席。