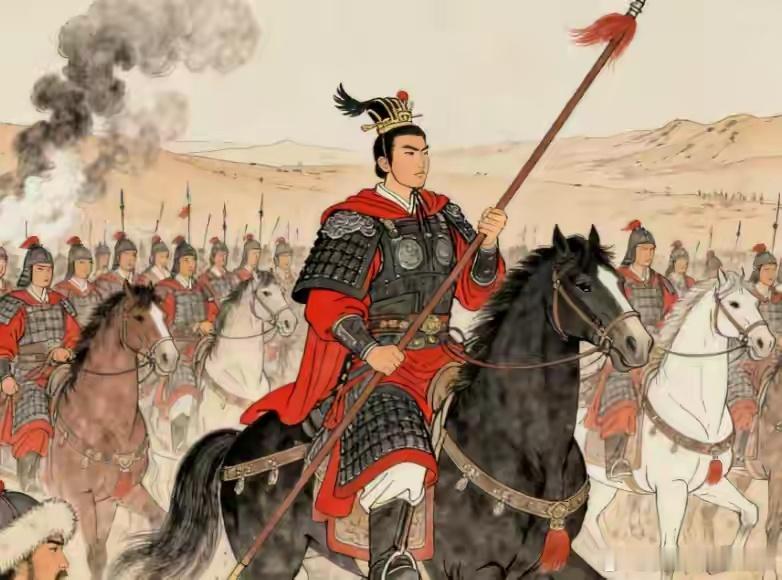

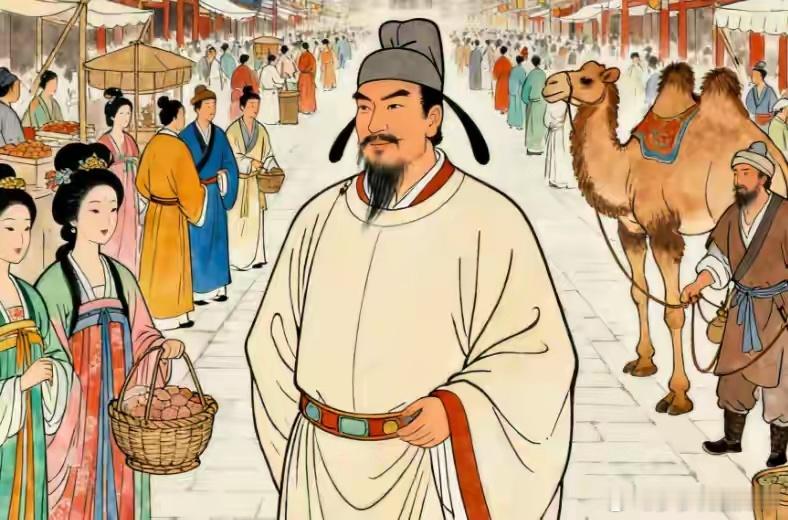

千古一帝之争:汉武帝与唐太宗的终极对决,答案藏在文明底色里在中国历史的璀璨星河中,汉武帝刘彻与唐太宗李世民无疑是两颗最耀眼的恒星。一个以铁血铸就“汉”之脊梁,让民族徽号响彻千古;一个以胸襟开创“唐”之盛世,让文明气象惊艳寰宇。两千年来,关于二人谁更配得上“千古一帝”的争论从未停歇,但若将他们置于治国、安边、拓文明的三重维度对比,胜负早已在时代选择中注定。这并非单纯的帝王比拼,而是两种治国哲学的巅峰碰撞,其分歧的根源,早在面对北方草原强敌时便已显现。汉武帝登基时,汉朝已对匈奴隐忍七十余年,和亲纳贡换不来边境安宁,年轻气盛的他选择以铁血破局。提拔卫青、霍去病两位名将,发动河南、河西、漠北三大战役,汉家铁骑踏破祁连山、封狼居胥,终以“明犯强汉者,虽远必诛”的豪言,为华夏划定生存边界。代价虽沉重——文景之治的积蓄耗尽、人口减半、社会濒临崩溃,但河西走廊纳入版图、西域通道被打开,“汉”的威名在惨烈胜利中屹立不倒。而唐太宗面临的局面更为凶险:即位之初,突厥颉利可汗的十万铁骑便兵临长安,形势危急远超渭水之盟。他未逞匹夫之勇,以金帛缓兵、争取时间,三年后便派李靖奇袭阴山,活捉颉利可汗。当群臣主张处死这位宿敌时,李世民展现出超凡格局——赦免颉利、授予官职,允许突厥部众内附并保留部落建制。这一举动让他赢得“天可汗”的称号,草原部落从敌人变为大唐边疆的守护者,唐太宗以“心服”取代“打服”,赢得了比战场胜利更珍贵的人心。对外策略的差异,源于对内治国理念的根本不同。汉武帝接手的是制度僵化、诸侯尾大不掉的王朝,他以“猛药”破局:推恩令瓦解诸侯、刺史制度强化集权、盐铁官营掌控经济命脉,更以“独尊儒术”统一思想。这种大破大立的强权模式成效显著,却也埋下隐患,晚年巫蛊之祸险些让帝国从内部崩塌。唐太宗则像一位精密的制度工程师,在前朝基础上守正创新。他沿用并优化隋朝的三省六部制,让决策、审核、执行相互制约;推广科举制,打破门阀垄断,为寒门子弟打开上升通道;更创立“纳谏”机制,将魏征的逆耳忠言当作“镜子”,以制度自我纠错能力成就贞观之治。一个以雷霆手段破旧立威,一个以共识智慧修缮加固,两条路径塑造了截然不同的帝国根基。最终,不同的治国与安边之道,孕育出两种迥异的文明气象。汉武帝派张骞凿空西域,带去丝绸、汉字、汉礼与汉家制度,以单向度的文化输出,让“汉”成为强大的文明符号向外辐射,如同灯塔照亮四方,彰显着不容置疑的文化自信。而唐太宗的长安城,却是一座包容万象的世界会客厅:突厥贵族入朝为官,波斯商贾沿街叫卖,印度高僧传授佛法,突厥骑兵战术、波斯艺术、印度天文历法在此自由交融。唐朝不排斥异质文化,反而主动吸纳融合,追求的不是让世界“大唐化”,而是让大唐拥有包容世界的胸襟,最终成就了当时最繁华的文明熔炉。那么,汉武帝与唐太宗究竟谁更伟大?其实二人本就肩负着不同的时代使命:汉武帝的伟大在于“定”——以雷霆之势为华夏定下疆域版图、确立大一统格局,是劈开群山、开辟河道的激流;唐太宗的伟大在于“合”——以海纳百川之心融合多民族文化、完善制度体系,是拓宽河道、汇聚百川的深水。他们都在各自的时代交出了满分答卷,而“千古一帝”的答案,或许就藏在你对文明的理解中:你更推崇汉武帝开疆拓土、彰显国威的“硬实力”,还是更欣赏唐太宗凝聚人心、包容万物的“软实力”?

小风

汉武帝穷兵窦武老百姓苦不堪言晚年更是平添杀戮拿什么与天可汗比!

字符 回复 12-06 10:07

两面性,如果不硬刚北方,也许今天就没汉族,甚至没华夏

安心 回复 字符 12-10 19:40

边患历朝历代都有,为啥别人没弄得民生凋敝,户口减半?

用户64xxx95

李二是千古一帝不服可以来比比,无论纵横对比,经济社会百姓,个人能力还有国力就问谁能比?

平凡

都比不过我们始皇帝!

用户10xxx96 回复 11-22 08:16

始皇帝暴虐,残忍,不服便杀,急功近利,至使秦不得人心,从统一到灭亡就没得到过人心!虽有功但也有大过。虽二世才亡,但始皇帝也为秦亡埋下伏笔!

Long

李世民打完仗之后天下太平户口翻倍。而汉武帝打了几十年后户口减半,人民苦不堪言……这一对比高下立判了!

素还真

让小编选去哪个治下生活,都会选李二