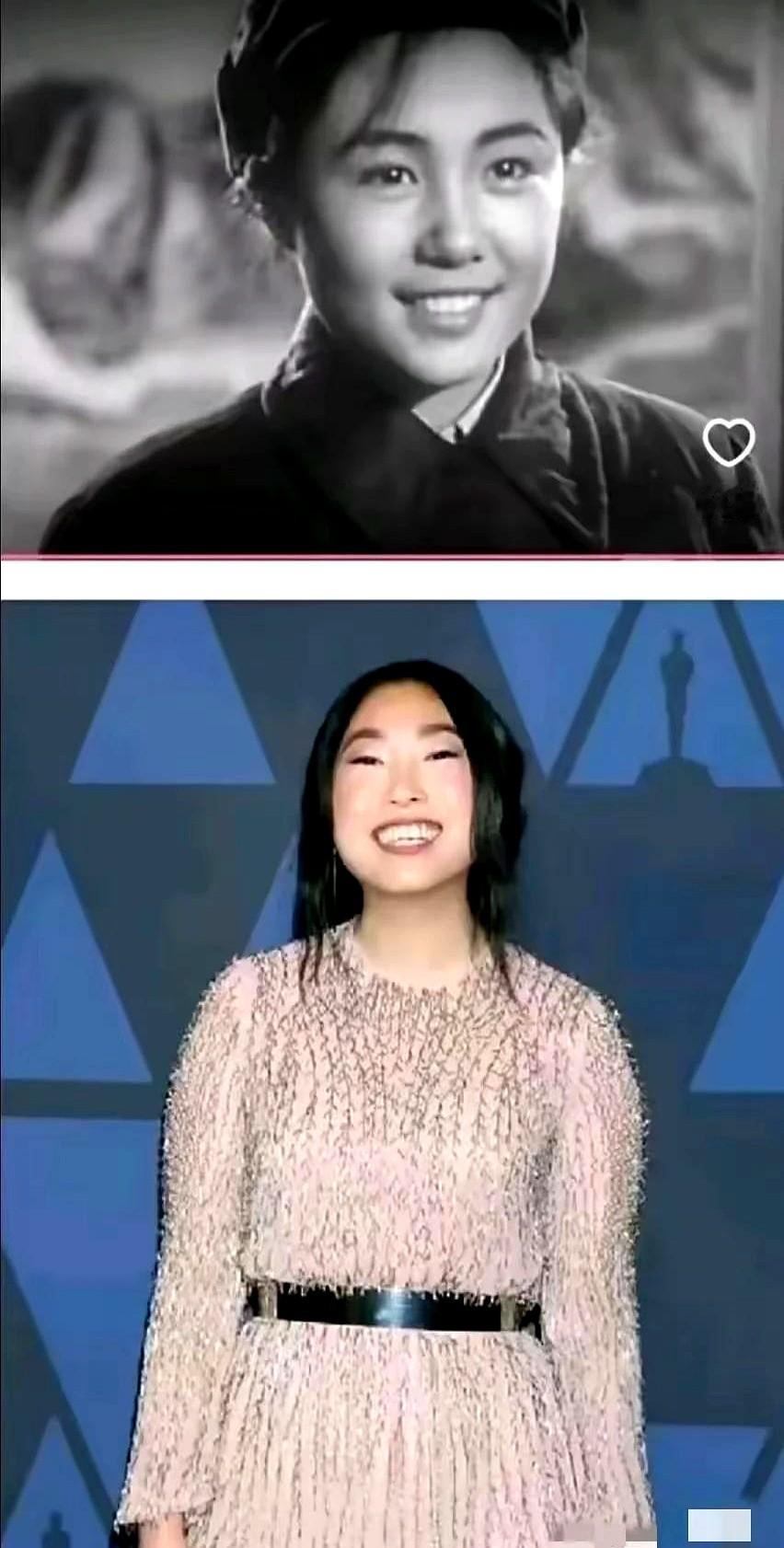

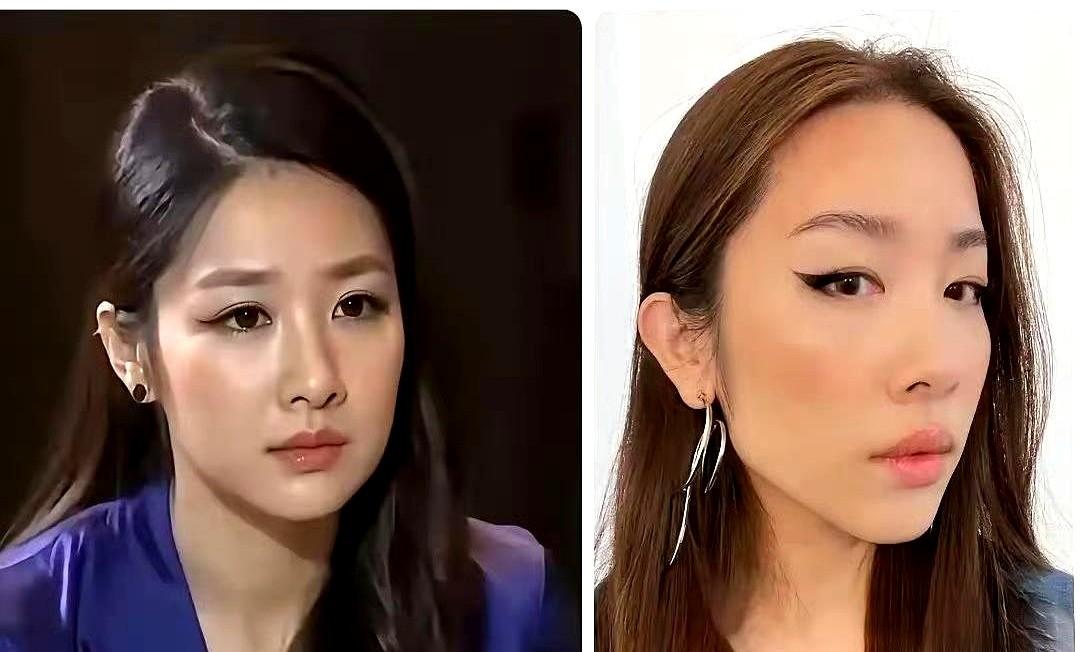

看到有博主发央视主持人李斯旋去美国面容变化,我补几张,这事挺有意思的,后面一定藏着美国的阶级性,面容变化是种族阶级性的直接反馈。 当一个人的面容发生显而易见的改变时,仅仅是岁月的痕迹吗? 这种变化背后是否隐含着更深层次的社会密码? 表面上,这不过是一种视觉上的转变,但从更大范围的文化纵深来看,它可能折射出隐藏的阶级层级、种族观念甚至是所在社会的隐形规则。 在全球化浪潮加速的今天,面容的变化或许不再仅仅是个人审美的调整,而是某种价值观迁移的象征,尤其在跨越东西方文化的过程中,个人选择的背后往往是被环境塑造的必然结果。 探讨这一话题,不能忽略阶级性的存在。 从古至今,身份地位无不影响着人的外观及其表达。 身处美国这样一个多元文化融合的社会,阶级属性常常在潜移默化中表现出来。 有人为适应某种环境而改变衣着、习惯、甚至面部表情,无形中反映出对自我定位的调整。 并非个人选择完全是自主的,而是受到周围社会环境、文化压力及大众审美标准的影响。 正如冰山下隐藏的部分最深不可测,阶级性往往以一种无声的形式侵蚀,一步一步塑造个人的外在表征。 李斯旋的面容转变恰恰提供了一个观察镜。 人们在她身上看到的不仅仅是个人形象的更迭,更是身份角色转换后的适应与妥协。 一位公众人物出现在不同文化场景中,能否迎合主流审美标准,几乎关系到他的受欢迎程度与社会认可度。 对于李斯旋而言,美国的文化环境形成了一种隐性框架,推促她选择与之契合的形象表达。 这里面既包含了对“融入”的渴望,也体现了个人身份在主流价值观下微妙的转变。 换言之,面容的变化既是对外塑造,也是对内适应的表现。 说到种族因素,它更是不能忽略的一环。 当个体置身于与原本文化截然不同的社会时,外观是否更贴合新的种族审美标准无疑成为一种默默的竞争机制。 这并不是主观通过,而是受环境驱使的潜移默化。 美国社会长期以来形成的审美偏好,趋向于各种形式的显性表征,无论是肤色上的优势还是五官的立体感,都可以清晰地在审美文化中找到影子。 居于这种社会环境之下,人们的面部表达开始选择适配的方式以期获得认可。 或者可以说,种族审美标准不仅被接受,同时也在无意识间体现出个人对种族文化的适应和取向,成为对社会等级的一种无声回应。 因此,这种转变非纯粹的个人审美选择,更是一种社会环境影响的复杂体现,于此案例中尤为直观。 对于公众人物,这一转变经历往往在社交平台被放大,让社会成员有机会反思自己身处的环境以及背后隐藏的阶级性甚至是种族审美趋势。 这一盛行于不同时代、不同国家的审美偏好,折射出的便是隐形的文化规范及潜藏的种族因素,而这也注定对文化深度探讨的必要性,提供了充实的素材。 或许有人会认为,面容变化只是个人选择与社会潮流的自然结果,无需过度解读。 但是,一旦深究其背后存在的逻辑,这样一种直接反馈的模式揭示了个体与群体之间的张力。 社会身份、跨文化环境的融合,自然带来了外在协调的必然需求。 这种需求并非出于个体本身而存在,而是来自于环境的无形塑造。 如同流水随地而行,人们的外貌表达也往往被无形的文化潮流所牵引,阶级性的细密机制随时深度参与其中。 最后需要指出,这正如在全球化进程中,一个人如何以外部形式表达内在身份以及如何通过变化适应外界强加的规则,成为一种十分复杂但值得深思的现象。 面容是最显眼的标签,却包含了关于文化、阶级、种族的深层密码。 这样的思考,试图唤起更多人对美学与社会结构的关联性探讨,引导人们去反思自己所属的文化框架到底如何影响着生活的方方面面。 大家怎么看待这个现象呢? 如果你身处完全不同的文化环境,你会选择改变吗,或者会坚持自身特点? 或许我们该问问自己改变的背后,是个人意愿,还是生活在大环境下不得不做出的选择? “无形的规训下,我们的面孔何以侍从,但身份却为何难以真正改变?”这值得我们持续探究和反思。 信源:美媒:亚裔美国人群体虚假信息之战 挑战重重-中国反邪教网