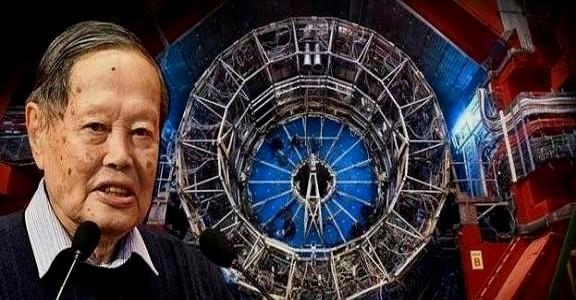

一定要建,不建中国将落后30年! ”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。 一笔巨资摆在眼前,是砸向高科技前沿,还是稳扎教育根基? 2016年秋天,这场关乎国家未来的拉锯战拉开帷幕,杨振宁直言不讳,王贻芳寸步不让。粒子碰撞的火花,会点燃中国科技的哪条路? 国家科技事业正值关键爬坡期,高能物理领域尤其需要大动作。早在2012年,中国科学院高能物理研究所就启动了大型粒子对撞机概念研究。这个项目叫环形正负电子对撞机,简称CEPC,计划建在京郊,隧道周长100公里,能量水平瞄准太电子伏特级别。这样的设备,能精确探测希格斯粒子性质,验证标准模型,填补国际空白。当时,欧洲大型强子对撞机刚发现希格斯玻色子,中国科学家们看到机会:不能总跟着别人跑,得自己领风骚。 项目团队反复论证,从地质勘探到技术路线,一步步推敲。资金估算不低,第一阶段就得几百亿,总投资可能上千亿。科研界内部也热议,有人觉得这是国家实力的象征,能拉动超导材料、真空技术等产业链。国际上,欧洲核子中心那边项目进入维护期,美国的下一代计划遥遥无期,中国正好卡位。2014年,概念报告上报,强调这不光是物理实验,还能衍生医疗成像和量子计算应用。基层实验室里,数据模拟跑了无数轮,证明设备可靠。 到2015年底,可行性研究出炉,报告直指中国有能力整合资源,建出世界一流的对撞机。全国政协会议上,这事成了提案焦点,委员们讨论如何平衡投入。媒体跟进报道,标题总带点“中国梦”的味道。整个过程,体现了集体智慧,大家知道,科技自立自强得靠实打实的积累。 可就在项目蓄势待发时,2016年9月4日,杨振宁教授的文章《中国今天不宜建造超大对撞机》在《知识分子》杂志上线了。这位诺贝尔奖得主,字字戳心。他算了笔账:建这个得花2000亿,就算搞成,中国本土科学家可能掌握不了核心,数据多半便宜了外国人。杨振宁直说,这钱不如投基础教育。农村学校缺老师、缺设备,好多孩子连基本实验都摸不着。把资金用到这儿,能让更多人上好学,将来自然涌现顶尖人才。他强调,科技进步得有根,教育就是那棵大树的主干。 文章一出,学术圈炸锅。支持杨振宁的学者不少,他们觉得中国教育底子还薄,资源分配得先顾民生。网上评论区,普通网友也掺和进来,有人说:“对啊,花大钱建机器,穷地方孩子怎么办?”杨振宁的观点接地气,抓住了老百姓的心思:钱得花在刀刃上,别好高骛远。 两天后,9月6日,王贻芳院士在《科技日报》回击,标题《中国建造大型对撞机正当其时》。作为高能物理研究所所长,他七点反驳,直奔主题。王贻芳指出,高能物理是国家战略,高手如云的国际竞争,中国不建就落后30年。欧洲项目老化,美国计划拖沓,现在是窗口期,中国有工业基础,能一步到位。他算得更细:项目分步走,先建正负电子段,成本可控,还能训练本土队伍。建成后,不止物理突破,还带出一堆高科技产业。 王贻芳的回应有数据有逻辑,他说杨振宁的担心有道理,但时代变了,中国科研实力今非昔比。争论升级,丘成桐等学者加入,杨振宁那边也有人帮腔。媒体争相报道,新浪、观察者网都跟进,标题党满天飞。全国高校物理系组织讨论,学生们辩得面红耳赤。整个9月,学术论坛上,这事成了主菜,大家从资源分配聊到长远规划。 这场论战,其实是老问题新形式:有限资金,怎么分给教育和科研?杨振宁抓住了教育痛点,中国义务教育覆盖率高了,但质量参差不齐。乡村孩子实验课少,师资流失严重。投钱这儿,能直接惠民,培养出一代代创新骨干。王贻芳则盯住科技前沿,高能物理像发动机,推动基础研究。落后一步,追赶就多费力。两边都为国家着想,没谁对谁错,就看怎么平衡。 当我们纠结于科技与教育的投资比例时,也是在面对一个关于国家未来走向的重要抉择。教育是人才成长的沃土,而科技则是展现国家实力的窗口。如果不重视教育,未来的科学家从何而来?但科技落后,又如何在国际竞争中站稳脚跟?此次对撞机辩论见证了一个国家在发展与平衡中挣扎的瞬间。这场拉锯战没有简单答案,却迫使我们思考,怎样才是真正的前行之路?你的观点又是什么呢?在这场讨论中,你会怎么选择?正如文章所说,科技与教育都是国家大树的不同枝干,不可偏废。 信源:世纪争议!杨振宁反对2000亿对撞机,王贻芳力挺:落后30年!-度小视