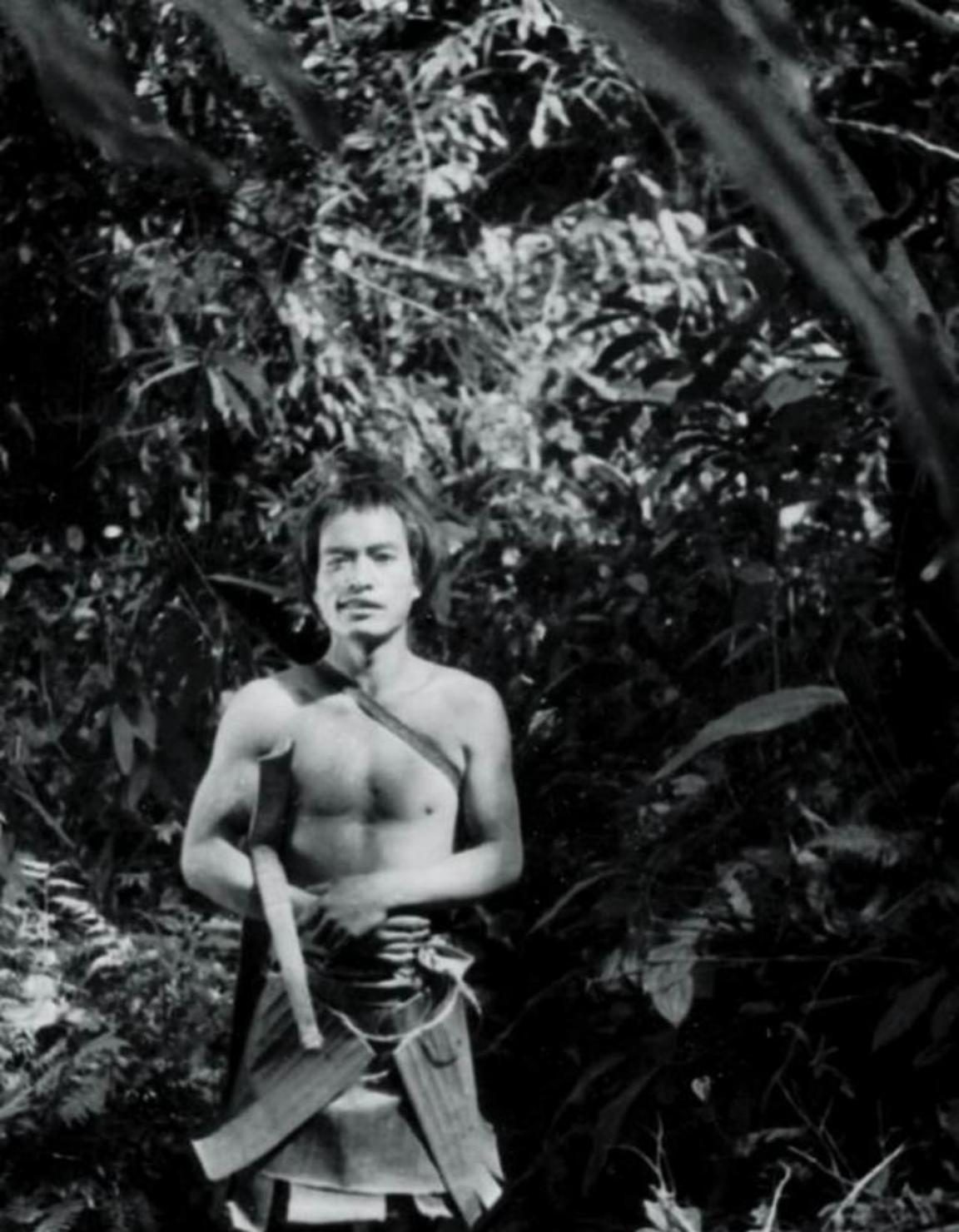

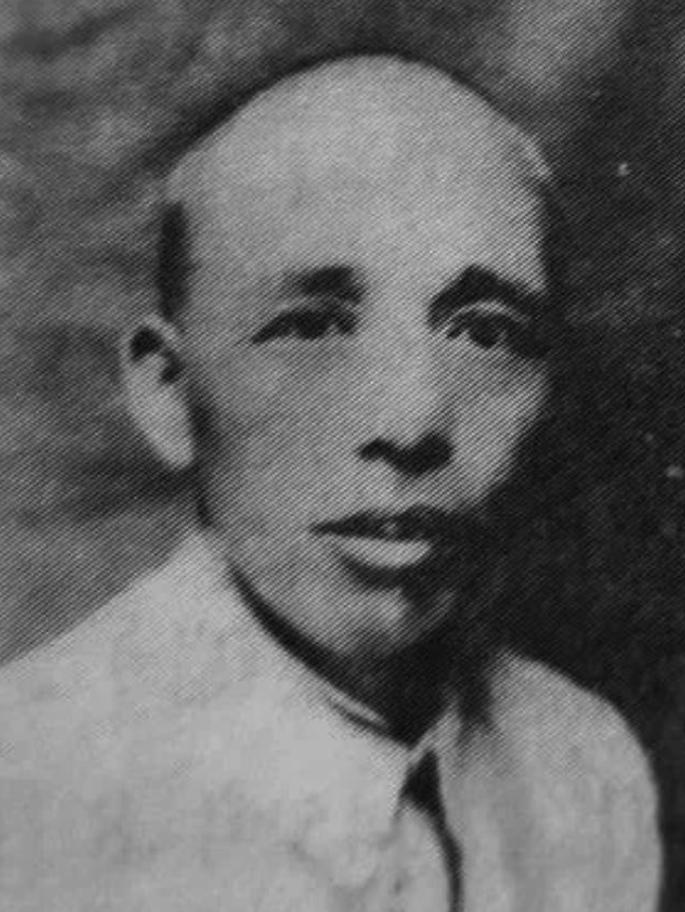

1956年,部队在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体、蓬头垢面的男男女女。经过调查发现他们人数众多,而且生活的环境十分落后,常年生活在幽暗的森林中,身上的衣服都快要衣不蔽体,日常大多依靠野果打猎生活,犹如一群原始人在森林中生活。 云南哀牢山,层层雾障遮蔽天光,一队解放军战士拨开藤蔓,脚步渐缓。空气中忽现异样脚印,石锤残留泥痕,指向林中幽暗。转角处,几十双眼睛从树影中盯视,他们裹树皮兽革,蓬乱发丝下是戒备神色。这群隐世之人,怎会藏身原始森林?他们的故事,藏着多少乱世辛酸与新生曙光? 云南的哀牢山,那地方山高林密,雾气常年不散,溪水在峡谷里弯弯绕绕。拉祜族是这儿的老住户,早年靠坡地种点玉米薯类过日子。清末民初,战火烧得天翻地覆,外来势力盘剥得狠,土地越来越少用。不少人扛着家当,钻进山里最深的林子避难。苦聪人就是拉祜族的一支系,大概四万人散在哀牢山脉各处。 他们祖上为躲乱世,一代代往里迁,迁到外人根本进不去的绝壁下面。山里交通闭塞,没路没桥,雨季泥石流一冲,什么痕迹都埋了。这样的环境,养成了他们对林子的依赖,也断了和外界的联系。到上世纪五十年代,党的土地改革已经在云南大地上铺开,少数民族地区开始纳入国家规划。工作队带着测绘工具,挨村挨寨走,但哀牢山腹地还像个没开封的宝盒,等着人去碰。 一九五六年夏天,解放军一个工作队进山勘察地形。队员们背着干粮和布匹,趟过齐腰的溪水,踩着厚厚的腐叶往前赶。走了三天,路径越来越窄,藤蔓缠得像网。第四天早上,一名战士在草丛边捡到块石锤,锤面坑坑洼洼,柄上缠着枯藤。旁边散落几片芭蕉叶,地上有串串脚印,直指坡上密林。大家一看,这不是猎户的家伙事儿,得顺着找找。小组收起石锤,轻手轻脚往上走,坡陡树密,阳光只能从缝隙里漏点下来。 走了个把小时,到了片小洼地,树冠盖得严实。那里挤着三十来号人,男女老少裹着树皮条或兽革碎片,勉强挡挡身子,皮肤黑里带泥,长发纠成一团。棚子是用竹枝和芭蕉叶搭的,顶上漏风漏雨,地上湿漉漉的。见到外人,他们抓起木棍和石块,护在妇孺前面,眼睛眯成一条缝。战士们停下脚步,从包里拿出饼干和盐巴,搁在地上退后几步。那些人犹豫了会儿,一名妇人上前用棍子拨弄饼干,掰小块给孩子吃。空气里只有鸟叫和溪声,双方就这样僵着。 接下来的几天,工作队反复来回,每次带点粮食布匹,坐在洼地边上不急不躁。战士们用树枝在地上画田地和房子的样子,手势比划种庄稼的模样。起初,苦聪人躲在棚后偷看,一两个孩子壮胆靠近,摸摸布料,尝尝盐的味道。暴雨一过,他们递出把野果当回礼。慢慢地,防备松了,工作队才打听到,这群人叫苦聪,意思是“躲避的”,祖上因战乱和穷苦,几代人钻进山林。 人数不少,四万人分成好几处据点。日常吃喝全靠林子,男人设陷阱抓野猪兔子,女人爬树摘浆果薯根。饿肚子是家常便饭,一块松鼠肉能顶全家一天。工具就石斧藤网,火靠木棍摩擦。棚子搭得快,但风雨一来就塌。语言是自家山歌调儿,讲祖先迁徙的苦,外面世界对他们来说,像个遥远的传说。 这个发现上报后,党组织动作快,马上派专职工作队进山。头一件事是送急需的米面衣服,分发时一家家挨着来,布匹量身剪裁。接着教种水稻玉米,示范怎么翻土插秧,怎么避开坡地滑坡。原来的草棚换成土坯房,墙上抹泥,顶盖茅草,能挡山风。 起初,有些人舍不得林子自由,扛篓回去打猎,但大多数留下来,学着用铁锄开地。村里建起学堂,孩子盘腿坐着认字算数,大人田边看热闹,试着撒种子覆土。帮扶一步步推,产量上去了,村寨间开始换粮食。苦聪人渐渐尝到定居的甜头,不再天天提心吊胆挨饿。党的民族政策就是这样,实打实帮人过上好日子,让山里人看到希望。 苦聪人的变化,离不开像白书林这样的带头人。他一九五二年出生在山里,一九五六年四岁那年,就见着工作队的身影。那时候他还光脚捡果子,长大后当上村干部。一九六八年,他领着族人第一次搬家,选水源好的坡地落脚。 之后三次迁徙,每次都挑地势平坦、水近的地方。途中搭临时营,生火煮粥分着吃。直至二零零九年,他们安在老林脚下,村子叫安福,图个稳当幸福。现在白书林七十多岁了,孙子白龙发学会种茶叶橡胶,手艺棒,村里人夸他能干。他的故事,就是苦聪人一步步走出来的路,从林中讨生活,到田园安康。 如今,安福村水泥路通到家家门口,水井电灯样样齐。砖瓦房里灯火亮堂,孩子背书包上学,学汉语和农技。庄稼从粮食换成茶叶橡胶,能卖钱,收入稳了,日子红火。苦聪人融进拉祜族大家庭,传统用芭蕉叶包吃的习惯还留着,当文化记号。党的帮扶像春风,吹醒了山林,苦聪人从原始状态跨到现代,奔小康的劲头足。云南边疆就这样,一村一寨变样,民族团结一家亲。