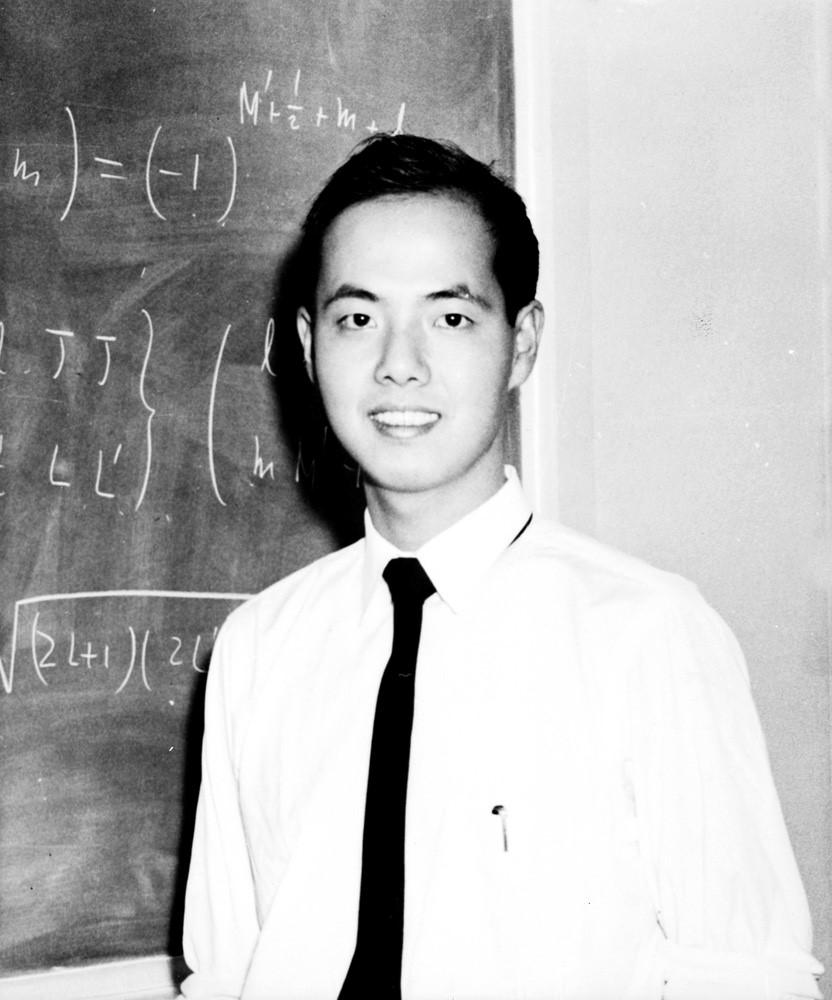

1946 年的那堂研究讨论课结束后,李政道心里久久不能平静。费米在批评他时语气并不激烈,却像在提醒他,今后的科研道路将不会允许任何依赖与侥幸。那天他离开办公室时,一句话始终在耳边回响:“你要自己算。” 费米原本正与他讨论粒子物理的课题,突然停下了手里的工作,突兀地问出一句:“太阳中心的温度是多少?”这个问题与他们的研究没有关联,让气氛一下子变得紧绷。 李政道很快说出了自己记得的数字,他在文献里见过大约一千万度这个数据,本以为这样回答已经足够。可费米接连提出第二个、第三个问题——数据来源是什么?是否亲自推导过?随着追问不断深入,李政道发现自己没有任何可以继续解释的理由。 费米随即指出,他之所以要突然发问,就是想看看学生面对陌生领域时是否具备判断能力。没有亲自验证就直接接受结论,在科研上会造成严重后果。 批评之后,费米马上让他停下原本的研究,两人开始着手处理那个突如其来的问题。他们决定用最直接的方式进行验证,费米提出要制作一把大号计算尺。工序繁琐,从刻度到结构都得亲自处理。 制作完成后,两人利用这件工具一步步推算太阳内部的压力、密度和相关参数,最终得出的结果与文献记录差不多。 这次验证过程没有带来任何新的发现,却让李政道明白了严谨的真正含义。数字并不重要,关键是要能依靠自己的判断得出可信答案。 自那以后,他在科研上更加谨慎,每次看到理论或数据,都尽量自己推导一遍。他在实验和理论研究中开始展现更强的独立性,思路也更开阔。许多后来成为突破性的想法,都是在质疑前人成果的过程中萌生的。 时间来到十多年后,他与杨振宁合作提出宇称不守恒理论。这个理论完全摆脱旧框架,与普遍假设相悖,当时在国际学界引起强烈震动。能提出这样大胆的观点,与他当年被费米批评的那次经历紧密相关。因为那之后,他对任何“理所当然”的知识都保持警惕,并坚持先分析、再判断。 李政道从少年时期起就展现出敏锐的理解能力。抗战时期,他辗转多地求学,靠自学掌握大量物理知识。他到美国深造后,被费米选为研究生,正是看中他勤奋扎实、善于思考。 费米本人在科研中讲究简明直接,凡事都要有确切依据。他对学生严格要求,既鼓励探索,又不允许把引用文献当成最后答案。 这段短短几分钟的发问,对李政道产生了深远影响。他在后来的教学与交流中,多次讲述这件事,希望年轻人不要养成依赖权威的习惯。他认为,科学前进所需要的不是记忆,而是判断力与实践能力。 所以,1946 年课堂上的那句“你要自己算”是一位科学大师把科研精神递到下一代手中。从那一刻起,李政道逐步走向了属于自己的科学道路,也让后来改变世界的理论,有了最初的起点。