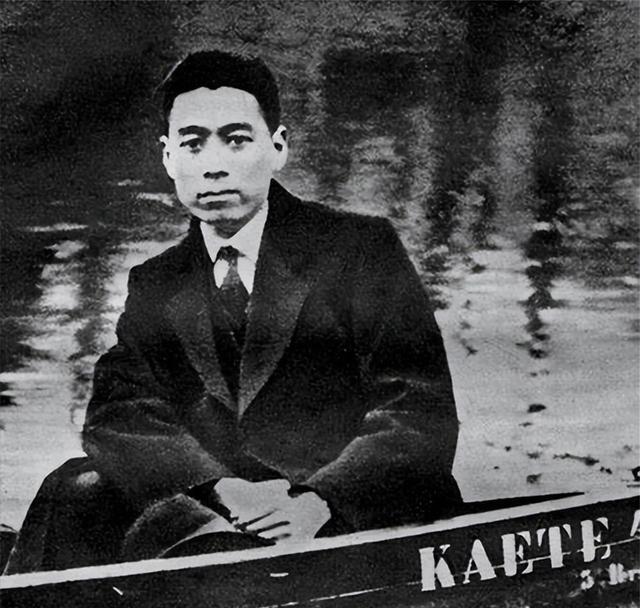

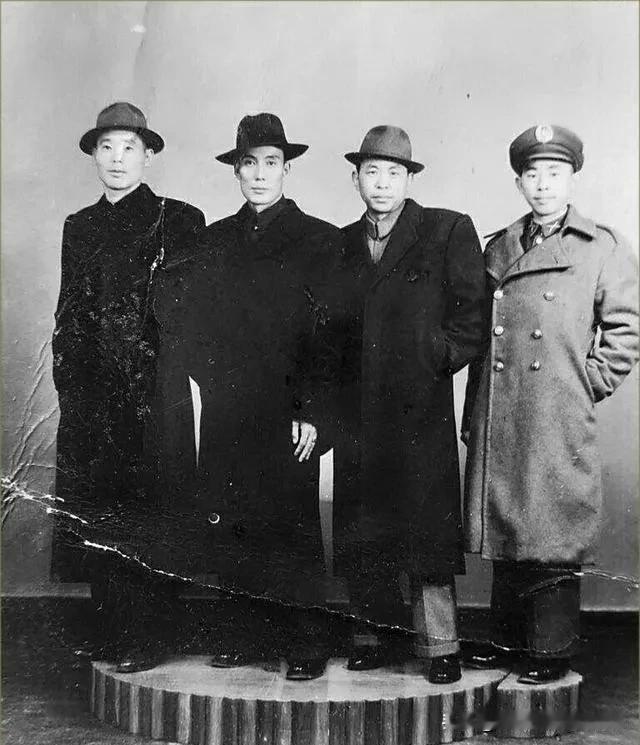

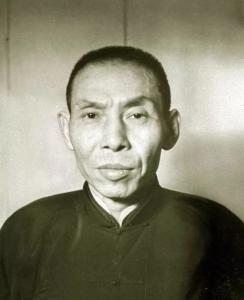

1992年,84岁大特务毛森,在病重之际抓住儿子的手说:“我有一个憋了四十多年的愿望,想回家乡看一眼!” 1992年初,毛森的身体状况恶化,心肺问题反复发作。他在美国医院接受治疗,儿子毛建光全程陪护。一次病情加重时,他向儿子表达了长久压抑的回乡愿望。 毛森的家乡在浙江江山贺村镇,1908年他就出生在那里的一间土坯房里。家里靠种几亩薄田过活,母亲擅长做江山米糕,每逢过节,灶台边总会飘出甜香。他早年读过两年私塾,16岁因父亲病逝辍学,跟着同乡去上海当学徒,20岁那年被国民党特务组织招募,这一走,就彻底断了和家乡的日常联系。 1949年大陆解放前夕,毛森时任国民党浙江省保安司令部少将副司令,主导过多次对进步人士的镇压,手上沾着血债。他知道自己无法留在大陆,便带着妻子和年幼的毛建光,从舟山群岛乘船逃到台湾。 原以为到了台湾能保住地位,没成想1956年卷入“匪谍案”,被蒋经国以“通共嫌疑”革去职务。虽然后来查无实据,但他在台湾的仕途已彻底终结,1960年只能带着家人移居美国洛杉矶,此后三十多年,再没踏回过亚洲土地。 这些年,毛森很少在儿子面前提家乡,可卧室衣柜的最底层,始终压着一张泛黄的黑白照片——那是他20岁离家时,和父母在老房子门口拍的。 照片里的土坯房有个小院子,门口立着棵两人合抱的老樟树,母亲手里还拿着一块刚蒸好的米糕。病重卧床时,他让毛建光把照片找出来,枯瘦的手指反复摩挲着照片边缘,嘴里喃喃念叨:“你奶奶做的米糕,要蒸足一个时辰,甜得能粘住牙齿……” 毛建光看着父亲的样子,心里又酸又涩。他知道父亲早有回乡的念头,前几年同乡会组织老人回大陆探亲,父亲总躲在房间里听他们讲家乡的变化,却从不敢主动报名。如今父亲病危,这个愿望终于说出口,毛建光决定试着帮他实现。 他托美国华人同乡会的朋友打听,辗转联系上江山贺村镇的一个远房侄子。侄子在电话里说,老房子早在1970年代村里修路时就拆了,那块地现在盖了村委会;门口的老樟树还在,只是树干空了一半,村里的老人还常去树下乘凉。毛建光把这些话转述给毛森,老人的眼睛突然亮了,挣扎着要坐起来: “树在就好……树在就好……”可紧接着又问,“村里的人……还记恨我吗?” 侄子没正面回答,只说年轻人大多不知道他的过去,老一辈的人也很少提起。毛森听完,沉默了很久,枯槁的脸上滑下两行眼泪——他知道,侄子是在安慰他,那些被他伤害过的家庭,怎么可能轻易忘记。 毛建光想带着父亲回大陆,可咨询律师后发现根本行不通。当时两岸尚未直航,更重要的是,毛森作为历史上有明确案底的特务,大陆方面并未开放此类人员入境。 他只能把这些困难告诉父亲,毛森听完,只是把照片贴在胸口,闭上眼睛,过了好一会儿才轻声说:“回不去……就算了,能听听消息,也够了。” 从那以后,毛森不再提回乡的事,只是把照片攥得更紧。有时护士来换药,他会把照片藏在枕头下,生怕被人拿走。临终前三天,他已经说不出完整的话,却还指着胸口的方向,毛建光知道,他是在惦记那张照片,惦记家乡的老樟树。1992年9月,毛森在洛杉矶去世,手里还紧紧攥着那张泛黄的照片。 毛森的愿望,是无数游子“叶落归根”的本能体现,可这份本能,却被他自己当年的选择蒙上了沉重的阴影。 他是远离故土的老人,也是手上沾血的特务;他想念家乡的米糕和老樟树,却忘了那些被他迫害的人,再也回不到自己的家。历史从不会因为晚年的悔意,就淡化曾经的罪责;家乡的土地也不会因为一份迟来的思念,就抹去过往的伤痛。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

彭学慧forward

落叶归根是中国人的传统,不分好人坏人

東来

16岁,父亲病逝!20岁离家与父母在老房合影?鬼啊!

用户10xxx71

名字让人想到毛骨森森