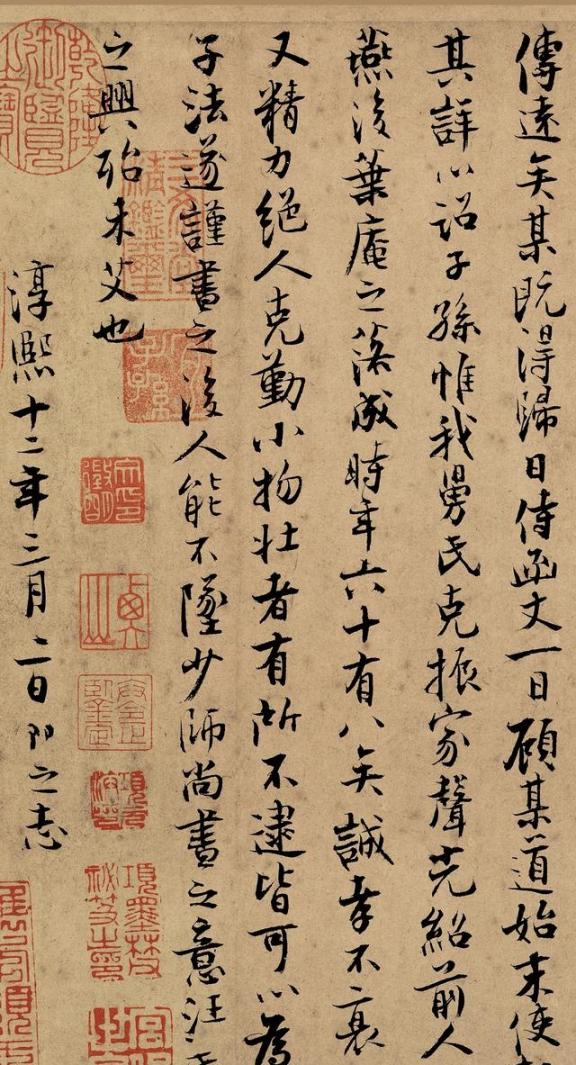

宋代有一首千古奇诗,男人要顺着读,女人要倒着读,一诗两意,读过之人无不称绝! 中华文化源远流长,古诗词就是我们民族的宝贝。宋代文学特别发达,那时候词曲诗篇层出不穷,士大夫们闲来无事,就爱琢磨些花样活儿。回文诗就是其中一种,得让字句倒过来还能成诗,平仄对仗一丝不苟。这玩意儿起于汉唐,宋人玩得更溜,常用来抒发家国情怀或个人离愁。北宋到南宋,社会动荡,很多人出门做官经商,家里人守着空房,思念成了家常便饭。李禺这人,史书上没多大篇幅,只知道他是宋朝中叶的江南士子,家境一般,早年读过书,没考上大官,就在地方教书或游走四方。他的诗集早散了,只剩这首《两相思》流传下来,成了回文诗里的扛把子。 说起这首诗的来头,得从宋代文风说起。那年头,文人聚会,爱比试诗才,回文体是热门项目。谁写得好,就能博得满堂彩。李禺的《两相思》,据说就是在一次这样的场合脱颖而出。诗一出,友人传抄,很快就传开。清代编诗集时,还特意收录,称赞它双意合一,情真意切。为什么这么火?因为它接地气,直戳人心窝子。宋人生活里,夫妻分离是常态,丈夫在外闯荡,妻子在家操持,这诗就把那份酸楚道尽了。读它,不光是欣赏技巧,更是品味古人那份对家庭的执着,对生活的韧劲。 现在我们来细品这首诗。全文八句,顺读是丈夫的视角:枯眼望遥山隔水,往来曾见几心知。壶空怕酌一杯酒,笔下难成和韵诗。途路阻人离别久,讯音无雁寄回迟。孤灯夜守长寥寂,夫忆妻兮父忆儿。丈夫在外,望着远山隔着水,盼着能遇见熟人聊聊心事。可来来往往的路人中,真正懂他的没几个。酒壶空了,他也不想添酒喝,怕喝着喝着更添愁。提笔想写首诗和韵,可心乱如麻,下不了手。路途遥远,分离太久,雁飞来也没带回音讯。夜里守着孤灯,空荡荡的,丈夫想妻子,父亲想儿子。这份思念,朴实无华,却让人读着心酸。 倒过来看,诗意全变:儿忆父兮妻忆夫,寂寥长守夜灯孤。迟回寄雁无音讯,久别离人阻路途。诗韵和成难下笔,酒杯一酌怕空壶。知心几见曾来往,水隔山遥望眼枯。妻子在家,儿子想父亲,妻子想丈夫。夜灯下守着空屋,寂寞得慌。雁儿飞来飞去,没带回丈夫的信。分离这么久,肯定是路途挡着了。诗韵对好了,可笔就是落不下去。酒杯斟上,也不舍得喝一口,怕空了壶更添空落。熟人来往也没几个能说知心话,隔水遥山望去,眼睛都望干了。这倒读的味道,转为女人的守望,同样是那份相思,却多了一层坚韧。 你瞧,这诗妙就妙在顺读倒读都通顺,平仄押韵没毛病。丈夫的阻隔山河和妻子的雁无音讯,互为呼应,却各自成章。单独拿出来,顺读是典型的思妻诗,倒读是闺怨代表。合起来,又是夫妻一体的深情。宋代文人爱这种双关手法,不光炫技,还能让读者换位思考。读着读着,你不由得代入自家事儿,想想那些年父母的盼儿归来,或是自己对家人的牵挂。这就是古诗的魅力,跨越时空,直击人心。 李禺这首诗流传千年,靠的就是这份真挚。宋以后,明清文人还拿它当范文,教后辈练笔。现代人重拾古诗词,也常提它,说是中华文化的精髓。我们国家这些年大力推优秀传统文化,从小学生课本到高考作文,古诗词都占大头。像《两相思》这样的,能让孩子早早感受到家国情怀,培养对美好生活的向往。教育改革里,诗词教学越来越多,不是死记硬背,而是要体会情感,激发文化自信。这诗正好合适,简单易懂,却有深度。 而这诗还反映了宋代社会风貌。那时候,科举竞争激烈,很多人一辈子奔波在外,家庭分离是普遍现象。诗里没大道理,就写小日子里的愁苦,可正因如此,才亲切。丈夫的酒壶空了,妻子的灯影孤单,这些细节接地气,让人觉得古人离我们不远。回文体在宋代流行,也跟印刷术发展有关,书坊多,诗集易传。南宋绍兴年间,这诗就进了地方选本,士林传颂。清乾隆时,编入回文诗集,成了经典范例。 从文化传承看,这首诗提醒我们,优秀传统文化是我们的根。学校里教它,家庭里诵它,能让年轻人明白,家和万事兴,国强民富才是根本。像李禺这样的小诗人,没大名气,可他的作品照亮了多少人心。我们普通人,也该多读多写,传承这份文脉。 因此,这首《两相思》不光是技巧活儿,更是情感桥梁。它让男人懂女人心,女人知男人苦,读罢人人点头。中华诗词博大,正是因为有这些奇葩之作,才经得起时间淘洗。