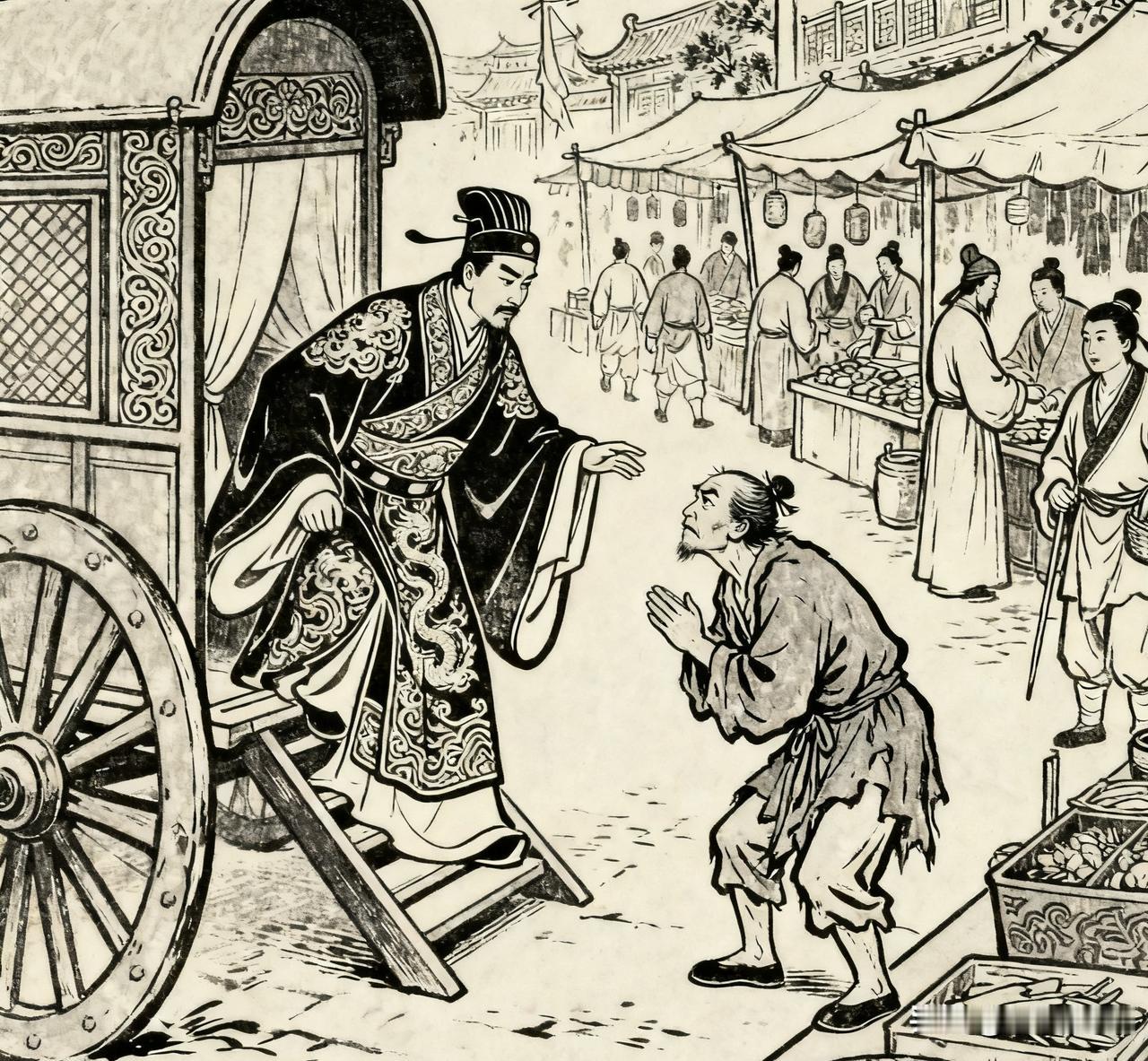

北宋奇案:一个小女子用柴刀砍杀丈夫,却引起了王安石和司马光之间轰轰烈烈的斗争。 熙宁元年,山东登州,一个闷热的夏夜。 十七岁的阿云蜷缩在草席上,眼泪已经流干。就在刚才,她见到了那个被家族强行许配给他的男人——韦阿大。他不仅年纪比她大许多,相貌更是粗陋不堪。想到余生要与这样的人同床共枕,阿云感到一阵绝望。 更让她心寒的是,母亲刚刚去世,尸骨未寒,守丧期还未满,狠心的叔父为了几亩聘礼,就急不可耐地把她“卖”了出去。这门“违律为婚”的亲事,像一道枷锁,牢牢套在了她的脖子上。 夜色渐深,一个疯狂的念头在阿云脑中滋生、膨胀:如果他不在了,是不是就解脱了? 她摸起家里那把砍柴的短刀,蹑手蹑脚地走向韦阿大临时栖身的田舍。黑暗中,她朝着床上那个模糊的身影,胡乱地砍了下去!韦阿大惨叫一声,惊醒反抗——混乱中,阿云只砍断了他的一根手指,便惊慌失措地逃入了夜幕。 天网恢恢,疏而不漏。几天后,官府的人找上了门。面对衙役凌厉的审问,这个没见过什么世面的乡下姑娘心理防线瞬间崩溃,还没等用刑,就一五一十地全部招供了。 案子看起来再简单不过:女子谋杀亲夫(未遂),人赃并获,本人供认不讳。 按照《宋刑统》,这是十恶不赦的“恶逆”之罪,死刑几乎毫无悬念。 然而,命运的齿轮,就在此刻开始转动。 案子报到了登州知州许遵那里。这位许大人,是个细心且精通律法的人。他仔细查阅卷宗后,发现了两个关键点: 第一,阿云在母丧期间被逼成婚,这本身就不合法,属于“违律为婚”,因此她和韦阿大的婚姻关系是无效的!既然不是夫妻,那“谋杀亲夫”这个最重的罪名,就不能成立。 第二,阿云是在官府“按问”(审讯盘查)时,尚未用刑就主动交代的,这应该算作“自首”! 根据律法,“自首”可以减罪二等。于是,许遵大笔一挥,援引当时皇帝宋神宗一条关于“谋杀已伤,按问欲举,自首,从谋杀减二等论”的诏令,判定阿云不死,流放即可。 消息一出,舆论哗然。 案子到了中央最高司法机构——大理寺和审刑院。那里坐着一群恪守传统礼法的老臣。他们一看许遵的判决,勃然大怒: “荒谬!婚约既定,便是夫妻。妻子杀夫,此乃伦常尽丧、颠倒人伦的恶逆大罪!岂能因区区‘自首’而宽宥?必须判死刑!” 他们的理由也很充分:《宋刑统》白纸黑字写着,对他人人身造成损伤的,不在自首免罪的范围之内。祖宗成法,岂容轻易变更? 许遵不服,据理力争,甚至因为坚持己见而被御史弹劾。但他毫不退缩,直接把官司打到了年轻的皇帝宋神宗面前。 此时,朝堂之上,一股新的力量正在涌动。年轻的皇帝宋神宗,胸怀大志,一心想要富国强兵,改变国家积贫积弱的现状。他身边,一位目光坚定的臣子——王安石,正在向他描绘一幅变法图强的宏伟蓝图。 阿云案,就像一颗投入平静湖面的石子,瞬间激起了千层浪。 王安石和他的“新党”们,敏锐地抓住了这个案例。他们支持许遵,主张“敕”(皇帝的新诏令)的效力应高于“律”(祖宗传下的旧法)。他们要通过这个案子,树立皇帝至高无上的权威,为新法的推行扫清障碍。在王安石看来,阿云不仅是個受害者,更是一个可以借此推动司法改革、打击守旧派的绝佳工具。 而另一边,以司马光为首的“旧党”,则感到了深深的危机。他们坚决支持大理寺的判决。在司马光看来,“妇杀夫”是动摇国本的重罪,如果连这种罪行都能宽恕,那君君臣臣、父父子子的纲常伦理将荡然无存,社会秩序会彻底崩溃。他们捍卫的,不仅是律法条文,更是整个传统帝国的统治根基。 宋神宗的态度,成了关键。这位锐意进取的年轻皇帝,内心是倾向于王安石的意见的。他渴望乾纲独断,用皇帝的“敕令”来推行自己的意志,打破旧有官僚体系的束缚。于是,他下诏支持了许遵的判决,肯定了“自首减等”的适用,阿云免于一死。 然而,旧党的势力盘根错节,斗争远未结束。在接下来的十几年里,随着宋神宗变法的起起落落,以及新旧两党势力的此消彼长,阿云案的判决结果,竟然像乒乓球一样,被反复改判了好几次。 最终,随着宋神宗全力支持王安石变法,新党占据上风,阿云的命运也得以最终确定:她没有被杀,后来甚至遇上了国家大赦,恢复了自由身,得以嫁人生子,过上了平凡的生活。 而“阿云案”本身,早已超越了一个普通刑事案件的范畴。它成为北宋中期那场轰轰烈烈的“律敕之争”的标志性事件,也是王安石变法与司马光守旧派之间激烈斗争的预演和缩影。 一个小女子的绝望反抗,无意间叩开了历史的大门,其引发的政治海啸,席卷了整个帝国庙堂,其回响,穿越千年,至今仍让我们深思:法律与人情、皇权与祖制、改革与守旧,这些永恒的命题,在特定的历史时刻,竟能如此戏剧性地交织在一个弱女子的命运之上。北宋奇案 北宋历史故事