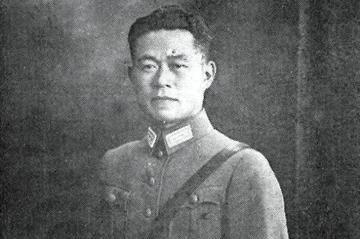

[微风]1932年,徐向前骑马路过死人堆时,发现其中一具尸体是自己手下的一名连长,并且还身体还有轻微的颤动,这让他赶忙下马检查情况。殊不知他的这一举动拯救了新中国的一名上将。 1932年的大别山地区,秦基伟在战斗中右臂严重受伤,不仅伤口被炸烂,还发起了高烧,很快就昏迷了过去,当时的担架队见他伤势太重,以为他已经没救了,就把他放在了路边的尸堆里。 幸运的是,徐向前在巡视战场时发现了他,这位指挥官意外注意到秦基伟的睫毛有轻微颤动,立刻下马检查,发现他还有微弱的脉搏。 徐向前马上脱下自己的大衣裹住秦基伟,想将他驮到战地医院,可身边有人劝他,重伤员不易携带建议放弃,但徐向前坚持要救,说秦基伟是“能打仗的好苗子”。 从鬼门关被救回来后,秦基伟开始拼命求生,当时部队在川北,医疗条件极差,缺医少药,来不及救治的他伤口很快就溃烂了,甚至能看到骨头。 为了处理伤口,他曾跪在小溪边,用牙齿咬开缠在手臂上的绷带,自己动手清洗伤口,在那样的环境下,强烈的求生欲支撑着他,身体成了他坚持下去的唯一依靠。 这种在困境中充分利用身边资源的能力,后来成了秦基伟打仗的一大特点,1937年冬,在河西走廊的临泽城,秦基伟带领着一群非战斗人员,要对抗上万名马家军骑兵。 敌我力量悬殊,他就想办法把整座城变成防御阵地,充分利用城里的各种物资作战,当时,女工们烧开滚烫的水,等敌人靠近时就往下泼。 铁匠们把沉重的铁砧搬到城墙上,敌人攀爬时就往下砸;门板也被改造成专门推倒敌人云梯的工具“排叉”。 到了弹药耗尽的时候,女兵们甚至把缝衣服用的顶针套在手上,作为近战的武器,这种做法不只是简单地利用现有物资,更是把民用物品进行战术改造,形成了一套系统的防御办法。 十五年后,也就是1952年的上甘岭战役中,秦基伟的这种作战思维发挥到了极致,美军在战役中投入了大量炮火,每天都有巨量炮弹倾泻在阵地上,把山头都削低了两米。 面对如此猛烈的攻击,秦基伟果断下令,让部队转入坑道,开展坑道战,在坑道里,物资极度匮乏,他又一次带领战士们想办法利用身边一切可用的东西。 战士们吃饭用的搪瓷碗,装满碎石后就成了近战用的武器;缴获的卡宾枪,除了射击还能当撬棍,用来在岩石上开辟新的射击孔。 在一次突围时,他甚至让战士把最后半袋炒面撒在城门口,利用敌人战马贪吃的习性制造混乱,为突围争取时间。 战争结束后,那些曾经在战场上发挥过重要作用的物品都成了历史的见证,上甘岭战役中,四百多个被弹片击穿却依然不漏水的水壶,和临泽战役中用过的“排叉”等物品,一起被送进了国防部的陈列室。 秦基伟曾指着这些物品对外宾介绍,说这些是“范佛里特用两万五千人买的单”,以此说明战役的惨烈和战士们的顽强。 除了这些实物,战争还在他身上留下了许多无形的印记,当年徐向前在部署大巴山防务时,曾用手指在地图上敲出三个凹痕。 多年后,毛主席在研究战局时,烟灰不小心烫穿了标注着三八线的军用地图,这些细节都见证了统帅们在历史关键节点的决策时刻。 秦基伟退休后,在军委会议上还会用拐杖敲击地板,模仿当年坑道里的联络信号,向大家强调坑道战在实战中的重要价值。 而最能体现上甘岭战役惨烈的,是阵地的土地本身,1953年,毛主席在菊香书屋问秦基伟:“把上甘岭搬来北京要多少卡车?”秦基伟回答说:“主席,阵地上的土都是甜的——因为含的铜弹壳太多了。”这句话成了经典。 那一刻让人明白,上甘岭的土地已经不只是普通的土地,里面混合着战士们的鲜血和敌人的弹壳,成为了纪念这场战役和牺牲战士的无言丰碑。 秦基伟的一生从差点被遗弃在尸堆的重伤员开始,凭借着顽强的意志和出色的指挥能力,在战场上屡立战功,最终成为重塑战场局势的重要人物。 主要信源:(解放军报——上将秦基伟趣闻轶事)