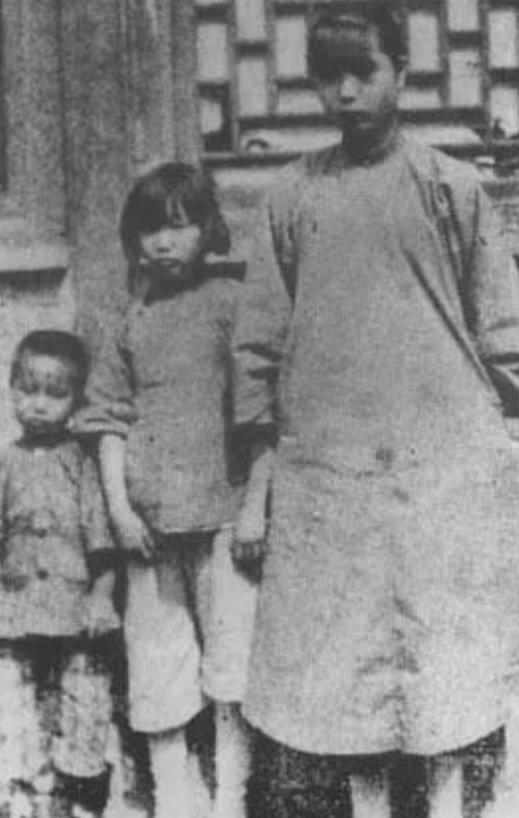

在河北乐亭的一个清晨,薄雾弥漫,庄稼地边的村道上,年仅10岁的李大钊在晨光中背着书包奔跑。 他的身后,是16岁的赵纫兰一边提着一篮鸡蛋,一边唤他慢点走。 没人知道,这对看似毫无交集的邻里少年少女,日后将一起走进命运的洪流,书写一段刻骨铭心的历史爱情传奇。 赵纫兰出生于一个富户之家,自幼未读书,但天性聪慧、心地仁厚。 她常见李大钊家境清寒,便偷偷送去些鸡蛋米面。那时她只是个“邻家姐姐”,却早早在心里种下了善意的种子。 不久后,两人遵循媒妁之言成婚。她出嫁那天,脚还缠着布,挽着头巾,眼里却藏着无尽坚定。她知道,这桩婚事,不是逃避的归宿,而是责任的开始。 婚后,李大钊一心求学,赵纫兰则咬紧牙关撑起家。 丈夫考进学堂时,她在家里洗衣做饭,照顾公婆、料理田地,一边还得应付姑嫂争产的纷争。家道中落,她没有一丝抱怨,反倒鼓励丈夫再去远方闯出一片天。 1907年,李大钊决心赴天津投考北洋法政学堂。这在当时堪称疯狂:一个农家子弟要去大城市读新式学堂? 但赵纫兰没有犹豫,甚至变卖嫁妆,只为替丈夫凑学费。她不是看懂了政治,却早就看懂了人。她明白,这个男人注定不属于平凡。 接下来的十年,是一场不断离别的修行。李大钊在天津求学、赴日留洋,而她在老家独自操持生活,经历丧子之痛仍不动摇半分。 每次他来信说“想继续读”,她都只有一句:“我去想办法。” 六年后,李大钊学成归来,已是北大图书馆主任。 可当他们终于在北京团圆时,赵纫兰早已瘦得不成人形,脸上布满风霜。 客人初见,总以为她是佣人。但李大钊却总是笑着对人说:“这是我的夫人,是我最敬重的人。” 他为她穿衣打扮,亲手教她识字、读书,甚至教她《红楼梦》;她则在家中接待革命同志,暗中通风报信,成了他最可靠的“哨兵”。 他们的家不是避风港,而是革命的前哨阵地。葱油饼舍不得放油,孩子穿的是缝补过的棉衣。 可只要他在家,她总是乐呵呵地给他炒一碗鸡蛋炒饭,那是他们唯一的奢侈。 她从不羡慕那些年轻貌美的女学生对李大钊暗送秋波,因为她知道,这个男人的心早在多年前就放在了她手中。 1927年,当宪兵包围李家、将赵纫兰母女一同抓捕时,她没有哭喊,只是望着李大钊的眼睛,像当年送他远行一样安静。 在法庭上,那一别,竟成永诀。 他被绞刑后,她昏厥在地。醒来那日,她将孩子们唤到床边,嘶哑着嗓子说:“记住你爹死的日子,别忘了他为什么去死。” 她带着孩子回到老家,把日子一寸寸熬过去。 六年后,她拖着病体返回北京,只为替丈夫办一场像样的葬礼。 北大校长劝她从西门出城低调点,她却倔强回绝:“他为百姓做了那么多事,怎么能偷偷摸摸地出城?” 丈夫入土那天,她在墓前跪了一夜。一个月后,她随他而去。 他们的爱情没有华丽誓言,却在风霜雪雨中彼此搀扶,刻入历史。 今天的万安公墓,那对静静并肩躺着的墓碑,一个刻着“李大钊”,一个刻着“赵纫兰同志”。 他们不是仅仅的夫妻,更是灵魂的并肩战士。风吹过墓前的松柏,仿佛还在低语—— 这世间最动人的情话,是她一生默默撑起他的世界,而他,从不曾让她独自面对寒夜。