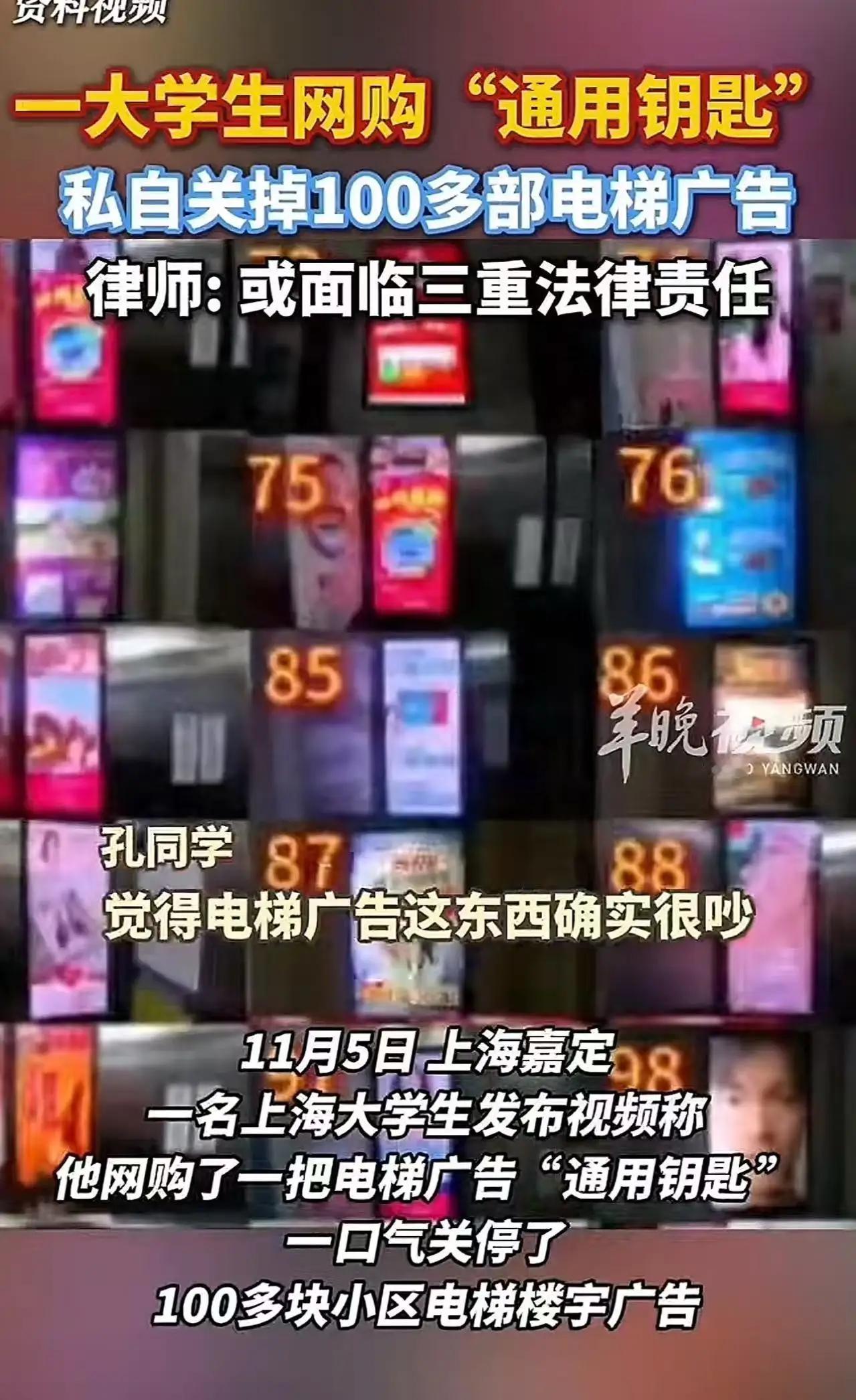

上海嘉定的这场“电梯广告风波”,瞬间点燃了整个网络的讨论热潮。一个年轻的大学生,出于“善意”还是“冲动”,用一把自己网购来的电梯广告通用钥匙,关停了小区里百余台电梯的广告牌。这看似简单的“正义之举”,却引发了众多居民的不同声音——有人为他的行动点赞,也有人质疑他的行为是否涉嫌违法。 你是否曾在繁忙的生活中,被那些吵闹的广告所困扰?尤其是在电梯这个“封闭空间”,广告的频繁轰炸,难免让人心烦意乱。这个年轻的大学生,说自己是“做好事”,希望为大家营造一个安静、舒适的居住环境。然而,他的“善意”真的没有问题吗?或者说,这背后隐藏着一个关于“界限与责任”的深刻话题。 从一方面来看,电梯广告的确在一定程度上侵犯了居民的隐私和安宁。广告商的行为,是否经过居民的同意?广告内容是否合理?这些都值得我们深思。年轻人的冲动或许源自对“噪音污染”的不满,也折射出现代人在“公共空间”中对“自主权”的渴望。他用行动表达了“反对强制广告”的心声,似乎在告诉我们:我们有权利拒绝那些打扰生活的“无声侵入”。 但另一方面,这样的“私自行动”,又是否偏离了法律的轨道?擅自破坏公共设施,是否属于违法?是否会引发更多的“以暴制暴”式的行为?这位大学生的出发点是善良的,却可能引发一连串的法律和社会责任问题。我们不得不思考:在维护自己权益的同时,是否也要尊重法律的界线?个人的“正义”是否能成为“违法”的理由? 这个事件的背后,折射出一个更深层次的社会现象。现代人在面对“权益”与“规则”的博弈中,常常陷电梯口广告