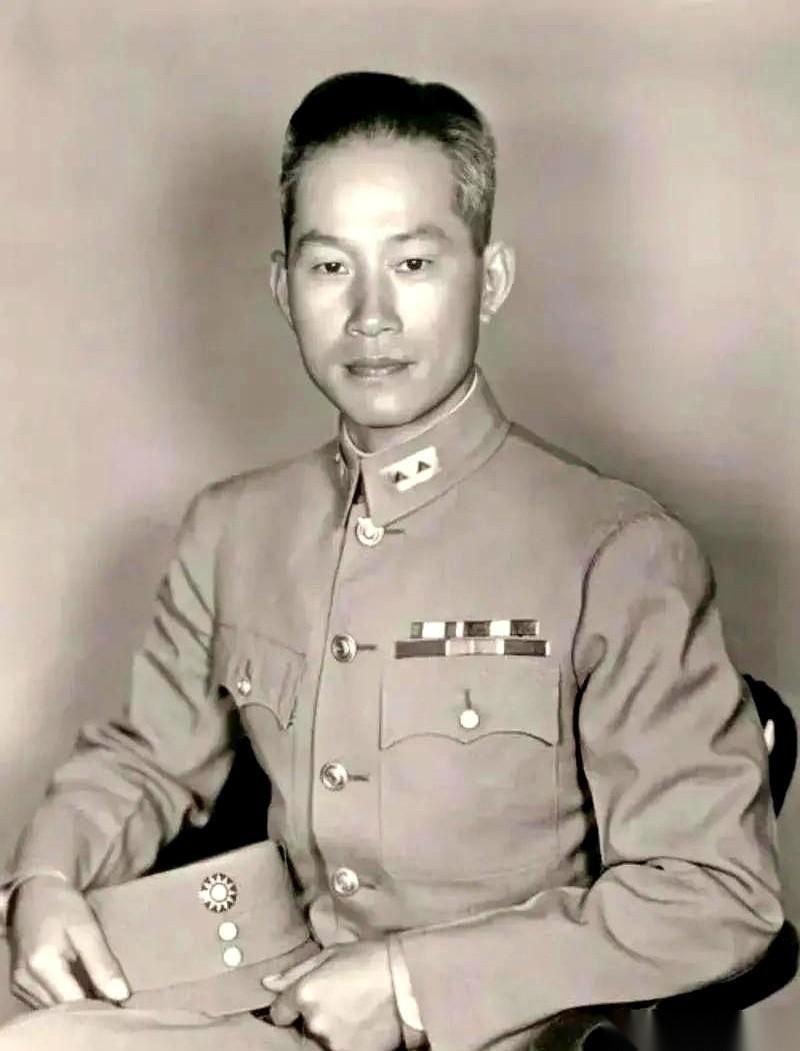

开国将军里藏着一位“异类”——别人功成名就后享尊荣,他却在人生巅峰急流勇退;别人拿着将军俸禄安度晚年,他却带着全家扎根田埂当农民。他就是甘祖昌,中国唯一一位主动辞掉所有官职、回乡务农的开国少将。 15岁的少年,本该在田间摸爬滚打,甘祖昌却毅然扛起了枪。1928年,他瞒着家人参加中国工农红军,从此踏上了长达29年的革命征程。从湘赣苏区的兵工厂技术员,到八路军359旅的军需科长,再到西北野战军的后勤部长,枪林弹雨中他扛过弹药、筹过粮草,雪山草地里他忍饥挨饿、守护战友。战争年代的甘祖昌,身上带着大大小小17处伤疤,每一道都刻着对国家的忠诚——长征路上,他冒着敌机轰炸抢运物资;抗日战争中,他带领兵工厂赶制武器;解放战争时,他保障大军后勤补给,硬生生凭着“能吃苦、会干事”的劲头,从普通士兵成长为解放军的后勤骨干。 新中国成立后,甘祖昌被授予少将军衔,本该在城市里安享太平,他的身体却扛不住了。早年的17处伤疤里,有一块弹片一直留在头部,时常引发剧烈头痛,连正常办公都成了奢望。看着自己没法全身心投入工作,这位打仗时从不退缩的硬汉急了,他心里装的从不是官衔俸禄,而是“能为国家做多少事”。 1957年,甘祖昌正式向组织递交申请:“我身体不好,不能再占着职位耽误工作,请求回乡务农,为家乡建设出份力。”这话一出,没人不惊讶。组织上反复劝说,战友们也纷纷挽留,可他铁了心要走,前后写了三次申请,终于打动了上级。 带着妻子龚全珍和儿女,甘祖昌回到了江西莲花县沿背村。眼前的家乡,还是他参军前的模样:田是薄田,路是土路,村民们连饱饭都吃不饱。他没歇一天,第二天就扛着锄头下了地。有人劝他:“将军,你歇着,这些活我们来干。”他却摆摆手:“我现在不是将军,就是农民甘祖昌,庄稼地里的活,我熟。” 沿背村缺水,庄稼全靠天吃饭。甘祖昌看在眼里急在心里,他想起战争年代筹粮的韧劲,当即拍板:“修水库,挖水渠!”没有资金,他把自己的将军薪金拿出来;没有技术,他翻山越岭找水源,拿着竹竿比划测量;村民们有顾虑,他第一个跳进冰冷的河水挖泥,冻得嘴唇发紫也不歇。 为了修“江山陂”水渠,他带领村民在悬崖峭壁上凿石开路。有次山体滑坡,几块巨石挡了去路,大家都犯了难。甘祖昌二话不说,找来钢钎和铁锤,带头凿石,手上磨起了血泡,缠上布条继续干。在他带动下,村民们齐心协力,花了三年时间,终于凿出了一条3000多米的水渠,让上千亩旱地变成了水田。 除了修水利,甘祖昌还琢磨着改良土壤。他带着村民沤肥、换土,引进优良稻种,手把手教大家科学种田。为了让村民多赚钱,他又牵头办起了粮油加工厂、农机修配厂,还组织村民养蜂、种果树。他把自己的工资几乎全投在了村里,家里的日子过得十分简朴,孩子们穿的衣服全是打补丁的,可他从不计较。 有人问他图啥,他笑得实在:“当年参军就是为了让乡亲们过好日子,现在日子还没好透,我哪能闲着?”在家乡的二十多年里,他带领村民修了3座水库、25公里水渠,改造了400多亩梯田,让沿背村彻底告别了贫困。他自己依旧穿着粗布衣裳,住着土坯房,和村民们一起日出而作、日落而息。 这位脱下军装的将军,把战场搬到了田埂,用锄头代替了钢枪,在平凡的土地上续写着忠诚。他的伤疤还在,可心里的信念更坚——为人民服务,从不是一句口号,而是踏踏实实干出来的实事。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户14xxx38

人民的功臣[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]