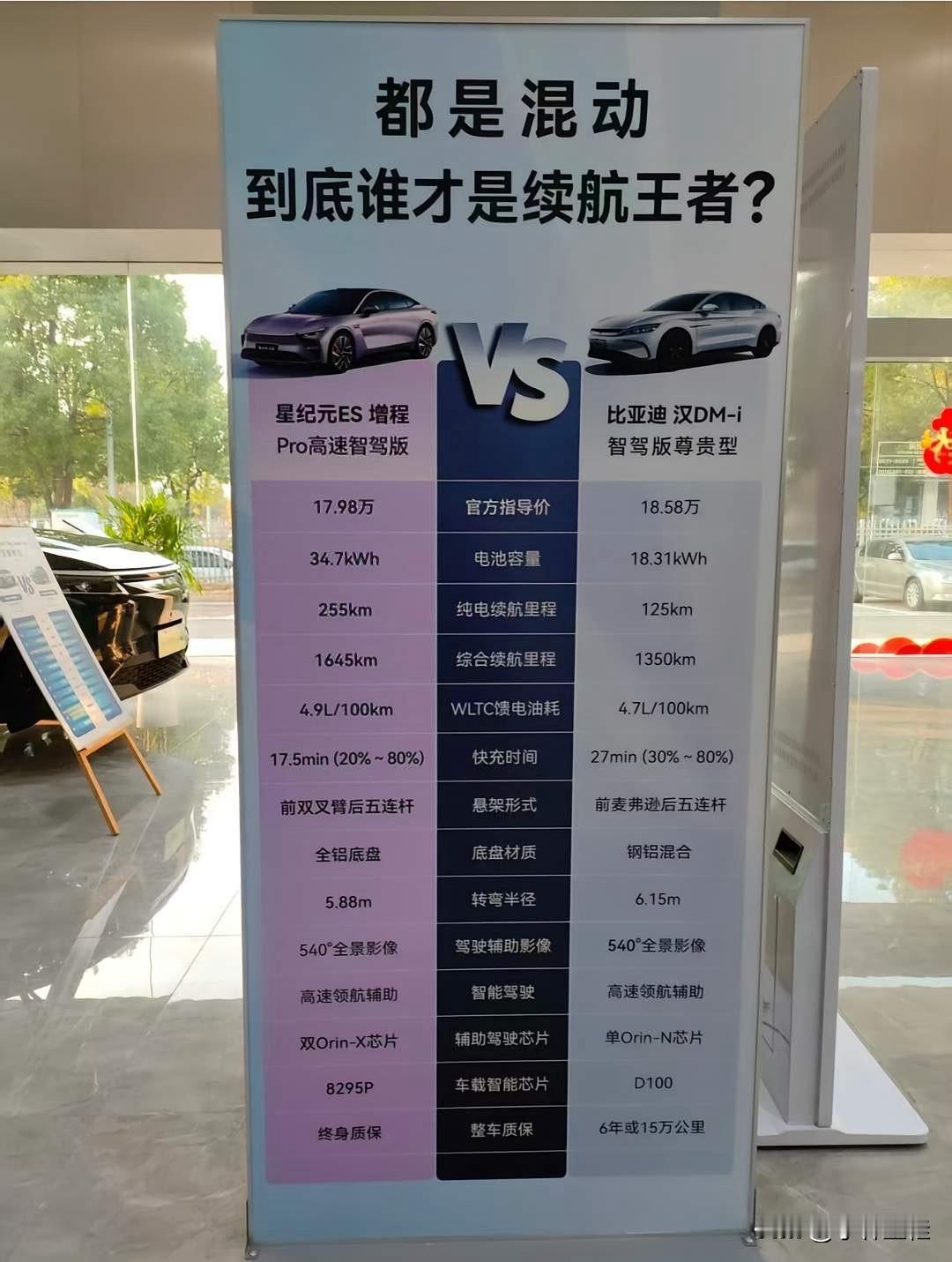

冯擎峰语出惊人:讨论车规级是中国汽车人的耻辱! 行业大佬一席话引发轩然大波,汽车安全标准之争背后竟是两条发展路线的较量。 在第六届世界互联网大会的汽车夜话论坛上,莲花集团CEO冯擎峰放出一颗“重磅炸弹”:“现在讨论车规级是一种倒退!”这位以敢言著称的CEO直言,当中国还在讨论车规不车规的时候,这是对全体中国汽车人的一种侮辱。 ---然而冯擎峰话锋一转,强调车规诞生的根本目的“一切都是为了安全”。在他看来,汽车承载着对生命安全的理解,而严格的车规体系正是确保这种安全的基石。面对行业内“非车规元件也可上车”的讨论趋势,他表达了强烈不解。 话说回来,这已不是冯擎峰首次就汽车制造标准发声。他曾犀利指出:“有些人是在攒车,而不是在造车”,并坦言在车规级标准前自己“没胆量签字”。 那么“车规级”到底有多重要?业内人士透露,消费级芯片缺陷率允许到500PPM(每百万件允许500件故障),而车规级要求低于1PPM(百万分之一)。一辆车要用10-15年,而手机芯片设计寿命仅3-5年。汽车需要在零下40度到85度的极端环境下稳定工作,消费电子则主要在0度到40度的舒适环境运行。 有意思的是,非车规元件的安全隐患已经显现。有报道称,某新能源车型的智能驾驶系统使用非车规元件,在隧道口、夜间无路灯环境下识别能力显著下降,甚至出现目标漏检。这不是危言耸听,业内人士警告,这种“降本”实际上是以安全为代价的赌博。 为什么行业大佬选择在这个时候发声?近期,随着一些新车型开始采用消费级芯片,行业内掀起了“车规级是否必要”的大讨论。一边是追求快速迭代的“互联网造车”思维,另一边是坚守传统标准的“工匠精神”。 冯擎峰和他的莲花汽车选择了一条不同的路——坚持“操控才是最大的安全”。在他看来,当下新能源车过度追求直线加速数据,而真正的安全在于车辆的综合调校与操控稳定性。 这场争论其实反映了中国汽车工业的深层困境:是坚持传统车规的“安全底线”,还是拥抱互联网思维的“快速迭代”?当消费者为炫酷功能买单时,是否思考过背后可能的安全妥协? 各位车友,你们觉得汽车应该坚持严格的车规标准,还是可以像手机一样快速迭代?欢迎在评论区分享你的看法!