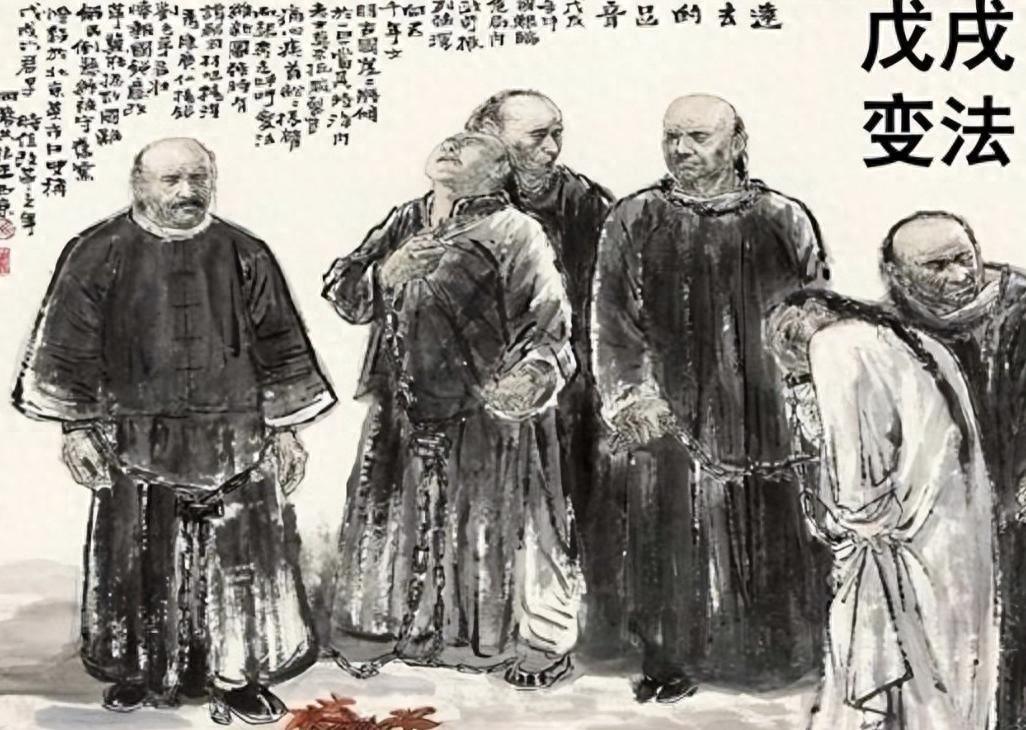

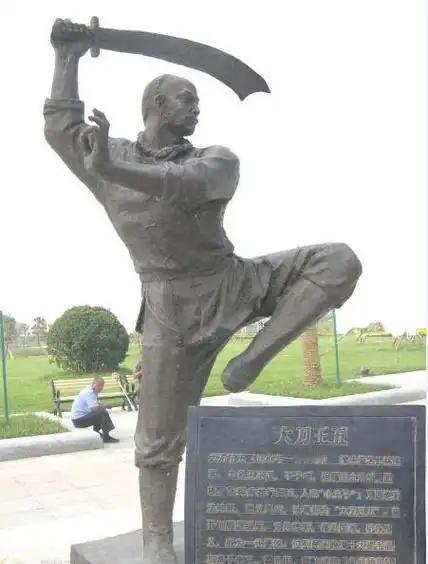

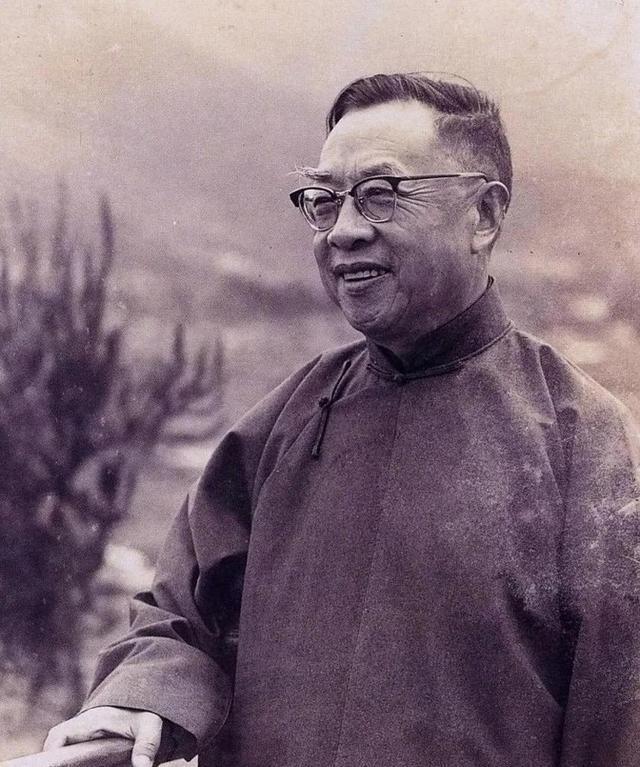

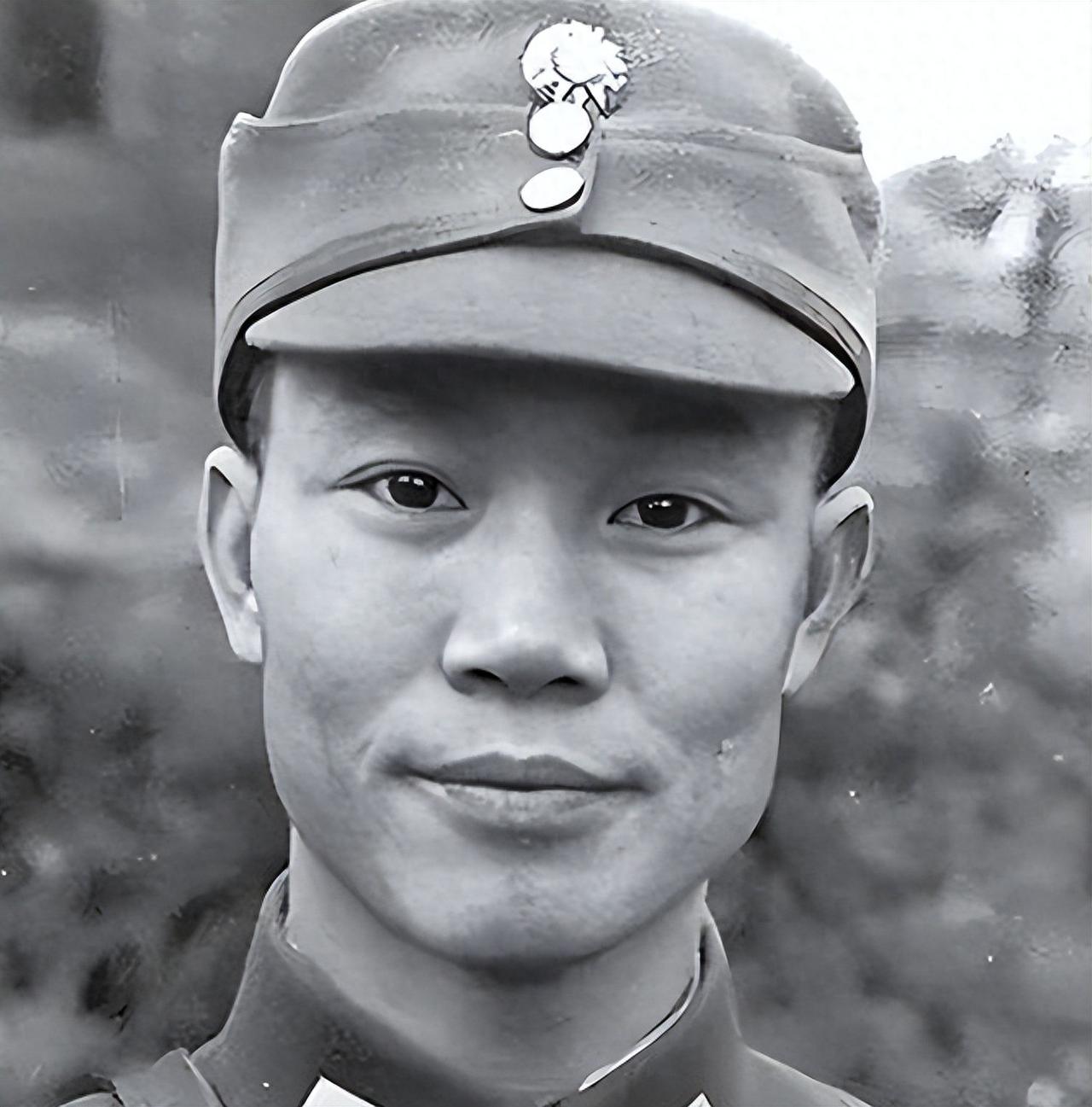

谭嗣同在狱中时,知道自己再无生路,于是便在监狱的墙上,留下了一首可以流传千古的绝命诗,而那首诗中也留下了一个未解谜题。[大侦探皮卡丘] 1898年,谭嗣同走向菜市口刑场,数天前,他拒绝了日本使馆的救援,拒绝了梁启超的劝说,也拒绝了侠客大刀王五准备的逃亡计划。 在生命最后的日子里,他在牢房墙上用煤屑写下一首诗,其中最后一句“去留肝胆两昆仑”,成了一个争论至今的谜题。 这首诗最早由梁启超在《饮冰室诗话》中公开,全文是,望门投止思张俭,忍死须臾待杜根,我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。 前两句用了东汉的典故,张俭是因弹劾宦官而被追捕,到处逃亡投靠朋友;杜根则是冒死进谏后装死逃过一劫,十多年后东山再起。 谭嗣同借这两个人物,既表达了对逃亡战友的牵挂,也寄托着对维新事业的期盼。 第三句我自横刀向天笑,最为人熟知,写尽了视死如归的气概。 可最后一句“两昆仑”指的到底是谁?这个问题从1898年争论到现在,答案众说纷纭。 梁启超给出的答案是,一个指康有为,另一个指大刀王五,康有为是维新派领袖,政变后逃往海外。 王正谊人称大刀王五,是谭嗣同的武术老师兼挚友,两人情同手足,按梁启超的说法,“去”是康有为远走他乡,“留”是王五留在国内。 谭嗣同写诗时,王五并没有被捕,也没面临生死抉择,凭什么跟康有为并列? 况且王五虽然义气深重,但在维新运动中的地位和作用,确实很难与康有为相提并论。 正因为存在这些疑点,后世学者提出了各种新解读,有人认为另一个“昆仑”是维新志士唐才常,他跟谭嗣同交情极深,后来也为革命献身。 还有人根据唐代“昆仑奴”的典故,猜测指的是谭嗣同身边两位忠心的仆人胡理臣和罗升,他们在谭被捕后依然冒险照料。 有学者认为梁启超当年可能出于某种考虑,用康有为替换了诗中本来要写的另一个人。 这个人可能是精通武艺的胡七,跟王五一样都是武林高手,如果真是这样,那“两昆仑”就都是武林中人了,这个解释倒也说得通。 也有学者跳出具体人物的框架,认为“两昆仑”并非指特定的两个人。 冯友兰等历史学家提出,“去留”本身就点明了诗的核心,“去者”康有为,承担着把维新火种带到海外的使命。 “留者”谭嗣同自己,承担着用鲜血唤醒国人的责任,两种选择都需要莫大的勇气,都是为了同一个理想。 所谓“两昆仑”,象征的是所有维新志士的两种抉择,无论哪种选择,他们的肝胆忠心都如昆仑山般巍峨。 梁启超自己对“两昆仑”的具体所指似乎也不是特别确定。 这说明谭嗣同生前可能从未明确告诉过任何人答案,或许在他心中,这本就不是一个需要标准答案的问题。 谭嗣同选择留下赴死,并非消极等待,他曾说过“各国变法,无不从流血而成”,认为我国变法需要有人用鲜血来唤醒民众,在那个黑暗的时代,他用生命践行了这个信念。 回到“两昆仑”之谜,也许正是因为没有标准答案,它才更有魅力。 谭嗣同想表达的,或许本就不是某两个具体的人,而是那个时代所有为理想挺身而出的人。 无论选择“去”还是“留”,只要肝胆相照、光明磊落,就都配得上“昆仑”这个称号。 一百多年过去了,这个谜题依然吸引着人们探讨,真正伟大的诗歌从来不需要标准答案,它的意义在于能让每个时代的人都从中读出共鸣。 谭嗣同留下的不仅是一首诗,更是一种精神,在黑暗中坚守信念,在绝境中保持尊严,用自己的方式为理想而战。 网友评论: “我站队‘侠义组合’! 必须是他的生死兄弟大刀王五和通臂猿胡七啊,想想看,王五后来还投身义和团战死,这肝胆义气,绝对配得上‘昆仑’二字。” “格局打开点,我觉得不是特指某两个人, 谭嗣同的境界更高,他是想说不管是像康梁那样出走海外的,还是像他一样选择留下来流血唤醒民众的,只要是真心为国的,都一样伟大,都像昆仑山一样巍峨。这是一种精神象征。” “有个细节很有意思! 最早公布这首诗的梁启超,自己后来对‘两昆仑’具体指谁都显得不太确定。会不会谭嗣同写的时候,心里本就有一个比较宽泛的指向,而不是一道只有唯一答案的填空题?” “不管‘两昆仑’到底指谁,谭嗣同用自己的血践行了‘各国变法无不从流血而成’的信念。 他的死,无疑激励了后来无数志士仁人。这才是这首诗最核心的力量所在。” 看了这么多有趣的解读,您更倾向于哪一种呢?或者,您是否有自己独特的看法?欢迎在评论区分享您的观点。 信源: 人民网(慷慨赴死戊戌六君子与戊戌变法)2018年11月9日