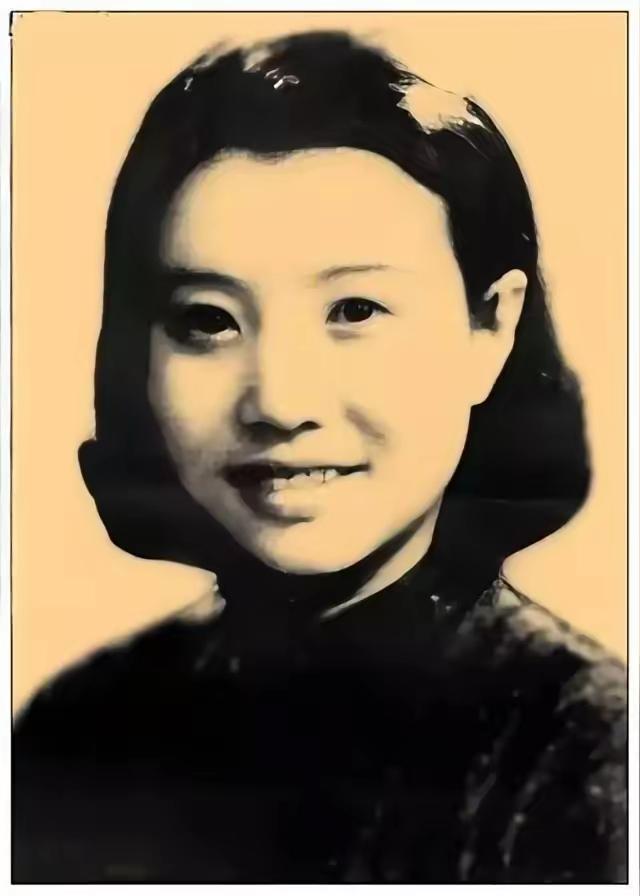

1912年洞房之夜,郭沫若见发妻太丑,拒绝同房。就在他转身要走时,发妻拉住他苦苦哀求:给我个娃吧!郭沫若瞟了新娘一眼,依旧转身离开。 然而,故事远没有结束。这个瞬间,似乎折射出一个时代的无奈与无声的挣扎,也让我们不得不开始思考:爱情与责任、个人意愿与社会压力之间,到底藏着怎样的隐秘角力? 在那个动荡的年代,郭沫若作为一位学者、思想家,背负着国家和个人的双重使命。面对婚姻,他或许早已心有所属,或许心中有着更宏大的理想与追求。而那位苦苦哀求的妻子,又是谁?她的苦衷、她的期待,难道只是为了一个“娃”吗?还是那份被社会封锁的情感渴望? 这个细节看似微不足道,却折射出一个更深层次的社会现象——那个年代的婚姻,往往充满了妥协与无奈。许多女性在传统束缚下,甚至没有发声的权利,她们的需求、渴望,像那夜的哀求一样,被轻描淡写地忽略或压抑。而男人,或许只是看到了“责任”与“面子”,而忽视了彼此最真实的心声。 这段历史的背后,我们看到的不只是一个人的选择,更是一段人性深处的复杂交织。郭沫若的拒绝,是个人的情感表达,还是一种时代的无声抗议?他是否了解那位妻子内心的孤独与渴望?他们的故事,似乎成为了那个时代许多无声婚姻的缩影。 现在,回头看这段往事,我们是否也曾在生活中做出过类似的抉择?面对家庭、责任、个人梦想的冲突,我们又是否像那位妻子一样,渴望被理解,被倾听?还是像郭沫若一样,选择了转身离开? 这不仅仅是一个历史的片段,更是一面镜子,映照出我们每个人内心深处的那份渴望与挣扎。在快节奏的现代生活中,我们是否也在无形中,忽略了身边那些“苦苦哀求”的声音?我们又是否能勇敢地去倾听、去理解? 这故事,让我们重新审视爱与责任的关系,也提醒我们:真正的幸福,不应只是一纸婚书或社会的标签,更是在彼此心中,能共同面对风雨的勇气和理解。也许,我们都可以从这段历史中汲取一些力量,用更宽容、更真诚的心,去拥抱身边的人和事。 人生如戏,谁又能保证每一次转身都走得毫无遗憾?但至少,我们可以努力,让每一次选择都充满温度与善意。毕竟,人生没有重播的剧集,但每一次真心的倾听,都可能成为彼此生命中最温暖的片段。郭沫若 郭沫若照片 郭沫若历史剧 郭沫若街拍写真