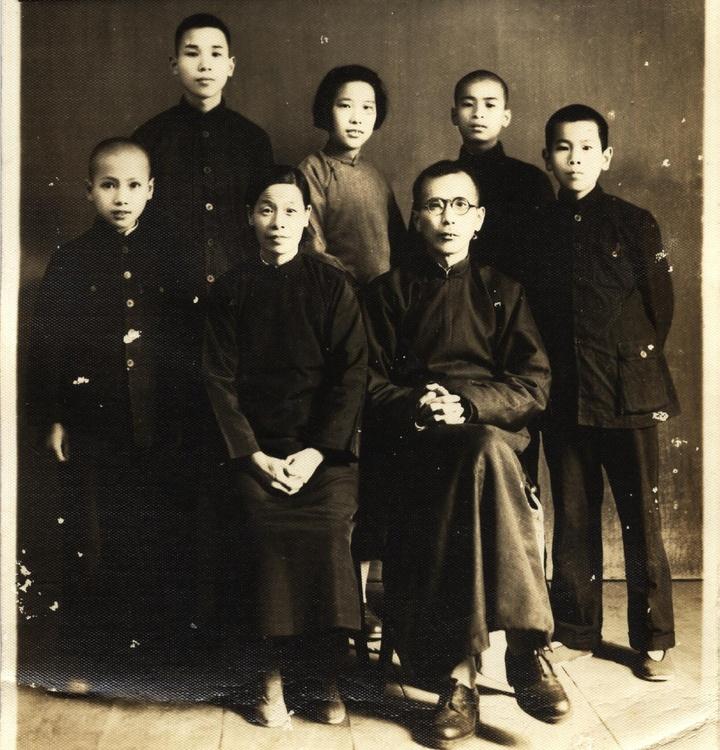

他们的父辈中有著名的历史学家、力学家、建筑学家,他们传承接力,成为著名的医学家、力学家,用一生造福家乡。 他们是登原之子——陈宜张、陈宜周。 陈氏兄弟 陈宜张(1927年出生),浙江余姚周巷(今宁波慈溪市周巷镇)人。神经生理学家。1952年毕业于浙江大学医学院,获学士学位。 曾任第二军医大学神经科学研究所所长,浙江大学脑与智能研究中心主任,浙大医学院学术委员会主任等。1995年当选为中国科学院院士。 20世纪60年代,陈宜张发现单个电刺激可使幼兔大脑皮层树突电位长时间易化; 20世纪70—20世纪80年代,他提出了下丘脑及边缘系统参与针刺镇痛的设想并阐明了下丘脑—中脑连接的意义,阐明了下丘脑室旁核在损伤性应激反应中的作用以及脑内氨基酸和下丘脑神经肽与心理应激的关系; 20世纪80年代迄今,他首先在国际上提出了糖皮质激素作用于神经元的非基因组机制或膜受体假说,提供了甾(zāi)体激素以非基因组机制方式分别抑制、促进神经细胞的兴奋性、分泌和重摄取氨基酸的一系列实验资料并阐明其部分细胞内信号转导过程,有关工作已被国际著名内分泌学教科书所引用。 陈宜张曾获国家自然科学奖,国家科技进步奖,军队科技进步奖,上海医学科技奖等,被总后授予“科学技术一代名师”荣誉称号,编写我国第一部《神经系统电生理学》教材等著作10部。 陈宜张像 陈宜周(1933—2024),浙江余姚周巷(今宁波慈溪市周巷镇)人。断裂力学专家。1956年毕业于上海交通大学机械工程系,1995年获得日本名古屋工业大学博士学位。 他在江苏理工大学、江苏大学长期从事研究生的弹性力学和断裂力学教学工作,1991年获评江苏省优秀研究生教师,1995年获全国优秀教师奖,1996年获江苏省红杉树银奖,曾四次获得SCI检索全国前十名荣誉。 陈宜周像 兄弟之情 大师之后:陈氏兄弟的父亲陈登原(1900-1975)是著名历史学家,他的《天一阁藏书考》被认为是全面研究天一阁藏书史的第一部著作。 陈登原先生逝世三十五年后,其子女将他的遗著与手稿共五十四种、一百七十二册,捐赠给天一阁博物馆。浙江古籍出版社以陈先生子女捐赠的全部手稿为基础,又广泛搜集先生已出版、发表过的著作和论文,梳理编辑成《陈登原全集》出版。 陈氏兄弟的三叔陈叔陶为我国杰出的工程力学教授,四叔陈季涵主持和设计了多处著名建筑。 从工转医:1946年,陈宜张就读于浙江大学工学院机械工程系,后来,在家人的影响下,他选择转系学医。 由于入学后转系时间已过,陈宜张先选修了一些医学课程,直到三年级才正式转入医学院就读。自此,他一生与医学事业、与人民生命健康为伴。 1999年,陈宜张受母校之邀,担任浙江大学医学院院长之职,大力推动学院人才建设,推进学院的教学科研工作,为浙大医学院培育了一批能力过硬的高层次人才。 精抠细算:陈宜张院士在个人生活上是能省则省,有些做法甚至让人难以理解:他脚上长期穿的是鞋底磨平又钉上后跟的制式皮鞋,纸张一律写满双面才肯丢掉…… 尽管对自己“精抠细算”,但对需要帮助的人,陈宜张总是倾囊相助。2000年,陈宜张和老伴徐仁宝教授拿出了大部分积蓄,在浙江大学医学院设立“徐仁宝—陈宜张奖学金”,资助家境贫寒的优秀学子。 从2009年起,他又自费出资在母校余姚中学设立“陈宜张奖学金”。他在给母校的信中说:“尽管金额不大,但确实是我平时省吃俭用攒下来的,一定要把钱给到品学兼优的孩子手中。” 陈登原全家福。左起:陈宜扬(四子)、陈宜张(长子)严一清(夫人)、陈宜振(长女)陈登原、陈宜和(次子)、陈宜周(三子)。(摄于1946年) 陈宜张全家福。左起:(前)严一清,陈登原;(后)陈宜扬,陈宜张,徐仁宝(长媳)。(摄于1960年) 后世纪念 陈宜张和老伴徐仁宝教授关于在浙江大学医学院设立“徐仁宝—陈宜张奖学金”致院领导的信函