某播主说中文比英文精确,有个中国女人不服,直接问播主是怎么得出这结论的,没想到播主的回答让那女人哑口无言 播主说,你知道在英文里路有几种说法吗?以我的学识,有四种,way,road,street,path。 但你知道中文里的路有多少种说法吗?来想跟着我数一数。 【请注意,接下来播主开始表演了】 “先从最常见的说起,城市里能开车的叫马路,高速公路那是公路,两边有商铺的是街道,小区里供人散步的是便道。”播主语速不快,却字字清晰,眼神扫过台下的女人,“再往细了分,乡间泥土铺的是土路,田地里供人走的窄道是田埂,山里凿出来的是山道,悬崖边搭的是栈道。” 女人皱着眉,手不自觉地攥紧了衣角。播主没停,继续往下数:“公园里铺着石板的是甬道,寺庙里的是回廊,海边供人散步的是栈桥,铁路旁边的是铁道。还有,人走多了踩出来的叫小径,岔开的是歧路,再也走不通的是绝路,志同道合的是顺路。” 台下有人开始小声附和,播主的声音更亮了:“英文里一个path能管多少事?中文里光是‘小径’和‘田埂’就差着十万八千里——田埂是农民种地踩出来的,宽不过半米,两旁是秧苗或庄稼,走的时候得小心翼翼怕踩坏作物;小径可能在山里、在公园,没有明确的用途限制,宽窄也不固定。” “再说说场景感,”播主拿起桌上的水杯喝了一口,“你说‘陌路相逢’,英文里只能说meet a stranger on the road,可中文里‘陌路’两个字,既点明了是在路上,又藏着‘素不相识’的疏离感,这是way、road再怎么组合都表达不出来的。还有‘穷途末路’,英文翻译是at the end of one's rope,多了个比喻,可中文直接用‘路’的延伸义,把绝境的感觉说得直白又精准。” 那女人张了张嘴,想说什么又咽了回去。播主看了她一眼,语气缓和了些:“不是说英文不好,只是中文在‘路’这个概念上的细分,完全是跟着生活场景走的。我们祖先在创造这些词的时候,把每一种路的用途、环境、甚至人的心境都嵌了进去——走田埂的是农民,走栈道的是旅人,走绝路的是失意人,走顺路的是同行者。” “英文的四种说法,覆盖的是‘通行通道’的核心功能,可中文的路,早就超出了‘走’的范畴。”播主抬手比划着,“‘心路’是心里的想法,‘思路’是思考的方向,‘出路’是解决问题的办法,‘活路’是生存的希望。这些抽象的‘路’,英文得用mind、thought、solution、hope来替代,可中文一个‘路’字,就把具象和抽象打通了,既好懂又传神。” 台下响起了掌声,那女人也轻轻点了点头。播主接着说:“中文的精确,从来不是靠复杂的语法,而是靠对生活细节的极致捕捉。每一个不同的‘路’,都对应着一种具体的生活场景,一种独特的情感或状态。英文里用一个词能概括的东西,中文偏要分出十几种,不是繁琐,是因为我们的语言里,藏着对生活最细腻的观察。” 语言的精确性,本质上是文化对生活的解读。中文里无数个关于“路”的词汇,是中国人几千年来对生活场景的分类,对情感心境的提炼,对世间万物的认知。这种精确,不是刻意为之,而是融入血脉的文化基因——我们尊重每一种不同的存在,所以用不同的词汇去定义,用细腻的表达去传递。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

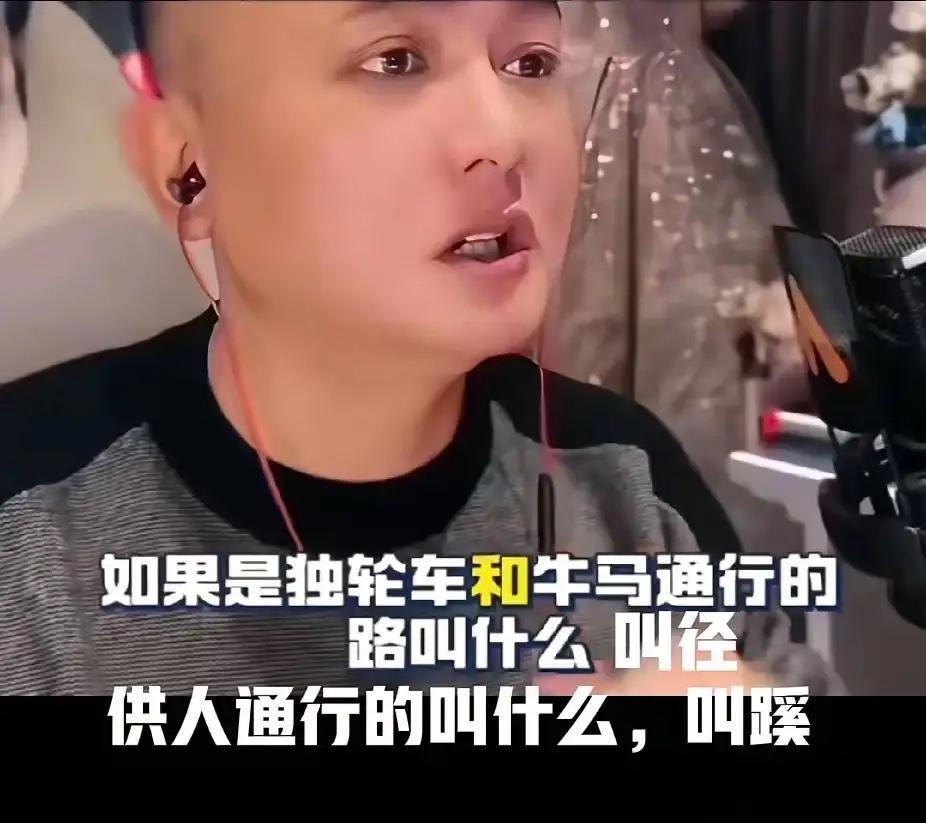

![王一博个人独资工作室叫“弋博”懂的都流泪了[哭哭][哭哭][哭哭][哭哭]](http://image.uczzd.cn/7105386819191485926.jpg?id=0)