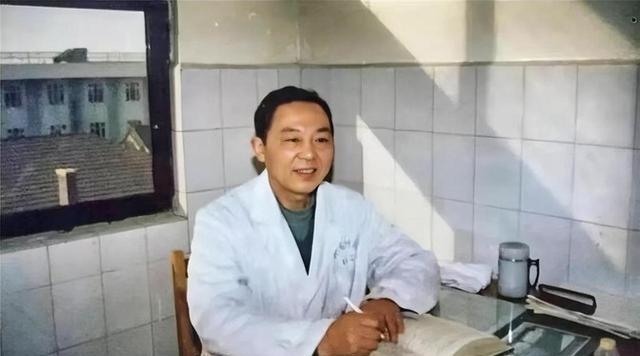

1970年,徐州一主任医生趁妻子不在,偷偷服用了4克毒性极强的曼陀罗花,所有人都以为他疯了,殊不知正是他的这一壮举,造福了无数病患! 70年代初,中国麻醉药进口依赖强,供应量跟不上手术需求。徐州医学院附属医院手术排队严重,患者常常忍痛上台,术中痛感强烈影响效果。王延涛作为麻醉科主任,亲眼看到许多病例因药不够而延误。他先查西药资料,发现替代品有限,便转向中医古籍。在那里,他找到曼陀罗花的相关记载,这种茄科植物原产印度,在中国南方如广西有野生分布,全株有毒,尤其是花和种子,主要成分东莨菪碱、莨菪碱和阿托品,能抑制中枢神经,产生昏睡止痛作用。李时珍在《本草纲目》里提到,它用量不当会致人狂笑或舞蹈,实际是神经抑制表现。 王延涛决定探索曼陀罗在现代手术中的潜力。他花时间计算风险,剂量过低无效,过高致命。没人敢先试,他选择自己验证。1970年6月16日,他先服1克曼陀罗花粉末,只出现轻微头晕,没达到麻醉深度。两天后,他增至2克,这次睡了3小时,醒来记录心率加快和痛觉减弱,证明有一定效果。这些小剂量测试让他调整思路,配制复合方,加附子稳心、川芎活血、当归调和,以缓冲毒性。曼陀罗的毒性曲线清晰:初始兴奋后转为抑制,痛阈可降至正常水平的30%。 7月1日中午,妻子外出,他准备好85克曼陀罗花加其他辅药,总100克,磨粉熬汤,一口喝下。几分钟内头晕心跳加速,意识模糊,很快昏迷9小时。期间呼吸浅弱,脉搏不稳,医院同事破门抢救,用冰敷降温和注射刺激剂维持功能。醒来后他口干四肢无力,但立即记下症状:痛觉完全消失,心率峰值140次每分。这次亲身实验证实曼陀罗复合物在4克剂量下有可靠麻醉潜力,接近致命线,多0.5克就可能心跳停止或呼吸衰竭。他的数据包括时间轴和生理变化,为临床提供量化依据。 曼陀罗古时就用于麻醉,如华佗的麻沸散可能含其成分,但缺乏现代参数。王延涛结合传统和临床,填补了70年代药荒空白。医院起初怀疑数据真实性,但面对笔记细节,只能认可。这次壮举风险极高,茄科植物毒素分布不均,他选夏季花朵确保浓度。实验后他强调剂量精准,任何偏差都危及生命。他的方法接地气,不需进口设备,只用常见中药,适合基层医院推广。整个过程暴露了医疗资源紧缺的现实,推动了本土解决方案的探索。 实验数据上报,医院批准小范围应用。7月8日,王延涛首次用复合曼陀罗给32岁女性做甲状腺手术,患者痛感减轻,术后恢复顺利。此例成功传开,全国医院派人来学,方法逐步扩展。1971年夏天,徐州举办首届全国中药麻醉交流会,他演示配制和用量,解答疑问。到1973年,全国完成4.6万多台此类手术,成功率达95%以上。他还去周边医院指导,帮调药量,处理偶发问题。团队将汤剂改良成注射液,每公斤体重0.06到0.08毫升,提供2到3小时稳定麻醉。 1978年,王延涛所在集体获全国科学大会奖,他低调表示这只是为患者减痛。之后他继续工作,编写教材,带徒弟,直到退休。晚年他仍关注医疗进步,鼓励年轻人结合中西医。他的贡献被纳入医院档案,影响至今。2023年1月17日,他逝世,享年88岁,遗愿是将遗体捐献医学院,用于教学实践。