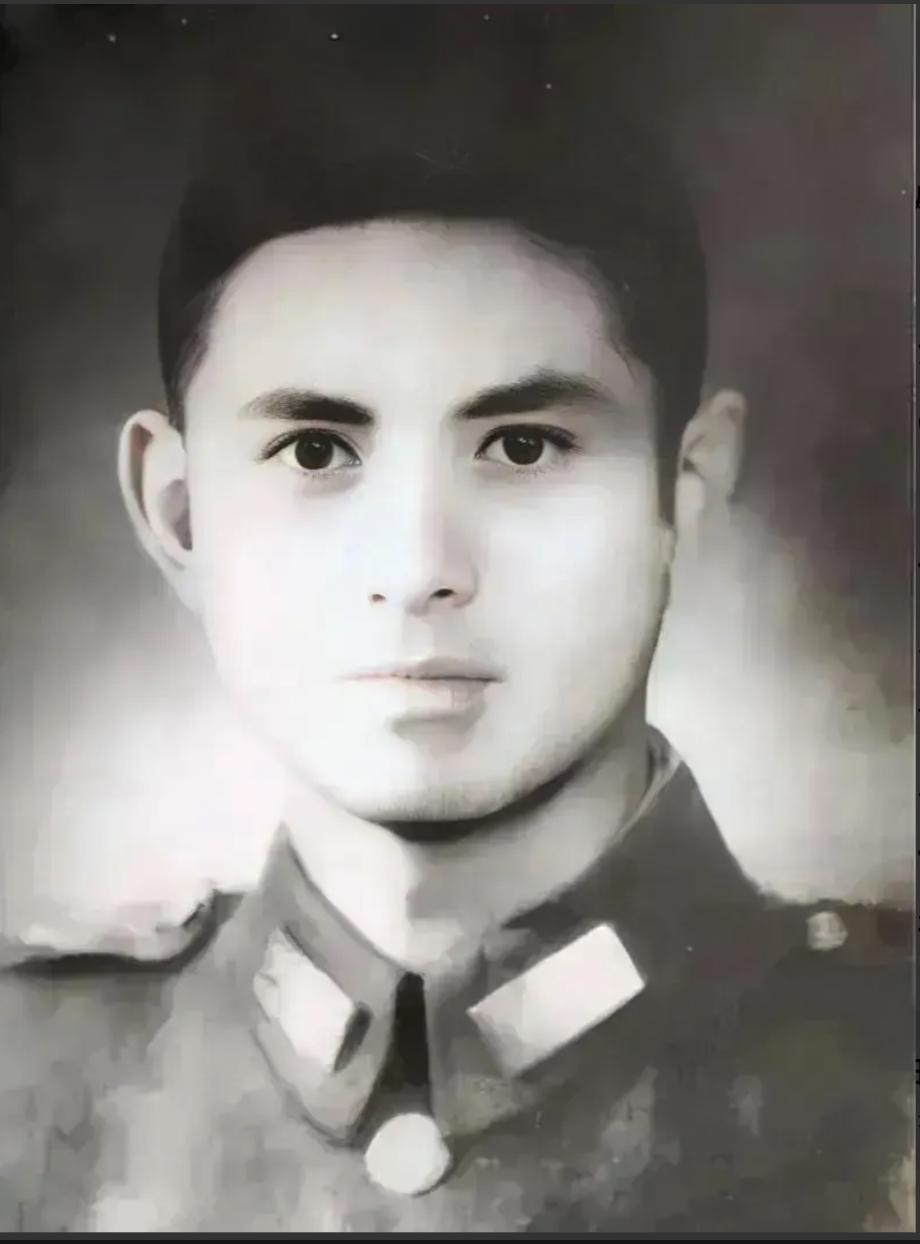

抗战结束之后,日本有一支神秘的部队,一直潜伏在中国,从来不露面,却对中国造成的危害极大。这支就是由日本间谍组成的队伍。 日本投降后,许多情报人员选择隐藏身份,继续在中国沿海和内地活动。他们改换为贸易或教育从业者,监视重建进程,利用货运船只运送相机和无线电设备,拍摄军港照片,通过香港中转寄回东京。这些报告帮助日本企业复制中国技术,抢占市场,中国纺织业出口机会流失,工厂调整生产节奏。类似小组在天津和青岛设立办公室,借检查货物记录集装箱编号和吊车规格,导致中国港口拥堵加剧,轮船等待时间延长。 到1950年代,网络扩展到西南省份,间谍加入地质队,测量水坝和公路方向,数据用于日本桥梁设计优化,中国工程成本增加。改革开放后,日资企业成为掩护,间谍混入汽车厂和电子线,以质量检查员身份查看生产线,复制电路板样本,日本产品占领东南亚市场,中国专利被绕过,出口份额缩水。制药公司职员也参与,提供政治和经济情报,影响中国谈判地位。 交通枢纽成重点目标,间谍以旅游团成员观察信号系统,绘制轨道数据,日本高铁技术迭代加速,中国线路审批延后,预算超支。能源项目如三峡大坝周边,伪装环保顾问扫描传感器位置,视频流出助日本水电出口,中国监测系统漏洞曝光,维修成本上升。信息技术时代,他们用手机App扫描算法流程,日本软件公司开发竞品,中国初创估值下滑。 这些活动转向数字传输,通过云端中转情报,工厂蓝图外流导致仿冒品泛滥,供应链中断,投资风险放大。中国高科技出口壁垒升高,产业升级路径弯曲,经济损失相当于年度GDP的零点五。潜伏者不断更换手段,从邮寄书籍到U盘交换,情报链条绵延数千公里,每条泄露都成发展掣肘。 2014年反间谍法实施后,中国加强边境检查和企业审核,访客需登记指纹,工厂安装感应门禁,陌生人触发警铃。机场安检扫描设备,拦截携带间谍工具者,移交审讯。地方公安破获窝点,缴获加密手机和手册,日企员工出行面临盘问,渗透难度加大。敏感区域监控摄像头覆盖科研和基建现场,及时拦截拍照行为。 土肥原贤二1945年被盟军逮捕,关押巢鸭监狱,1946年东京法庭审讯,证据包括东北占领文件和鸦片贸易账册。1948年12月23日,他被判绞刑,在刑场否认罪行。他的死未瓦解网络残余,那些潜伏者调整手段,继续低调活动。近年来,至少十七名日本人涉案被捕,法院判处徒刑,如制药高管三年六个月,另一人十二年。这些判决震慑潜在渗透,中国通过网络防火墙和国际合作封堵漏洞。