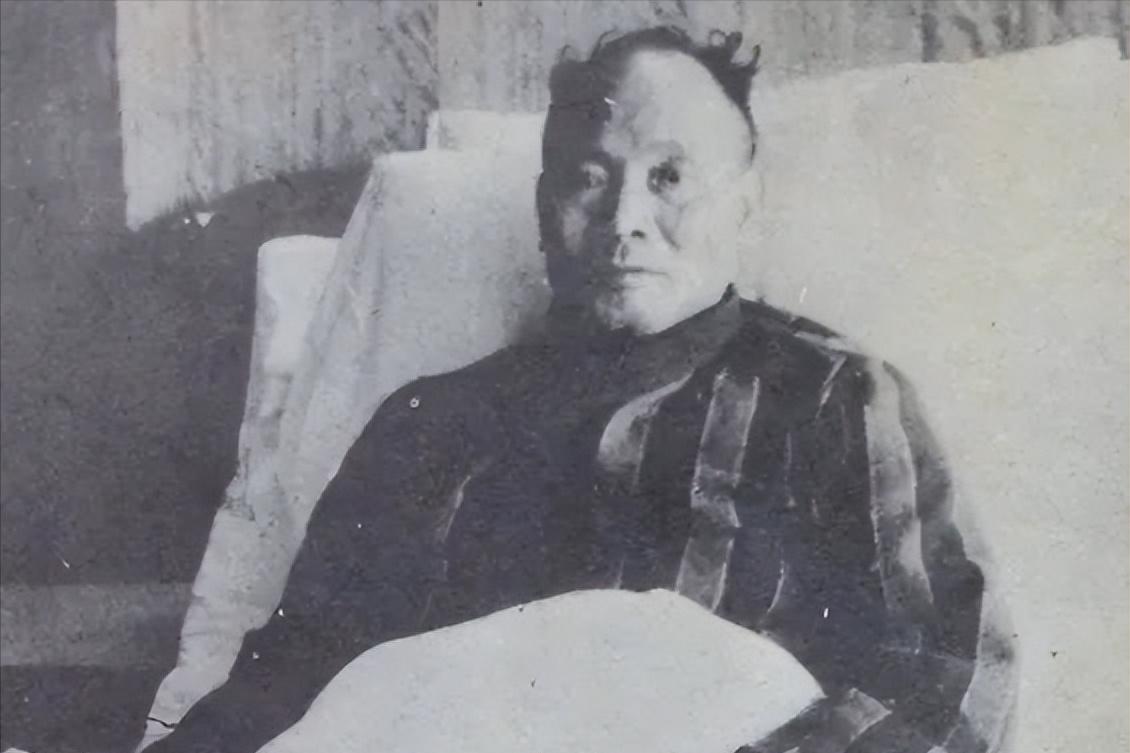

1955年,一名身体强壮的日本女人赤裸上半身,背着一个黑色的编织袋站在海边。这个女人很有可能来自日本的鸟羽市,那里的居民家门口都会有一个很特别的装饰物。 日本海女这个行当,说起来得从两千多年前讲起。古时候的诗歌集里就提到女性下海捡贝壳和海藻,维持一家生计。三重县的鸟羽市海岸弯弯曲曲,海湾多,海底鲍鱼、海胆资源丰富,就成了海女的大本营。考古挖出的东西显示,绳文时代就有女性涉水采集的痕迹。鸟羽靠近伊势湾,位置好,资源足,让这个职业扎根。海女基本是女性干的,因为她们体脂高,能扛冷水,男人多在船上打渔。从十二三岁开始训练,先学憋气,再练辨水流,常是母亲带女儿,社区靠口传把技巧传下去。 十九世纪末,鸟羽海女发展快,主要归功于御木本幸吉。他发明珍珠人工养殖,1893年搞出第一颗养殖珍珠。从那以后,海女不只捕野生东西,还帮着取牡蛎插核育珠。他的珍珠岛本来是养殖场,海女天天在那忙活。这创新让鸟羽变珍珠中心,海女收入稳了。战后日本经济起步,1955年左右,海女的捕获物不光国内用,还出口赚外汇。那时鸟羽和志摩一带海女好几千人,全国过万。政府给渔业补贴,海女挣得不错。鲍鱼、海胆是主力,卖价高。 海女装备简单实用,腰绑浮桶帮浮水,头上裹头巾,绣星形格子求平安。鸟羽居民家门口的石头装饰也画这图案,提醒出海小心。编织袋用藤条或麻绳做,防水耐用,装工具和收获。1955年,很多海女还上身不穿衣服,干活灵活,虽然御木本设计白袍,但传统常见。她们一口气潜20米,用铁凿撬礁石上的贝类。海底有毒鱼和尖石头,靠经验躲。每天天亮前集合,检查工具,聊潮汐。社区团结,渔业合作社管配额,避免资源光。 1955年是海女活跃期,日本刚从战时恢复,她们靠体力养家。在男权社会,她们独立赚钱,算女性自主例子。珍珠产业起来后,海女任务多,取养殖牡蛎成日常。御木本公司雇了不少海女,他的雕像在珍珠岛。海女一年四季下水,夏天采海藻,冬天鲍鱼肥。那时海水污染刚起步,没大影响。体力训练日常,跑步游泳保持肺活量。工具从古用到今,没大变,铁凿和浮桶标配。海边小屋堆工具和收获,是休息点。 海女文化不止捕鱼,还带迷信,她们在潜水点建小神社,谢神保平安。头巾星形叫seiman,避邪护符。鸟羽是最容易见海女的城市,全国一半在那。旅游开始,游客看海女演示潜水。御木本博物馆介绍珍珠过程,海女表演亮点。海女呼吸技叫哨音,上浮发声清肺。女性从古是主力,因为耐冷憋气强。年轻姑娘入门,先浅滩练,逐步深潜。 进入七十年代,海女衰退,机械化捕鱼普及,效率高,年轻人不愿干苦活,去城市打工。资源少,海水温升,影响海产。海女人数从1956年一万多掉到2010年两千出头。鸟羽和志摩剩五百多,大多六七十岁,最老88岁。只剩1949年规模的十分之一。珍珠养殖成熟,不需海女潜取牡蛎,需求降。现代化渔业让传统边缘化。 鸟羽海女文化没丢。2019年,鸟羽和志摩认日本遗产,叫能够邂逅海女的城镇。海洋博物馆存工具和故事,节日有活动。游客体验潜水,穿头巾试憋气。资深海女护海洋,清有害海胆,保海藻。纪录片拍她们故事,成勇气象征。政府和团体办培训,招新人学技能。2015年鸟羽计划,吸引外地女性来,安家传承。