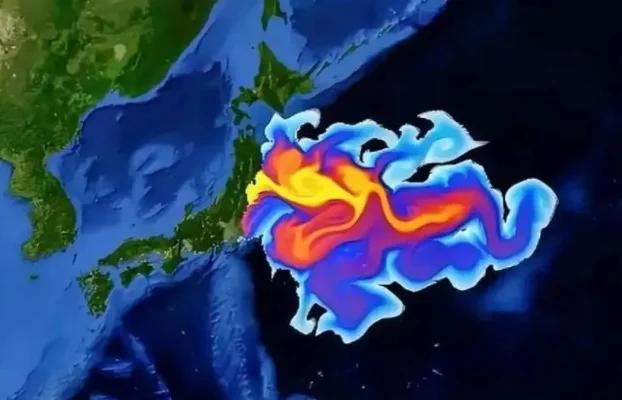

当初日本把核污水往海里倒,全球骂声一片,连海鲜都没人碰。可两年过去,不但日本海鲜照样出口,还越卖越多。这到底是大家忘了怕,还是日本搞了什么新路子? 2023年8月24日那个下午,东京电力公司的排海管道一打开,就把全世界的海洋拖进了未知风险里。 中国当天就亮明态度,全面暂停日本海鲜进口,要知道咱们之前可是消化了日本23%的水产出口量,这一记禁令下去,日本北海道的扇贝堆在港口发臭,福岛的金枪鱼直接没人敢收,当月水产出口额就跌了32%。 谁能想到,仅仅过了20个月,日本海鲜出口居然能“回暖”,2025年上半年对东南亚的出口额同比涨了12.8%,还喊着“重回增长轨道”。 这哪儿是市场回暖,分明是日本玩了一套“组合拳”,把忽悠和投机玩到了极致。 首先是钻跨境电商的空子,在亚马逊、Shopee这些平台上,把福岛周边的海鲜改标“北海道野生”“青森养殖”,包装上压根不提真实产地。 更离谱的是,他们找了一堆东南亚本地网红,拍着“现捞现吃”的短视频,说“经过IAEA认证,绝对安全”,可谁不知道这些网红连辐射检测仪长啥样都分不清。 日本政府更是把“花钱消灾”用到了极致,除了之前的千亿日元补贴,2024年底又追加了350亿日元,专门用来给出口企业做“国际认证”。 所谓的认证,就是花钱买ASC、MSC这些标签,贴在包装上充门面,实际上这些机构根本不会去核实海鲜的真实捕捞区域,纯粹是花钱买个心安。 他们还摸透了各国监管的“时间差”,比如泰国要求每批次海鲜抽检,但检测结果要3天才能出来,日本就卡着这个时间差发货,等检测报告出来,海鲜早就卖完了。 欧盟虽然检测严格,但对加工水产睁一只眼闭一只眼,日本就把新鲜海鲜做成鱼罐头、鱼松,去掉鱼头鱼尾,让检测人员没法追溯产地。 更让人不齿的是“数据造假升级”,之前是检测仪不校准,现在直接玩起了“选择性检测”。 针对韩国、中国台湾这些监管严的地区,就挑辐射最低的样品送检;对美国、澳大利亚这些标准宽松的,干脆用稀释过的海水样品蒙混过关,NHK今年3月曝光,有3家水产企业因为造假被吊销出口资质,可风头一过又换个名字接着干。 别被“出口增长”的数字骗了,这背后全是泡沫。 2025年上半年,日本海鲜出口的平均单价跌了18.3%,说白了就是靠低价倾销,一斤三文鱼在越南卖的价格,比排海前便宜了一半还多。 本土渔民更惨,宫城县某渔村的渔民收入同比降了47%,不少人只能转行去做建筑工,曾经的“渔业之乡”现在冷清得很。 核污染的风险从来没消失,反而在悄悄累积。 今年6月,俄罗斯科考船在北太平洋检测到,某海域铯-137浓度比排海前上升了0.3倍,虽然没超标,但这才排了两年,要持续排30年以上。 这些放射性物质会跟着洋流漂,还会钻进小鱼体内,大鱼吃小鱼,最后顶端的鱼类体内毒素会富集上万倍。 那些现在贪图便宜进口日本海鲜的国家,早晚会栽跟头。 今年7月,马来西亚就查出一批日本冻虾铯含量超标,直接销毁了整批货物,还暂停了那家企业的进口资格;欧盟也在制定新的检测标准,计划把氚的检测纳入必检项目,到时候日本海鲜想蒙混过关就难了。 日本自以为聪明,用谎言和低价换来了短期的出口增长,却忘了海洋是相通的,信任是易碎的。 今天能靠忽悠把海鲜卖出去,明天一旦出现大规模超标,全球都会对日本海鲜关上大门。 咱们中国坚持禁运,不是小题大做,而是守住老百姓的健康底线,毕竟食品安全这事儿,容不得半点侥幸。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!