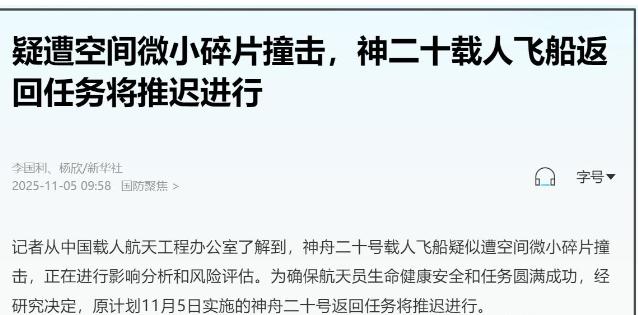

[微风]太空碎片威胁升级,疑遭空间微小碎片撞击,神舟二十号飞船推迟,6名航天员能否长驻? 11月5日,一则来自中国载人航天工程办公室的简短通告,瞬间揪紧了14亿中国人的神经。神舟二十号载人飞船在轨停泊期间疑似遭遇空间微小碎片撞击,原定返回任务被迫推迟。 此刻,地面控制中心正与航天员协同开展影响评估与风险研判,全力确认飞船是否具备安全返回的条件。这短短几行字背后,是一场发生在400公里高空的"太空惊魂",也是人类探索宇宙过程中必须面对的残酷现实。 看似微不足道的碎片,为何能对精密坚固的航天器构成威胁?真相远超常人想象。低地球轨道早已成为太空垃圾的"重灾区",据国际空间监测机构统计,目前轨道上有超过3万块可追踪碎片,以及数百万不可监测的毫米级微粒。 这些碎片以每秒7-10公里的高速运行,撞击能量堪比子弹,足以对航天器造成严重损伤。2013年,一颗毫米级碎片曾撞击国际空间站的太阳能板,造成不可修复的损伤;2022年,俄罗斯"联盟MS-22"飞船因冷却剂泄漏被迫动用备用飞船实施救援。 相比之下,中国航天早在空间站建设初期就将碎片防护列为设计重点,安装了防护罩,并通过地面雷达和空间站机械臂的高清相机进行实时监测。 神舟二十号乘组指令长陈冬成为首个在轨驻留时间超过400天的中国航天员,已累计完成6次出舱活动。然而,由于其径向对接位置暴露面积更大,遭受碎片撞击的概率也随之增加。 此次疑似撞击虽未造成紧急险情,但触发了中国航天的核心安全机制——"宁可推迟,绝不冒险"。 地面团队正通过机械臂搭载的高清相机检查飞船外部,重点评估返回舱热防护层、服务舱推进系统等关键部位的损伤情况。 中国航天的"双保险"救援体系在全球范围内独一无二。当前,中国空间站由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱,以及天舟八号货运飞船和神舟二十号、二十一号载人飞船组成"三舱三船"构型,共有6名航天员同时在轨。这种配置不仅确保了空间站的正常运行,还具备极强的应急响应能力。 神舟二十一号飞船已对接空间站,可随时作为救援载具;更令人安心的是,神舟二十二号飞船与长征二号F火箭处于24小时待命状态,紧急情况下可在72小时内升空救援。这种"发一备一"的模式,彻底杜绝了"宇航员被困太空"的风险。 空间碎片从何而来?全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩介绍,废弃航天器及相关部件是空间碎片最主要、最直接的来源,占比超过40%,包括退役卫星、火箭残骸、航天器解体残骸等;其次是航天活动中的操作废弃物;还有航天器碰撞与爆炸产生的次生碎片。 当低地球轨道碎片密度达到临界值时,一次碎片撞击产生的新碎片,会引发更多撞击,形成"多米诺骨牌效应",最终可能在轨道上形成一层"碎片云",彻底阻断人类进入太空或使用卫星的通道,对太空活动造成长期灾难性影响。 面对这一全球性挑战,中国采取了多层次应对策略。在监测预警方面,中国已建成由地基雷达、光学望远镜和天基监测平台组成的立体网络,可实时追踪1厘米以上碎片。 在防护技术方面,神舟飞船采用类似国际通用的"惠普尔盾"防护技术,即外层薄铝板+内层高强度纤维材料的复合结构。 当微小碎片高速撞击时,外层铝板会先将碎片"撞碎、减速",内层纤维材料再进一步拦截残余碎片,避免其穿透舱体。 空间站各舱段在出厂时已具备大部分防护功能,航天员还通过多次出舱活动,为天和核心舱和问天、梦天实验舱外部的多处重要管路、元件和设施设备安装了额外的防护装置。 此次撞击事件虽然惊险,却给了人类宝贵一课:太空环境正变得更危险。随着SpaceX星链等星座计划推进,到2030年,轨道卫星数量将从2.4万暴增到7万。 碎片问题会指数级恶化。但危机也是转机——神舟二十号的遭遇推动了防护技术升级。中国正在研发激光烧蚀、机械臂抓取等主动清理技术,并提出了"谁污染谁治理"原则,推动建立更加公平有效的太空治理体系。 目前,地面团队正从三个维度评估返回条件:设备损伤修复情况、返回窗口匹配度、航天员状态确认。只有当航天员状态、设备状态、返回窗口三者均满足安全标准时,才会正式确定返回时间。这种"宁慢勿险"的决策,恰恰是载人航天"生命至上"原则的体现。 在浩瀚宇宙中,人类依然渺小,但正是这种对生命的敬畏和对科学的严谨,让我们能够一次次化险为夷,继续探索未知的星辰大海。面对日益拥挤的太空轨道,人类应该如何平衡探索与安全?这或许是留给所有航天国家和全人类的共同课题。对此,你怎么看?