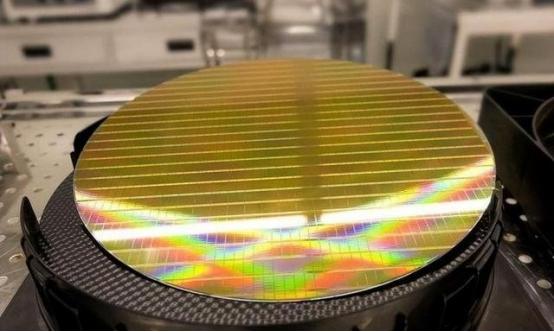

美国反华老将卢比奥大翻盘:中国“不赚钱策略”如何让美国企业望尘莫及,美国竟做不到的事中国轻松干! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 先说什么是“不赚钱策略”。其实就是中国在很多战略性领域,不以短期盈利为目标,而是以长期布局和国家整体利益为核心。 在基建、科技、公共服务等方面,中国敢砸钱、敢投入,甚至愿意“亏几年”,只为了在未来形成巨大的战略优势。 美国企业呢?不一样,他们的老板看的是季度报表,投资是为了下一季度的利润增长,一旦项目看不到立竿见影的收益,立马打退堂鼓。这就是本质差异,一个注重长期、全局,一个只盯眼前、讲回报。 拿基建来说,中国的高速铁路、高速公路、城市轨道交通,这些东西表面上都是“烧钱项目”,短期不赚钱,甚至有些地方一年运营都不够回本。 但换个角度想,这就是战略布局,让经济流通效率提升、区域经济一体化,让城市群形成竞争力。美国就很难做这样的事,原因简单,民营企业不干,政府投资也慢半拍,长期规划容易被选举周期打断。 你想,美国一提高铁,就会有人算账:“这个月盈利多少?明年回本吗?”中国直接甩开这个逻辑,敢先干再说,结果十年、二十年后,成就就摆在那儿。 再看科技领域。中国过去几十年在芯片、半导体、人工智能、新能源等方向的投入,也是“不赚钱”的典型体现。 短期看,有些企业甚至连续亏损几年,但背后是国家政策、科研体系、资本扶持在撑腰。结果呢?十年磨一剑,中国企业在关键领域逐渐有了话语权。 美国企业呢?好几次碰到新技术,看到市场不够大或者回报周期太长,立刻打退堂鼓,或者让创业公司去试水,最后很多关键技术掌控在别人手里。这就是卢比奥所谓的“美国做不到,中国轻松干”的根本原因。 公共服务也是同样逻辑。中国在教育、医疗、养老、城市基础设施上长期投入,很多项目短期不赚钱,甚至有些地方还在亏,但这又回到战略思维,通过提升整体人口素质、改善公共环境、提高生活便利性,形成可持续发展能力和社会稳定性。 美国呢?公共服务往往靠市场化运作,短期盈利优先,社会成本和长期效益容易被忽略。结果就是,你会看到中美两国在公共设施和民生便利上差距越来越明显,美国人日常吐槽的交通、住房、医疗问题,中国城市可能早就通过长期布局解决掉一半。 中国能够承受“不赚钱”的长期投入,因为国家、企业、科研机构有协同,利益和目标可以统一,短期亏损不意味着失败。美国企业看重短期利益,制度上也强调股东回报和市场效率,长期战略容易被牵制。 再有一点也很关键,这种“不赚钱策略”,看起来亏损,其实是一种隐形投资。中国的布局并不是随便花钱,而是有方向、有规划、有目标。 基建投资不是为了建漂亮的道路,而是为了连接经济圈,降低物流成本,形成产业链优势。科技投资不是随便堆钱,而是为了掌握核心技术,减少对外依赖。 公共服务投入不是随意花钱,而是为了提升社会整体运作效率和民众幸福感。这种隐形回报,是美国企业短期逻辑难以理解的,也正是卢比奥口中“望尘莫及”的根源。 而且,这种策略带来的优势是复合型的、系统性的。一旦形成网络效应和规模效应,短期看似亏损的投入,长期会产生远超预期的经济和战略回报。 就像中国的高铁网络,短期可能赔钱,但十年后不仅带动了沿线城市经济,还提升了整体运输效率; 新能源产业也是一样,早期投资大、亏损多,但随着规模扩大和技术成熟,中国企业在全球市场上有了定价权。这种系统性优势,靠美国的短期盈利逻辑,很难复制。 美国企业在盈利逻辑上可能很聪明,但在战略眼光和长期规划上,美国却输得很彻底。这也说明一个现实:中美差距,不只是科技总量、经济规模,而是战略思维和制度模式上的根本差异。 中国“不赚钱策略”背后,是长期投资思维、系统规划和制度协同的结果。美国企业受制于股东和市场逻辑,短期盈利至上,难以匹敌。这不是炫耀,而是现实的战略比较。 未来的竞争,不只是看谁更富、更先进,而是看谁能用长远眼光布局、用制度逻辑支撑战略目标。卢比奥的直言,只是让美国自己意识到,中国已经在这个赛道上跑得比人家快,而且还很轻松。 所以,美国那些天天喊制裁和遏制的人,可以先问问自己,短期盈利思维,真的能在全球战略竞争里立得住吗? 中国用“不赚钱”的方式,把长远优势慢慢累积起来,这种打法,美国很难照搬,也很难理解。短期看,美国企业赚得快,但长期看,中国稳步推进的布局,才是赢家逻辑。