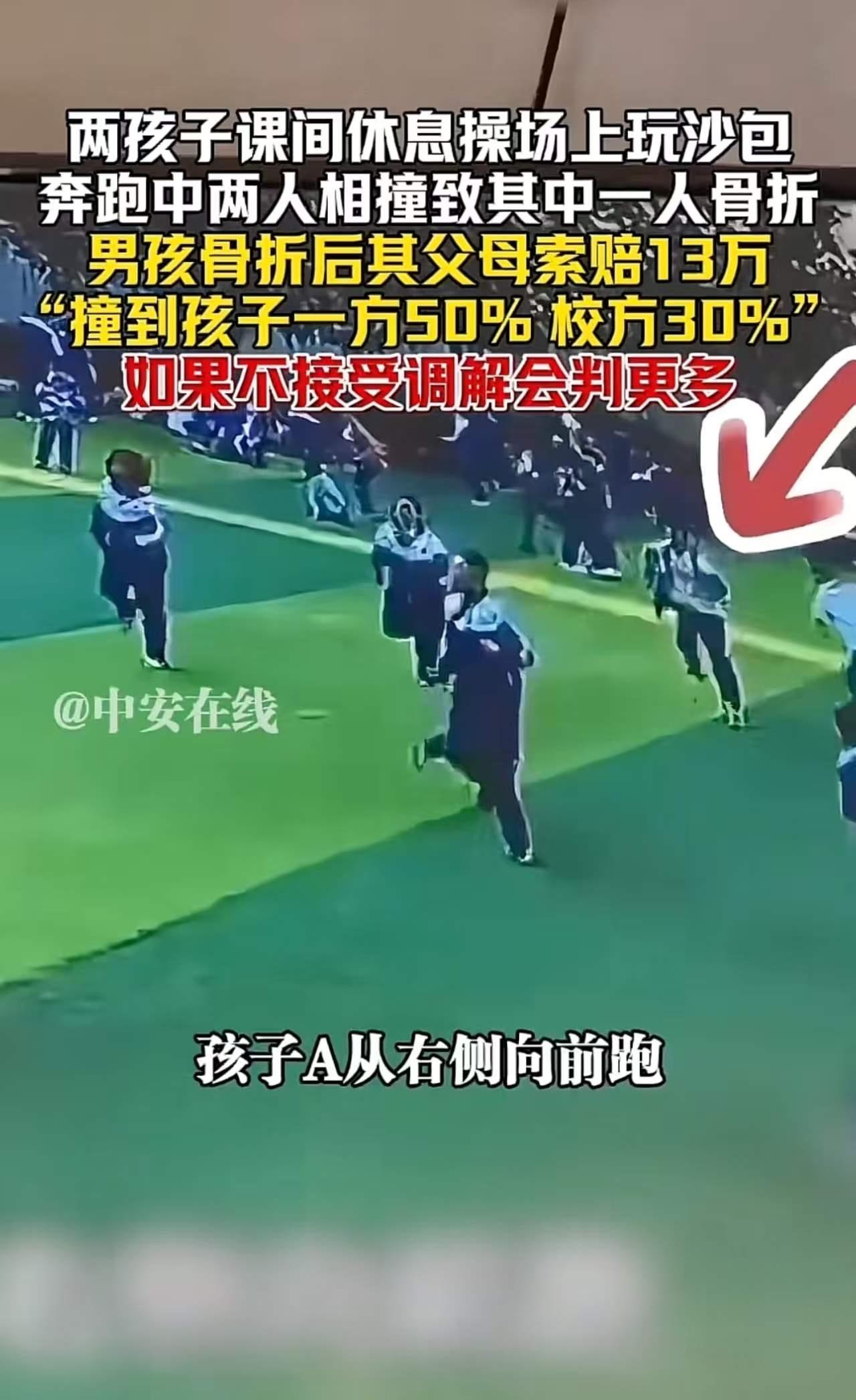

“他撞的我家孩子,凭什么让我赔钱?”吉林,两孩子课间休息,操场上玩耍,奔跑中两人相撞致其中一人骨折。骨折的男孩父母索赔13万,法官让另一方父母赔偿50%,校方赔偿30%,如果不接受调解会判更多? “他撞的我家孩子,凭什么让我赔钱?”这句话或许在每个家长心里都曾闪过,尤其是在孩子受伤、责任难以界定的瞬间。吉林的这个案例,又一次点燃了许多家长心中的焦虑与愤怒,也折射出当下社会对“责任”、“权益”与“教育安全”的深刻思考。 事情发生在一个普通的课间休息时光。两个孩子在操场上玩耍,奔跑追逐,欢声笑语中却突然发生了令人心碎的一幕:其中一名男孩不小心被撞倒,摔倒后骨折。父母的第一反应,除了担心孩子的伤势外,便是那份“为什么责任不在自己”的愤怒——索赔13万的诉求便在一瞬间点燃了现场的气氛。 法院的判决让人深思:让另一方父母赔偿50%,校方赔偿30%。这是合理的划分吗?如果家长们不同意调解,可能还会面临更高的赔偿金额。这个判决,似乎为我们揭示了一个复杂而敏感的社会问题:在学校安全、责任划分和法律保护之间,究竟我们应该如何平衡? 其实,很多家长都曾在孩子受伤后陷入迷茫。我们希望的是一个安全的环境,希望老师和学校能尽到最大责任,但又不想让责任变成无限放大的“无底洞”。这场诉讼,反映出的是公众对“责任界定”的焦虑,也暴露出教育管理体系中的一些“盲点”。学校作为教育的场所,承担着守护孩子安全的责任,但孩子的天性、意外发生的概率,似乎让责任的界线变得模糊。 从人性角度看,谁都不愿意看到自己的孩子受伤,也不愿意承担不该由自己承担的责任。这种“我家孩子无辜受伤,为什么要我赔?”的心态,背后隐藏的是一种对公平的渴望和对责任的本能抗拒。可是,现实中,责任从来都不是绝对的,它需要法律、制度的明确界定,更需要我们每个人的理性和宽容。 这个案件也折射出一个深层次的问题:我们社会是否已经形成了对“责任”的合理认知?当法律与道德发生碰撞,我们应当如何理性应对?其实,教育的本质不只是培养成绩,更是培养责任感和社会意识。学校、家庭、社会三者共同承担责任,才能为孩子营造一个真正安全、健康成长的环境。 更值得我们深思的是:在这个过程中,家长应当成为孩子的第一责任人。不是每次事故都能避免,但我们可以通过教育让孩子懂得自我保护,也可以通过沟通协商,减少不必要的法律冲突。责任不应成为家庭的负担,更应该是社会共同的守护。 这个案件提醒我们:在面对“责任”问题时,理性、宽容和合作比激烈的争执更有意义。我们要用法律的准绳来划定责任,用爱和理解去化解冲突。毕竟,孩子是我们共同的未来,保护他们,也是在保护我们自己的未来。 朋友们,你怎么看这个案件?你是否也遇到过类似的困扰?在孩子的成长道路上,我们该如何平衡责任与保护?评论区等你分享你的观点,让我们一起探讨,共同为孩子们营造一个更安全、更温暖的成长环境!