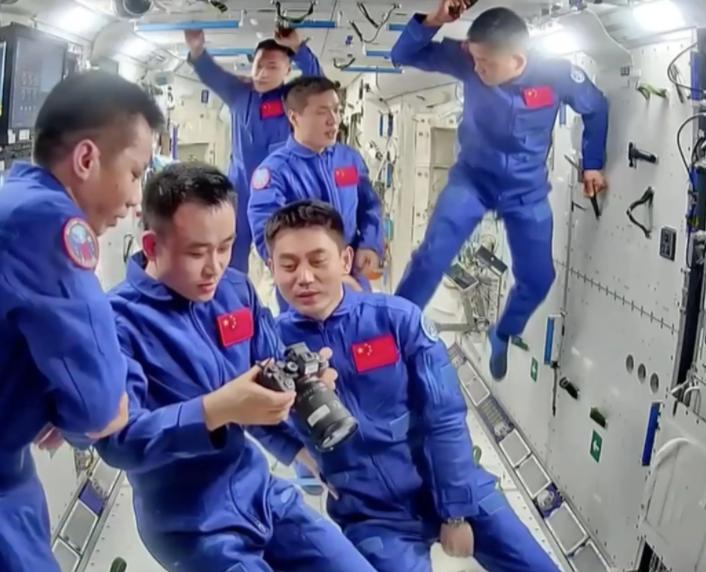

估计现在最让人担心的,就是神舟二十号的航天员,不是因为他们没有成功交接,也不是因为他们没有圆满完成任务,而是因为他们在返回的过程中出现了意外情况。 大家对神舟二十号航天员的这份担心,可不是凭空瞎想,太空里那些不起眼的 “小颗粒”,藏着能掀翻飞船的大威力。 4 月 24 日航天日那天,长征二号 F 火箭带着陈冬、陈中瑞和王杰直冲云霄,六个半小时就和天和核心舱精准 “牵手”,全国观众看得热血沸腾,谁能想到半年后,航天员们竟卡在了返程的最后一步,问题就出在那些连望远镜都未必能看清的微小碎片上。 这份担心可不是瞎猜,中国载人航天工程办公室早就通报了:神舟二十号疑似遭空间碎片撞击,原计划的返回任务被迫推迟,正在做风险评估。太空里的这些 “小颗粒” 看着不起眼,威力却能掀翻飞船。 国家航天局空间碎片中心的数据显示,现在地球周边大于 1 厘米的空间碎片就超过 20 万个,总数量更是过亿,平均撞击速度能达到每秒 10 公里,比子弹快几十倍。 别小看这速度,1 厘米的碎片撞上来,相当于小轿车以五六十公里时速撞墙,能直接把飞船外壳撞穿;就算是毫米级的碎片,也能划伤舷窗、打坏太阳能板,让供电系统罢工。 更头疼的是,这些碎片藏得特别深,还会 “隐形”。我国科学家早就发现,1 毫米到 10 厘米之间的碎片是最危险的 “盲区”。太大的碎片能被雷达监测到,提前让飞船变轨躲开;太小的碎片伤不到核心部件,可偏偏中间这段 “中等个头” 的碎片,现有技术很难精准捕捉。 就像这次可能撞上神舟二十号的碎片,说不定直径还不到 5 毫米,比指甲盖还小,就算南极中山站的光学望远镜盯着太空看(那里是监测碎片的好地方,极夜时间长,能清楚观测),也未必能及时发现它的轨迹。 这些碎片可不是天然形成的,说白了都是人类自己丢的 “太空垃圾”。全国空间探测技术首席专家庞之浩就说过,43% 的碎片是解体的航天器产生的,比如 2009 年美俄卫星相撞,一下炸出 2000 多块编目碎片;还有 17% 是火箭残骸,每次发射后都会留下一堆 “废料” 在轨道上飘着。 最典型的就是 2021 年俄罗斯的反卫星试验,一下弄出 1600 多个大于 10 厘米的碎片,刚好飘在 400 到 1100 公里的轨道上,而我国几百颗卫星都在这个区域运行,只能天天盯着防碰撞。神舟二十号往返的低轨道,正是碎片最密集的地方,简直像在 “垃圾堆” 里开飞船。 不过咱也不是坐以待毙,早就布下了 “天罗地网”。国家航天局空间碎片监测与应用中心每天都在给 100 多颗卫星做 “体检”,2015 年就发了 87 次红色预警、500 多次黄色预警,相当于给航天器当 “隐形军师”。 神舟飞船本身也有 “护身甲”,外壳用了特殊加固材料,能扛住毫米级碎片的撞击;遇到大碎片还能主动变轨,就像开车躲开障碍物一样。更先进的是,西安卫星控制中心还在搞 AI 防碎片技术,用智能算法预测碎片轨迹,比人工计算快得多。 应对意外的预案更是准备得细到骨子里,神舟十三号就备了 4800 条预案,神舟二十号只会更多,从碎片撞击到通讯中断,每种情况都演练过无数次。 着陆场那边也早把 “安全网” 铺开了,东风着陆场设了应急备降场,还弄了 200 多份处置预案,就等航天员回来时能接住他们。之前清华科学卫星曾和俄罗斯碎片仅隔 14.5 米擦肩而过,就是靠监测中心提前算准轨迹,才没出事,这次肯定也能精准应对。 其实太空探索从来都不是一帆风顺,美国曾有颗卫星在太空飘了 5.7 年,回来时表面全是撞击坑,多达 32000 个。但咱的航天技术一直在跟着风险升级,从南极的望远镜到 AI 预警,从飞船的 “护身甲” 到上千条预案,每一步都在给航天员的安全加码。 现在大家担心航天员,是因为把他们的安危放在心上,但这份担心里更藏着信任。相信那些看不见的监测数据,相信磨了无数次的预案,更相信咱航天人的硬实力。 说不定再过几天,就会传来好消息:碎片威胁解除,航天员顺利冲出 “黑障”,降落伞在东风着陆场张开红白相间的伞花。 毕竟在太空碎片这道考题面前,咱们早就不是 “被动答题”,而是拿着监测、防护、应急的 “组合拳” 主动应对,这趟回家路虽有波折,但终点一定是平安。