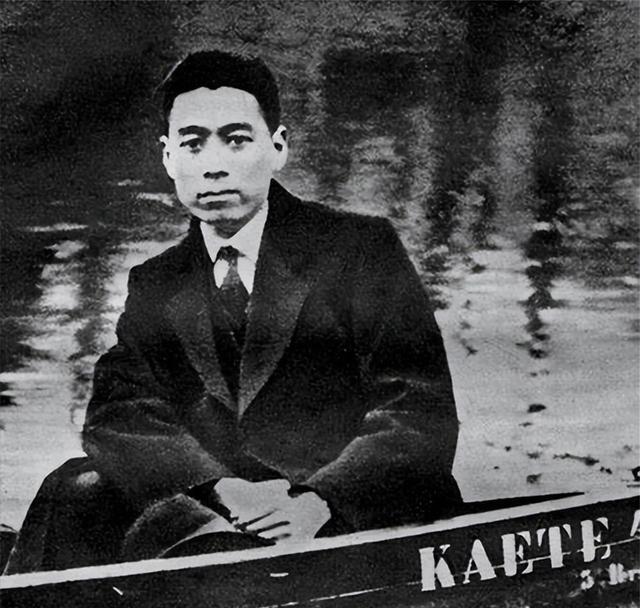

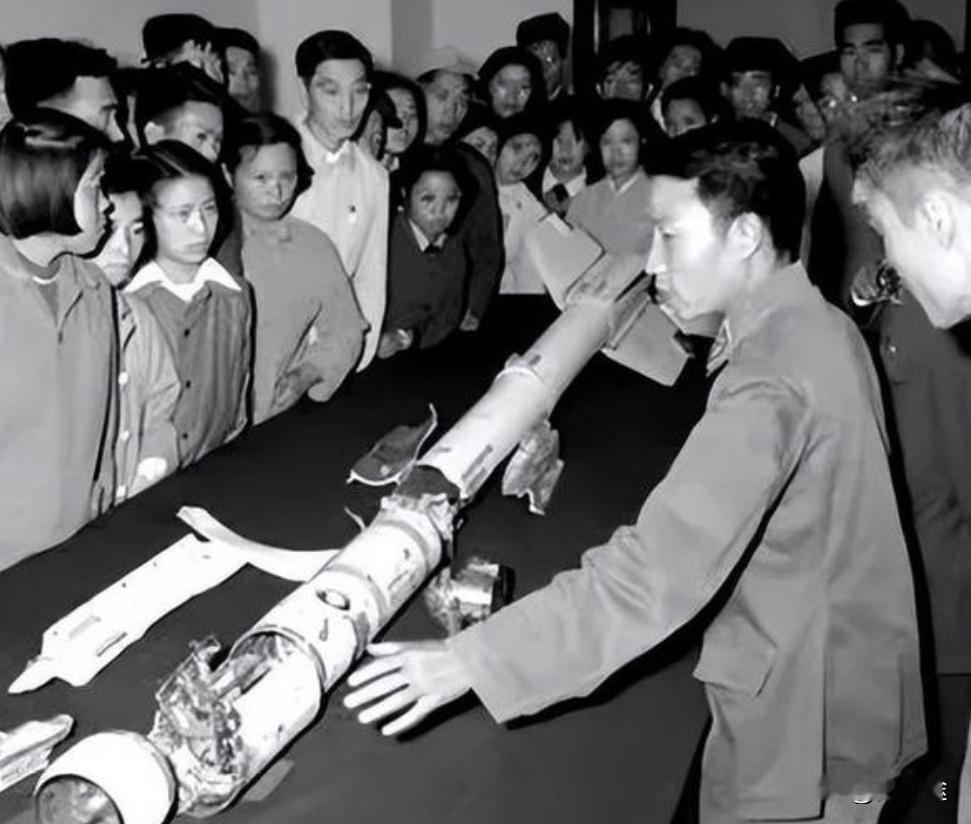

“恩来,不如我们一起退党,留在法国,不问政事,可好?” 张若名没想到的是,这句话说出口所带来的反响那么大。 1919年天津,“五四运动”的风暴正席卷全国。 张若名是天津“爱国同志会”的评议部部长,是能登台演讲、组织罢课的核心人物。那时候,周恩来、邓颖超他们一起成立了“觉悟社”,张若名是“觉悟社”的元老,代号“一号”。周恩来是“五号”,邓颖超是“一号”。 1920年1月29日,周恩来、张若名、郭隆真、于方舟四人作为学生代表,去省公署请愿,结果当场被捕。 黑牢一关就是半年,冬天,阴冷潮湿。张若名这种富家出身的知识女性,哪里受过这个苦。她和郭隆真冻得只能抱在一起取暖,后来还发起绝食抗议。 在那段最黑暗的日子里,周恩来和张若名靠着墙,用暗号和书信交流。他们互相打气,讨论革命理想。周恩来甚至把自己写的《独身主义》和日记托付给张若名保管。 在那半年里,他们的感情迅速升温,已经超越了普通同志。所有人都觉得,他们是天造地设的一对“革命伴侣”。 出狱后,1920年底,两人一起登上了去法国勤工俭学的轮船。 到了法国,环境更复杂。他们一起加入了“旅欧中国少年共产党”,继续搞革命。张若名的法语极好,成了组织里对外的联络人,还经常给大家当翻译、讲马克思主义。 那两年,是他们并肩作战的黄金岁月。 如果故事就这么走下去,历史可能真的要改写了。 然而,1924年,那个致命的转折点来了。 当时,列宁去世,法国支部要开追悼会。法国当局明令禁止,气氛非常紧张。但组织里的负责人任卓宣比较激进,非要顶风上。 谁去发言最合适?张若名。她法语好,影响大。 于是,张若名被推到了台前。她慷慨陈词,效果很好。但也彻底暴露了。 随之而来的,是灭顶之灾。 法国警方开始24小时跟踪她、监视她,动不动就盘查,甚至威胁要把她驱逐出境。那种精神压力,咱们现在很难想象。 更要命的是来自内部的压力。 组织上非但没能好好保护她,反而因为她出身大地主家庭,开始对她进行“党内审问”。这在张若名看来,简直是天大的委屈和不解。她为革命坐牢、冒险,换来的却是自己人的怀疑。 与此同时,她远在中国的父亲因为她搞革命,要登报跟她断绝关系。 外部是高压,内部是委屈,后路也被斩断。 张若名彻底崩溃了。她怕了,也累了。她开始怀疑,这条路到底值不值得。她更想回去读书,安安静静地做学问。 就在这个时候,她对周恩来说出了那句改变两人一生的话: “恩来,不如我们一起退党,留在法国,不问政事,可好?” 周恩来要的是什么?他要的是一个能“并肩作战”的战友。他可以接受牺牲,但不能接受退缩。 张若名的这个“如果”,周恩来给不了。 反响巨大。 周恩来多次劝说,张若名意志已决。最终,她提交了退党申请。 从那一刻起,两人在精神上已经分道扬镳。周恩来失望至极,他们的感情也走到了尽头。 也正是在这个时候,周恩来开始频繁地和国内的邓颖超通信。他渐渐发现,这个在天津一起奋斗过的“小超”,才是那个意志最坚定、能和自己“一起上断头台”的人。 1925年,周恩来回国,和邓颖超在广州结婚。 而张若名,也彻底告别了政治。她留在法国,苦读七年,拿到了里昂大学的文学博士。1930年,她和同样留法的杨堃结婚,回国任教。 她真的做到了“不问政事”。她在云南大学当教授,成了著名的学者,桃李满天下。 1955年,周恩来去万隆开会,途经昆明。在邓颖超的建议下,他特意去见了张若名夫妇。 老友重逢,感慨万千。周恩来问她愿不愿意回北京工作。张若名拒绝了,说在昆明挺好。 那次见面,周恩来做了一件很重要的事。他听张若名说起入党申请总是不批,就对在场的云南省委领导说:“她当时是退团,不是退党。” 为什么这么说?因为“旅欧中国少年共产党”当时确实是少年团组织性质。周恩来这么说,是在政治上尽最大努力保护她。他太清楚,那个“退党”的帽子一旦扣死,在那个年代意味着什么。 1957年,“反右”运动开始。1958年,风暴刮到了云南大学。 张若名1924年的那次“退党”,成了最大的“历史污点”,被翻了出来。她怎么也想不通,自己明明在1924年就退出了江湖,为什么江湖还是不放过她。 1958年6月18日,在又一场批斗会的前夜,这位刚烈的知识分子,选择了投湖自尽。她用生命,践行了自己最后一次的“不问政事”——她不愿屈辱地站在台上,任人污蔑。 消息传到北京,周恩来和邓颖超都震惊了。周恩来久久不语,他再次对组织强调:“我很了解她,她入的是少年团组织,不是退党。” 1963年,在周恩来的亲自过问下,云南大学党委为张若名做了部分平反。但这终究成了周恩来心中的一个遗憾。 直到1980年,周恩来已经去世四年。邓颖超在途经昆明时,专门抽出时间,亲自过问了为张若名彻底平反的所有事宜。 1980年11月,云南大学党委终于为张若名恢复了名誉,推倒了所有不实之词。