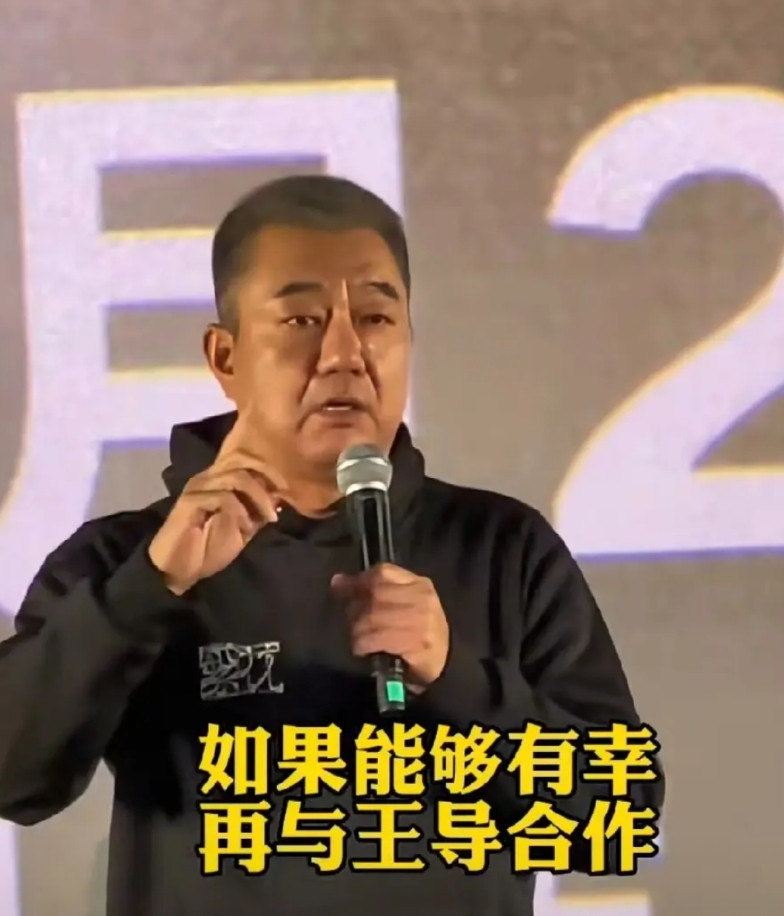

为什么王晶敢说影视圈潜规则,他的话里藏着怎样的密码呢? 提到王晶,不少人脑海里会浮现出一位戴着眼镜、透着儒雅学者型大叔气质的形象——他1955年5月3日出生,如今已70岁,虽身形略显发福,但眼神中仍藏着对影视行业的锐利洞察与深厚学识。作为香港资深导演、编剧、制片人,这位被誉为“商业片教父”的行业老兵,从影40年来的经历,让他既有底气揭露潜规则,更有分量引发行业深思。但问题来了:在人人都懂“看破不说破”的娱乐圈,他为啥偏要做那个“敢说话的人”? 王晶的影视之路,带着几分“家学渊源”的必然。他的父亲王天林是香港影视圈的前辈导演,曾执导1983年版《射雕英雄传》(黄日华、翁美玲主演)、1982年版《天龙八部》等经典剧集,在父亲的耳濡目染下,王晶从小便对影视创作产生浓厚兴趣。1977年,他从香港中文大学中文系毕业后,顺理成章地进入影视行业,从编剧做起,凭借灵动的创意和对市场的精准把握,很快崭露头角。1981年,他执导首部电影《千王斗千霸》,开启了导演生涯,此后陆续推出《赌神》《九品芝麻官》《鹿鼎记》等数百部作品,不仅创下多个票房纪录,更捧红了邱淑贞、舒淇、周星驰等一众艺人,还斩获香港电影评论学会最佳编剧奖,成为香港影视圈黄金时代的重要见证者与推动者。能在行业里站稳40年,他到底见过多少不为人知的“生存法则”? 40年的摸爬滚打,让王晶深谙影视行业的“灰色暗流”。他见过资本涌入后,资方随意塞新人插队试镜的乱象;也见过艺人因拒绝“饭局应酬”,到手的戏份被无故删减的无奈;更清楚有些年轻演员为求角色,主动“拉近关系”的捷径操作。这些现象并非他主观臆断,而是行业长期存在的真实图景。但为啥偏偏是王晶敢站出来说?难道他就不怕得罪资本或圈层势力吗? 其实底气藏在他的资历里——作为既懂创作又掌资源的资深从业者,他无需靠迎合圈层生存,更重要的是,他深知这种“捷径文化”对行业的长远伤害。 在王晶的爆料中,潜规则的核心从未改变:资源掌握在少数人手中,部分手握选角权的从业者,将职业便利异化为“私人筹码”,而一些急于走红的年轻演员,尤其是外形出众的新人,往往会被“短期收益”诱惑。对他们而言,潜规则仿佛是“快速成名的钥匙”——只要能通过“人情往来”获得主角机会,一旦作品爆红,便能瞬间摆脱底层挣扎,迎来代言、片约不断的生活。可这种“捷径”真的能走长久吗?那些靠潜规则上位的艺人,最终能靠实力留住观众吗? 王晶更想戳破的,正是这种“虚假泡沫”。他曾公开直言:“走捷径或许能红一时,但绝红不了一世。”在他看来,演员的实力从不是天生的,而是靠每一个小角色的打磨、每一场戏的历练,在生活与创作中慢慢沉淀而成。就像他一手捧红的邱淑贞,从最初的青涩新人,到凭借《赌神2》中“海棠”一角惊艳出圈,靠的是一次次对角色的钻研与调整;周星驰从跑龙套起步,最终成为“喜剧之王”,背后是对每一个喜剧细节的反复推敲。这些实力派的成长,是不是恰恰证明:影视圈的“长久饭票”,从来不是靠潜规则换来的? 更关键的是,潜规则的存在,对坚守初心的实力派演员而言,是赤裸裸的不公。王晶在访谈中曾举例,有些演技扎实的演员,明明适配角色,却因不愿迎合“圈层规则”被新人顶替;而那些靠潜规则上位的艺人,即便获得资源,也往往因实力不足难以支撑角色,最终导致作品质量下滑。这种“劣币驱逐良币”的现象,到底寒了多少实力派的心?又让影视行业错失了多少好作品? 王晶敢于发声,恰恰是因为他站在行业发展的高度,看清了潜规则的危害。作为具有强大舆论导向和影响力的前辈,他的话不是为了“曝黑料博眼球”,而是想唤醒行业反思:影视圈的健康发展,需要打破“资源垄断”的灰色规则,让选角回归“角色适配性”,让评价标准聚焦“作品与实力”。他希望告诉年轻演员,真正的“捧红”,不是靠导演的私人青睐,而是靠自身的努力与沉淀;也希望提醒从业者,手握资源便意味着责任。那他话里藏着的“影视圈密码”,是不是就是“实力才是硬道理,规则才是护身符”? 在流量喧嚣的当下,王晶的爆料如同一声警钟。它撕开了行业的短期乱象,更指向了长久发展的核心——当潜规则不再成为“捷径”,当每一份努力都能得到认可,影视行业才能真正回归创作初心。你觉得现在的影视圈,潜规则真的在减少吗?如果是你,会选“捷径”还是“实力”? 欢迎在评论区聊聊你的看法。 本文信息来源: 香港电影评论学会官网:王晶获奖及从业经历。 央视网娱乐:《王晶:40年坚守作品初心》访谈。 人民网文化:《影视圈需要“敢说真话”的反思》。 TVB官网:1983版《射雕英雄传》制作资料。 《南方周末》:《王晶谈潜规则:毁行业未来》专访。 网络截图