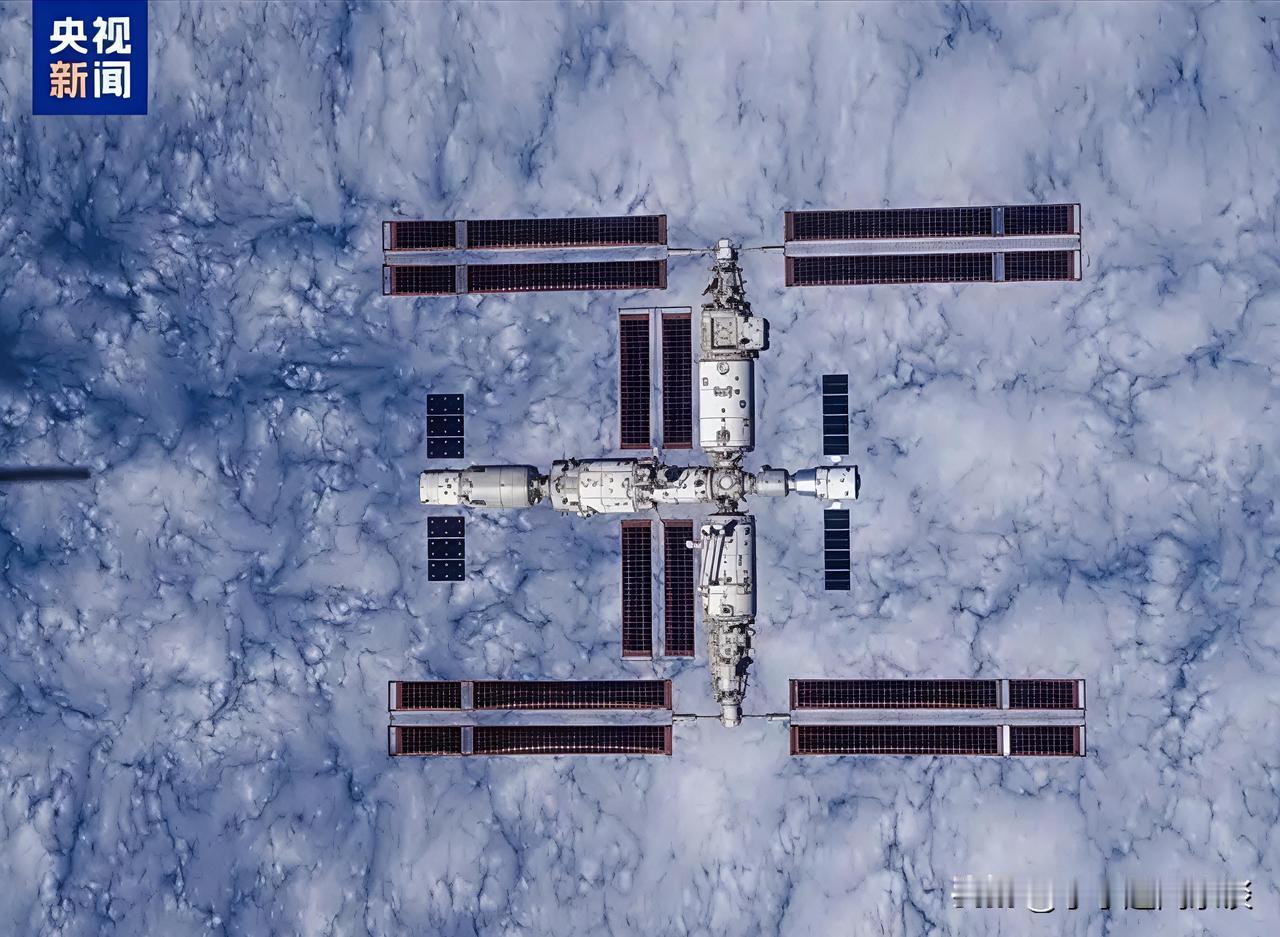

神舟二十号三人组马上回家,夜间搜救到底有多难? 一眨眼,神舟二十号这趟太空旅程就到了尾声。 陈冬、陈中瑞、王杰三位航天员,已经在轨道上工作了好几个月。 不少人这会儿最关心的,就是他们怎么回地球,回来的路上会不会有啥困难。 其实,夜间返回已经成了我国载人航天任务里“家常便饭”一样的存在,但真要说起来,这里面的难度和门道,外行人还真想象不到。 夜里找舱到底难不难?真难。 以前,航天器白天着陆,搜救队员还能靠肉眼盯着降落伞一路落下来。 可夜里,哪怕你眼睛再好使,也得靠高科技。最管用的就是红外热成像仪和雷达定位。 返回舱带着温度落地,红外设备能在几十公里外就锁定目标。 队员们穿着防寒服,开着特种车,在戈壁滩上像“打猎”一样追踪信号。 外人看着热闹,其实每一步都需要团队默契配合。 搜救队员们不光是“找人”,还得负责现场安全、医疗急救、心理安抚,时间比谁都紧张。 其实,这种夜间极限操作,已经成了我国航天团队的“日常功课”。 每次任务前,地面队伍都会组织模拟演练,队员在黑夜、寒风、沙尘里反复练习,从定位、接应到舱门打开,所有细节都提前推演到位。 航天员落地后,搜救队员要在最短时间内冲到现场,执行一整套标准流程。 你想想,哪怕只提前一分钟,航天员的安全感就多一分。 这回神舟二十号,除了三位主角,还有一批科研样品要带回地球。 像生物实验、材料测试这些,都是我国空间站日常任务的重要内容。 航天员不光要照顾自己,还得照顾好这些“特殊乘客”,回到地面后科学家们才能进行后续研究。 说到底,太空探索不是为了“秀肌肉”,而是扎扎实实做科学,为将来更远的深空任务打基础。 其实,航天员夜间回家,背后代表的是我国航天技术和团队协作的持续进步。 从最早白天着陆到现在黑夜无缝搜救,咱们就是要让极限变成常态,把不可能变成可控。 这几年,随着国际合作增多,空间站成了科学家们的“共享实验室”。 不仅国内团队,国外的研究人员也希望把实验送到咱们的空间站,参与到全球太空探索的“朋友圈”里。 我国空间站的运行稳定、任务衔接紧密,已经赢得了国际同行的认可。 说到底,航天事业的背后,是一群默默无闻的普通人。 有人问,神舟二十号夜间返回到底难不难? 答案当然是难,但更难得的是,咱们不怕难,还敢把难题当家常便饭来解决。 每一位航天员、每一个地面岗位,都是这个伟大工程不可缺少的一环。 正是因为大家的拼搏和坚持,才有了今天这样让人自豪的成绩。 最后,陈冬、陈中瑞、王杰很快就要回到咱们身边。 每一次看见他们安全落地,都觉得特别踏实。 航天员是我们的骄傲,但更值得敬佩的,是背后那支无声的团队。 夜间归来,是实力的见证,更是信心的底气。 未来,空间站还会迎来更多新任务,咱们会继续把看似不可能的事,一件件做成。 参考:神舟二十号3人乘组夜间返回,搜救难度多大?神二十二将太空加防——搜狐网